29일 산업통상자원부와 광물공사 등에 따르면 공공기관 기능 조정을 담당하는 기획재정부와 산업부, 조달청, 광물공사는 한국개발연구원(KDI)로부터 ‘금속자원 비축제도 개선방안’ 연구용역 중간 보고를 받았다. KDI 용역을 토대로 네 기관은 광물 비축 기능을 광물공사로 통합하는 데에 잠정 합의를 이룬 것으로 알려졌다.

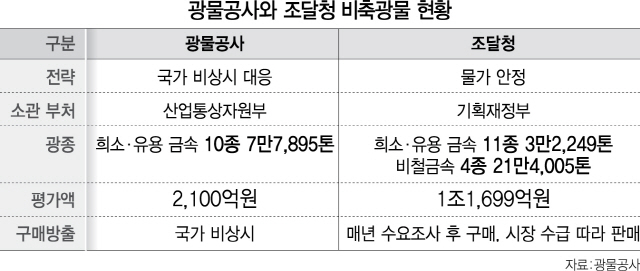

다만 비철금속을 놓고서는 조달청이 이견을 보이고 있다. 조달청은 실리콘과 코발트 등 희유금속 11종과 알루미늄, 아연 등 비철금속 4종을 비축하고 있다. 이중 조달청은 비축량이 많은 비철금속은 내어줄 수 없다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다. 2011년 감사원 감사를 시작으로 수차례의 국회 국정감사를 통해 통합의 필요성이 거론 돼 왔지만 알력다툼을 벌이고 있는 셈이다.

국회와 전문가들은 조달청의 광물 구매 능력을 인정하면서도 광물에 대한 전문성이 부족해 비축 기능은 광물공사로 넘겨야 한다는 데 동의하고 있다. 국회예산정책처는 ‘2013년도 결산 검토보고서’를 통해 광물자원공사가 광물취급에 대한 전문성을 지니고 있으며 광물자원의 해외동향을 꾸준히 모니터링하고 있다고 평가했다. 다만 광물공사로의 일원화가 자본잠식에 빠진 광물공사의 재무구조 개선을 위한 방편으로 이용되는 것이라는 주장도 나온다. 1조가 넘는 조달청의 비축 광물을 현물출자 방식 등을 통해 넘겨받을 경우 광물공사와 광해공단의 통합 기관인 광업공단 자본금 확충에 쓰일 수 있기 때문이다. 비축 광물의 평가액을 비교해보면 광물공사는 희유금속 10종(8만톤)에 2,100억원 상당이고, 조달청은 희유금속 11종과 비철금속 4종, 총 21만톤에 1조 1,700억원이다.

국내외적으로도 비축사업이 이원화된 사례는 찾아보기 힘들다. 일본은 경제산업성이 희유금속 비축사업을 포함한 “에너지 기본계획”을 3년마다 수립하고 산하기관인 석유·천연가스ㆍ금속광물자원기구(JOGMEC)가 금속비축계획 수립을 설정한다. 국내에서도 석유의 경우 석유공사가 비축을 담당한다.

이원화 되다 보니 비축 광물에 대한 중요성 평가도 상이하다. 예를 들어 태양전지 등에 쓰이는 셀레늄의 경우 조달청은 연간 수입량이 100톤 미만으로 수입 규모가 작고 국내 생산기업이 있어 경제성이 낮다고 평가했지만 광물공사는 신산업 분야의 수요가 있다는 이유로 비축 적격 광물로 선정한 바 있다. 자원개발 관계자는 “조달청과 광물공사의 비축 적격 광물 선정 기준이 다르다보니 민간 개발 업계에서는 사업의 방향성을 정할 때 난감할 수 있다”고 설명했다.

산업부 관계자는 “양측간 이견을 조정해 12월 말까지 비축 기능 통합 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다.

/세종=박형윤기자 manis@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

manis@sedaily.com

manis@sedaily.com