“인도는 기초과학 능력은 우리와 비교할 수 없을 정도로 뛰어나지만 응용기술이나 상용화 기술은 매우 부족합니다. 단순히 시장을 확보하겠다는 접근이 아니라 서로가 ‘윈-윈’할 수 있는 전략이 아니면 지속가능하기 어렵습니다.”(곽성일 대외경제정책연구원 신남방경제실장)

동남아국가연합(ASEAN·아세안) 10개국과 인도를 포함한 ‘신남방’ 지역이 우리 경제의 주춧돌로 올라섰지만 여전히 우리 정책의 접근 방식은 신시장 창출 정도에 멈춰 있다. 공적개발원조(ODA)와 인프라 수출을 유기적으로 결합한 일본 등과 달리 여전히 ODA가 이원화돼 있는 등 관련 정책도 각 부처별로 산개해 있는 상황. 전문가들은 탈(脫)중국 기업이 베트남으로만 밀려 들어가는 현상이 벌어지고 있는 것도 이 같은 전략의 부재 탓이라고 지적한다.

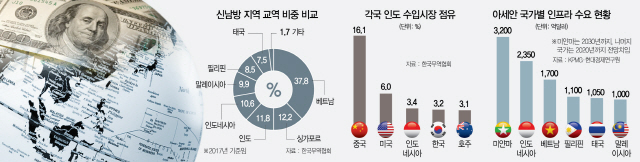

실제로 12일 한국무역협회에 따르면 신남방 지역에서 베트남 교역이 차지하는 비중은 지난해 기준 37.8%에 달한다. 아세안으로 범위를 좁히면 베트남의 비중은 42.9%로 더 커진다. 우리 기업의 투자도 베트남으로 쏠리기는 마찬가지다. 우리 기업의 아세안 투자에서 베트남이 차지하는 비중은 31.4%다. 우리나라 총 무역흑자 중에서 베트남에서 벌어들인 흑자의 비중도 33.2%다.

반면 인도 수입시장에서 우리 기업의 점유율은 3.2%에 불과하다. 중국(16.1%)의 5분의1, 미국(6.0%)의 절반 수준에 불과하다. 베트남을 제외한 아세안 지역에서도 사정은 마찬가지다. 전문가들이 각 부처의 전열을 정비하고 체계적인 전략을 마련해야 한다고 입을 모으는 이유다.

정부 전략의 부재가 가장 극명하게 나타나는 게 바로 인프라 시장이다. 아세안은 2030년까지 3,700조원에 달하는 인프라를 개발하겠다는 청사진을 세워놓은 상황이다. 중국은 ‘일대일로’ 전략과 아시아인프라투자은행(AIIB), 정상외교, 막대한 ODA를 앞세워 인프라 수주를 쓸어담고 있다. 일본도 아시아개발은행(ADB)를 통해 5년간 아세안 지역에 1,100억달러의 자금을 지원한다는 계획을 세워놓고 있다. 우리나라 공공기관이나 기업은 별다른 정부의 지원책이 없어 ‘홀로’ 수주전에 임하고 있다.

이번 문재인 대통령의 ‘릴레이’ 순방을 계기로 정부가 체계적인 전략을 마련해야 한다는 목소리가 나오는 것도 이 때문이다. 무엇보다 중요한 게 중국과 일본을 이길 수 있는 ‘틈새’ 찾기다. KOTRA의 한 관계자는 “이 정부에서 추진하는 남방정책에 ‘신(新)’이 붙는 이유는 아세안 등 국가를 단순히 시장으로 여기지 않는다는 의미”라며 “국가별 밸류체인을 조사하고 있는데 각 국가가 원하는 사업이 무엇인지 파악해 전략적인 판단을 할 수 있는 작업을 하고 있다”고 말했다.

산업통상자원부도 수요 맞춤형 ODA 등을 통해 기업을 후방지원하겠다는 방침이다. 산업부 관계자는 “아세안이 원하는 수요 맞춤형 산업 ODA를 추진하겠다”며 “에너지 신산업과 기술인력 양성뿐만 아니라 미래 동반성장 협력 분야 및 스마트시티, 지능형 교통시스템 구축 등 우리 강점 분야에서 ODA를 적극적으로 활용할 계획”이라고 말했다.

2015년 출범한 아세안 경제공동체(AEC)를 활용하는 것도 숙제다. 곽 실장은 “아세안 기업이라면 역내에서 활동 할 때 자국 기업처럼 인정이 된다”며 “우리 기업 베트남에만 너무 목매달고 있는데 AEC를 활용하면 베트남 진출 기업이 다른 나라에서 훨씬 쉽게 사업을 할 수 있다”고 말했다.

우리 기업도 발맞춰 보폭을 더 넓히겠다는 입장이다. 그간 우리 기업은 베트남·인도네시아를 중심으로 꾸준히 투자를 확대해왔다. 산업은행에 따르면 신남방 핵심 국가인 베트남에 지난해 말 기준으로 총 5,451개의 우리 기업(법인 기준)이 진출해 있다. 인도네시아 2,082개, 필리핀 1,657개, 태국 1,037개, 인도 977개, 싱가포르 933개 순이다.

삼성전자는 2008년 진출한 베트남 하노이 인근 박닌성(省)에서 연간 1억6,000만대의 휴대폰을 생산하고 있다. 삼성은 성장 가능성이 큰 인도 스마트폰 시장을 공략하기 위해 노이다 공장 캐파를 2020년까지 1억2,000만대로 끌어올릴 계획이다. 롯데그룹도 백화점·마트·롯데리아·면세점 등 유통 계열사들이 활발하게 사업을 벌이고 있다. SK그룹 역시 싱가포르·말레이시아·베트남을 새로운 ‘글로벌 파트너링’ 지역으로 삼고 전략적 진출을 모색하고 있다. 효성그룹은 화학과 중공업 부문 투자를 확대해 베트남을 글로벌 복합 생산기지로 삼겠다는 뜻을 내비치기도 했다. /세종=김상훈기자 박형윤·한재영·박성호기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >