대법원이 성폭력 범죄의 희생자들이 2차 피해를 염려해 가해자와 계속 친밀하게 지내거나 피해 사실을 알리는 데 소극적일 수 있다는 사실을 유념하고 관련 사건을 재판하라는 판결을 내렸다. 최근 미투(Me Too) 운동이 확산되고 있는 가운데 대법원이 “피해자의 입장에서 판단해야 한다”며 성범죄 소송의 심리와 증거판단의 법리를 제시한 것이다.

대법원 특별2부(주심 권순일 대법관)는 A대학 교수 장모씨가 교원소청심사위원회를 상대로 “해임 처분을 취소하라”며 낸 소송의 상고심에서 징계를 취소한 원심을 깨고 지난 12일 사건을 2심인 서울고법에 돌려보냈다고 13일 밝혔다. 장씨는 2013~2014년 A대학에서 자신의 강의를 듣는 여학생들에게 “뽀뽀해달라” “엄마를 소개시켜달라”고 하는 등의 말을 했으며 허리·엉덩이를 만지거나 뒤에서 안는 듯한 시늉을 했다. 대학 측은 “반복적인 성희롱·성추행”을 사유로 2015년 장씨를 해임했고 반발한 장씨는 소송을 제기했다.

이번 사건에 대해 1심은 성희롱 사실을 인정하고 해임 처분이 정당했다고 판결했다. 하지만 2심은 장씨의 손을 들어줬다. 피해자들이 당시에는 심각하게 받아들이지 않았다가 3개월~1년 넘게 지난 뒤 신고를 했고 수사 기관의 소환조사에 응하지 않은 점 등을 고려하면 성희롱 사실을 인정할 수 없다는 이유에서다.

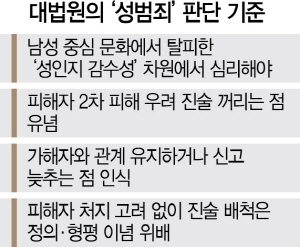

이에 대해 대법원은 2심 판결이 “피해자 입장에서 판단하지 않았다”고 판단했다. 대법원은 “성희롱 소송을 심리할 때에는 사건이 발생한 맥락에서 성차별 문제를 이해하고 양성평등을 실현할 수 있도록 ‘성인지 감수성’을 잃지 않아야 한다”면서 “가해자 중심적인 사회 문화와 인식·구조 등으로 인해 피해자가 오히려 ‘2차 피해’를 입을 수 있다는 점을 유념해야 한다”고 밝혔다. 그러면서 “성희롱 피해자는 피해를 당한 후에도 가해자와 종전의 관계를 계속 유지하는 경우도 있고 피해 사실을 즉시 신고하지 못하고 있다가 제 3자가 문제를 제기한 것을 계기로 비로소 신고를 하는 경우도 있다”고 했다.

특히 대법원은 “우리 사회 전체의 일반적이고 평균적인 사람이 아니라 피해자와 같은 처지에 있는 평균적인 사람 입장에서 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있는 정도였는지를 기준으로 삼으라”고 제시했다.

정혜선 법무법인 이산 변호사는 “대법원이 피해자와 같은 눈높이에서 성폭력 성립 여부를 판단하라는 기준을 제시한 첫 판례를 만들었다”고 평가했다.

/이종혁기자 2juzso@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >