새 학기 대학 캠퍼스를 누비며 ‘만학의 꿈’을 꾸는 직장인들이 확 줄었다.

서울시내 주요 대학들마저 일과 학업을 병행하는 전형에서 미달 사태를 겪고 있다. 다만 대학 간판보다 내실에 충실해 입소문이 난 일부 대학들은 오히려 경쟁률이 높아져 양극화 현상이 심화하고 있다.

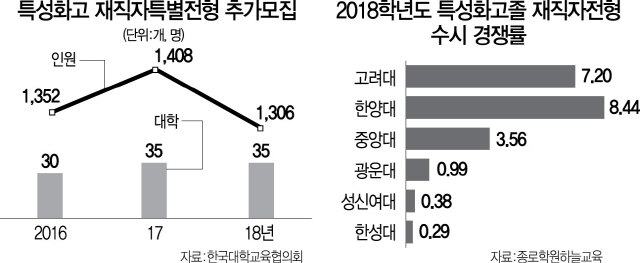

6일 서울경제신문이 종로학원하늘교육에 의뢰해 2018 특성화고 재직자전형 수시전형 경쟁률을 집계한 결과 34개 대학 중 15곳이 정원을 채우지 못한 것으로 나타났다.

광운대·성신여대·한성대 등 서울권 대학 역시 정원을 채우는 데 실패했다. 반면 고려대와 한양대 등은 각각 경쟁률이 7.20대1, 8.44대1로 상당히 높아 같은 서울권 대학들 중에서도 선호도 차이가 상당한 것으로 조사됐다.

오종운 종로학원하늘교육 이사는 “학령인구가 갈수록 줄어들고 특성화고 졸업생 수 역시 정체 상태라 만학을 택하는 직장인들은 점차 줄어들 것”이라며 “그나마 만학을 택하는 사람들도 상위권 대학으로 쏠리는 현상이 가속화할 것으로 예상된다”고 말했다.

또 다른 만학 통로인 평생교육 단과대학 역시 사정은 마찬가지. 이 프로그램은 지난 2016년 이화여대가 도입하려다 졸업생·재학생들과 충돌을 빚었던 사업으로 대학들은 학생 유치를 위해 적극적으로 나서고 있지만 반응은 신통찮다. 실제 2018 평생교육 단과대학 수시모집 경쟁률을 보면 창원대(0.93)와 한밭대(0.86)는 미달됐고 대구대(1.53)·서울과기대(1.38)·제주대(1.50) 등 대부분이 경쟁률 2대1에도 못 미쳤다.

서울의 한 대학 관계자는 “지난해는 사회적 논란도 심했고 평생교육 단과대학이 도입된 첫해라 그러려니 했지만 올해도 선발모집인원을 못 채울 줄은 예상하지 못했다”며 “특성화고 재직자 전형도 서울권 대학들도 모집인원의 20~30%는 못 채우는 게 현실”이라고 전했다. 그는 이어 “이제 직장인을 대상으로 한 교육에서도 대학 간판으로만 인기를 끌던 시대는 끝나가는 분위기”라고 덧붙였다.

회사를 다니면서 대학에서 공부하려는 직장인들이 선호하는 대학도 변하고 있다. 과거에는 대학의 이름값을 중시했다면 최근에는 실제 업무와 이직에 얼마나 도움이 되는지가 더욱 중요한 결정 기준이 됐다. 서울의 한 대학에서 재직자 전형으로 입학한 김모(25)씨는 “직장생활과 학교생활을 병행하는 일이 보통이 아니기 때문에 단순히 졸업장만 받을 수 있는 대학보다 실제 업무나 이직에 도움이 되는 학교를 선호하는 경향이 있다”며 “수업 내용이 산업 현장과 괴리된 대학들은 입소문을 통해 알려져 서로 기피한다”고 말했다. /박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com