|

무시무시한 괴물 본색에… 충격 휩싸인 한국

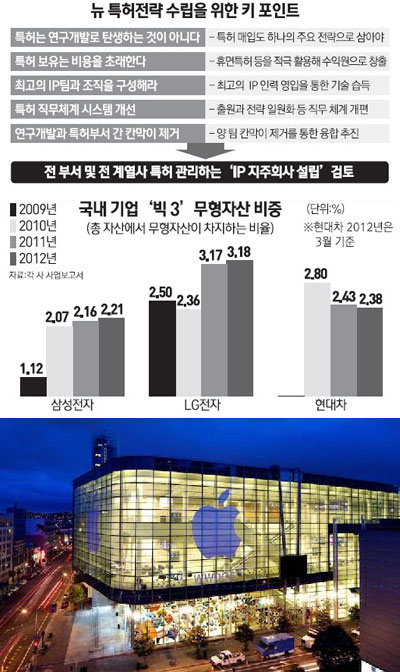

[특허전쟁에 멍드는 IT 시장] 새 특허전략을 세워라특허인력 늘었지만 원천특허 부족하고 부서간 소통 잘 안돼최고 IP전문가 영입 R&D·특허부서 융합… IP지주사 설립도 필요

이종배기자 ljb@sed.co.kr

유주희기자 ginger@sed.co.kr

양철민기자 chopin@sed.co.kr

[삼성·애플 평결 후폭풍] 특허 매입… 출원-전략-소송 일원화… 외형보다 SW 강화해야

"특허의 무기화에 대한 비판이 적지 않지만 무차별적인 특허소송 등 특허의 무기화는 이미 되돌릴 수 없는 흐름이다. 국내 기업들이 여기에 잘 대비해야 살아남을 수 있는데 현실은 그렇지 못한 듯하다."

익명을 요구한 한 특허전문가는 최근 서울경제신문과 만나 이같이 말한 뒤 국내 기업의 대응책은 몸은 대학생 수준인데 지능은 초등학생에 머물러 있다"며 한숨을 내쉬었다. 그러면서 그는 "국내 기업들도 특허를 전략적으로 매입하고 특허직무를 개편하며 특허지주회사를 설립하는 등 새로운 특허전략을 세워야 한다"고 강조했다.

특허괴물 문제가 이슈로 떠오르면서 삼성전자ㆍLG전자ㆍ현대자동차 등 국내 주요 기업이 특허인력을 보강하는 대응책 마련을 서두르고 있지만 왠지 허약해 보인다는 것이 전문가들의 지적이다. 인력확보 등 외형 갖추기 그럴 듯한 모양새지만 소프트웨어 보강은 제대로 이뤄지지 않아 속 빈 강정처럼 비쳐지고 있다는 것이다. 정태명 성균관대 정보통신공학부 교수는 "우리나라 기업들의 특허관련 인식에 문제가 있다"며 "단적인 예가 우리는 특허는 내가 쓴다는 인식이 강한 반면 해외에서는 내 특허를 활용해 이익을 얻는 분위기가 정착된 것"이라고 말했다.

◇돈으로 매입한 특허도 '특허'다=삼성전자ㆍLG전자 등 각 사별로 차이는 있으나 개별기업이 한 해 특허괴물에 로열티를 주거나 특허소송 등에 쓰는 돈은 약 2조원 정도로 추산된다.

한마디로 한 개 기업당 2조원의 비용을 그냥 바닥에 버리고 있는 셈이다. 반면 애플ㆍ구글ㆍMS 등은 거꾸로 한 해 1조~2조원에 이르는 돈을 투자해 대거 특허를 매입하고 있는 실정이다. 한국 기업이 특허소송 등에 거액의 돈을 쓰는 동안 해외 글로벌 기업들은 오히려 특허사냥에 나서고 있는 셈이다.

창의자본주식회사 관계자는 "외국 기업은 특허도 돈을 주고 사야 한다는 인식이 자리잡았다"며 "하지만 한국 기업은 특허가 연구개발(R&D) 현장에서만 나오는 것으로 여전히 보고 있다"고 지적했다.

한국 기업은 공정기술 등 운용특허에서 장점을 갖고 있으나 원천특허가 부족한 것이 현실이다. 부족한 원전특허를 메울 수 있는 방법은 특허를 매입하는 것 외에 다른 방법이 없다. 공식적인 수치는 없지만 삼성과 LG 등 국내 기업들이 특허를 매입하는 규모는 극히 미약한 실정이다.

◇출원은 사업부, 전략은 특허센터='돈 주고 산 특허도 특허'라는 인식 전환과 더불어 '출원 따로, 전략 따로'로 양분된 특허 직무체계 시스템도 수술이 필요하다는 것이 전문가들의 지적이다.

실제로 국내 기업들을 보면 특허출원은 무선사업부 등 현업부서에서 하고 특허전략ㆍ소송은 IP 센터 등으로 나눠져 있다. 반면 애플ㆍ구글ㆍ3M 등 해외 주요 기업들은 특허출원과 전략을 한 부서에서 하고 있다.

출원과 전략ㆍ소송이 나눠져 있다 보니 특허소송 등에서 양 부서 간 소통이 잘 이뤄지지 않고 있는 것이 현실이다. 특허소송에 맞서 역소송에 나설 때 어떤 특허를 고를지에 대해서 양 부서 간 의견이 맞지 않는 경우도 적지 않다.

업계 관계자는 "특허출원과 전략이 다른 부서에서 이뤄지다 보니 양 부서 간 보이지 않는 알력 등 적지 않은 문제가 발생하고 있다"며 "이 부분에 대한 제도개선이 시급한 실정"이라고 강조했다.

덧붙여 최고의 IP 전문가를 영입해야 한다. 미국 등 앞선 IP 기술을 국내 기업이 단 시일 안에 따라잡는 것은 현실적으로 불가능하다. 결국 해외 IP 전문가를 영입, 수준을 한 단계 끌어올리는 것이 필요하다.

특허를 담당하는 부서와 R&D 부서 간의 융합도 추진해야 한다. 우리나라 대다수 기업이 특허부서와 연구개발 부서 간의 소통이 제대로 이뤄지지 않고 있다. 두 부서 간의 칸막이 제거가 필요하다는 것이 전문가들의 설명이다.

◇IP 지주회사 설립 검토할 때=특허매입을 하나의 전략으로 수립하고 특허 직무체계를 고치는 것과 더불어 IP 지주회사 설립도 적극 검토해야 한다. 별도의 IP 지주회사를 만들어 전 부서 및 계열사의 특허를 관리 및 활용하자는 의미다.

대표적인 예가 글로벌 기업인 3M이다. 3M은 '3M IPC'라는 별도의 특허지주회사를 만들어 전 계열사의 특허를 관리하고 있다. 3M IPC 역할은 특허출원 및 전략수립, 소송, 특허 상호교류 추진 등 특허에 관련된 모든 것을 담당하고 있다.

인텔렉추얼디스커버리 관계자는 "우리나라 기업의 경우 각 부서 및 계열사별로 입장이 달라 통합된 특허전략 및 소송에 나서기 힘들다"며 "IP 지주회사 설립이 이의 대안이 될 수 있다"고 말했다.

현재 애플 등 해외 기업들은 특허 등 무형자산의 중요성을 인식하고 이들 무형자산을 하나로 묶는 'ICM(지적자본경영ㆍIntellectual Capital Management)'에 주목하고 있다. 반면 우리 기업들은 여전히 특허 등 무형자산의 가치를 제대로 활용하지 못하고 있는 것이 현실이다.

한 기업의 특허 전문가는 "특허인력은 늘었다. 하지만 직무체계 등은 여전히 고쳐지지 않고 있다"며 "특허조직 및 전략에 대한 대대적인 수술이 필요하다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >