|

과학기술인의 사기 진작과 과학문화 확산에 써야 할 과학기술진흥기금이 바닥을 드러낼 정도로 말라가고 있다.

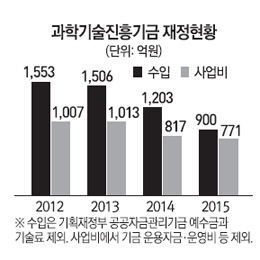

2006년 5,120억원까지 사업비가 늘기도 했지만 매년 줄어 지난해 1,000억원대가 무너진데 이어 올해는 700억원대로 주저 앉았다. 수익원 확보라는 근본적인 해결책을 마련하지 못한 채 적자가 지속되면서 종잣돈이 고갈될 위기에 놓인 것이다. 심지어 순수입은 사상 처음으로 1,000억원에도 못 미치면 기금이 출범한 이후 최악의 상황이다. 이 때문에 창조경제 구현의 핵심이 돼야 할 각종 과학기술 육성과 미래인재 확보 사업이 갈수록 축소되는 악순환이 이어지면서 과학인들의 불만이 최고조로 치닫고 있다.

5일 미래창조과학부에 따르면 올해 과학기술진흥기금(과학진흥기금)의 순수입은 약 900억원으로 지난해보다 300억원 가량 축소됐다. 1992년 기금 출범 이후 처음 1,000억원 밑으로 떨어졌다. 순수입이 줄면서 올해 사업비도 771억4,200만원으로 역대 최저를 기록했다. 지난해 사업비가 817억원으로 기금 출범 이후 처음 1,000억원 아래로 내려간 데 이어 올해 46억원이 추가로 더 줄어든 셈이다.

과학분야 곳간이 메마르는 탓에 과학전문방송사업(60억)과 연구개발전문인력양성사업(2억5,000만원) 등은 올해부터 각각 방송통신발전기금과 고용보험기금으로 이관됐다. 또 우수과학자 포상 사업비가 2억4,000만원 가량 줄어든 것을 비롯해 대부분의 사업비가 지난해보다 더 쪼그라들었다.

이처럼 과학진흥기금이 유명무실 수준으로 줄어드는 이유는 주수입원인 복권전입금이 정체된 가운데 별다른 추가 수익원을 확보하지 못하고 있기 때문이다. 특히 기획재정부 등으로부터 펀드 출자 승인을 받지 못해 지난 2007년 이후 투자의 맥이 끊겼다. 당분간 과학진흥기금이 반등할 여지는 없는 것이다. 미래부의 한 관계자는 "올해부터 국채를 끌어 쓰지 않기로 하면서 현재 과학진흥기금 수익은 로또 수입이 증가하는 것을 바랄 수밖에 없는 상황"이라고 말했다.

과학계는 과학진흥기금의 재원 고갈을 해결하기 위해 정부가 시급히 대책 마련에 나서야 한다고 주장한다. 과학진흥기금은 그동안 우리나라 과학문화 저변 확대에 많은 역할을 해왔다. 과학자 포상과 인력양성, 과학단체 지원 등 기본 역할은 물론 지난 2008년에는 기금 사업비로 국립과천과학관까지 건립했다. 하지만 최근 들어 기금이 급격히 위축되면서 기존 사업 근간까지 흔들리는 실정이다. 박근혜 대통령이 올초 과학기술·정보방송통신인 신년인사회에서 "과학기술로 30년 경제동력을 완성하겠다"고 공언했지만, 정부가 이를 뒷받침할 기반을 조성하기는커녕 오히려 과학문화 저변 확대 사업이 뒷걸음질 치고 있는 셈이다.

일각에서는 기금 유지를 위한 재원 확보 방안으로 사업비를 일반회계 전환해 편성하는 방안을 고려해야 한다는 얘기가 나오고 있다. 예를 들어 한국과학기술단체총연합회·한국과학기술한림원·한국과학창의재단·아태이론물리센터 지원 사업, 여성과학기술인지원센터 설치운영 등 기금의 고정사업만이라도 일반회계 예산으로 충당해야 한다는 주장이다.

과학계의 한 관계자는 "이런 상태라면 과학계 단체·센터 지원비만이라도 기금 사업에서 독립하는 게 낫다"며 "기금이 이렇게 줄다가는 존재 의미를 잃게 된다"고 우려했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >