|

|

"전 은행이 (소호대출을) 늘려보자고 나서고 있습니다. 요즘처럼 리스크 관리가 중요한 때는 큰 거(대기업) 하나보다는 작은 자갈(개인사업자)을 여러 개 깔고 있는 게 더 좋습니다. 할 말은 아니지만 희망퇴직으로 자영업을 하려는 사람들도 쏟아져나올 테고…."

한 시중은행의 여신 담당 부행장은 최근 소호대출의 과열 양상을 이렇게 설명했다.

은행 입장에서는 실물 쪽에 활로가 막혀 있다. 예비경보가 울리고 있는 가계대출은 의도적으로 고정금리대출을 늘려야 할 판이다. 기업대출은 여신 양극화가 극심해 돈을 풀 만한 데가 부족하다.

그나마 기댈 언덕이 자영업(소호)대출이다. 담보 위주 대출이라 건전성 관리가 쉽고 이윤도 가계나 기업대출보다 낫다.

문제는 대출의 증가 속도다. 시장이 달아오르기 쉬운 환경이 조성되고 있는 점도 부담이다.

지난 3월까지 최근 15개월 동안 시중은행의 소호대출 증가율은 많게는 20%를 넘고 있다. 가계 대출 성장의 4~5배나 된다. 단기 성장세로는 이례적일 만큼 빠르다.

무엇보다 최근 금융·제조할 것 없이 산업계에 불고 있는 명예퇴직 등 인원감축 움직임은 소호대출 확산에 기름을 끼얹을 수 있다. 못 잡아도 1만~2만명이 창업 시장에 쏟아질 수 있고 수조원이 풀린다.

그럼에도 금융계의 인식은 안이하다. 퇴직자를 잡을 호기로만 여기는 분위기가 강하다. 위험 시그널을 너무 간과하고 있다.

과거 사례가 그랬다. 글로벌 금융위기 직후인 지난 2009년 소호대출 부실로 낭패를 본 은행도 있다. 한 시중은행장은 "소호대출은 10억원 미만이라 과열 징후를 사전에 알기 쉽지 않다"며 "특히 경기 민감 여신이 많은 만큼 리스크 관리에 소홀해서는 안 된다"고 말했다.

◇가파른 소호대출 성장세=한 시중은행 지점장은 "실적 스트레스가 큰 상황에서 여신 신청이 들어오면 우선적으로 빌딩 등 임대 쪽 여신부터 승인한다"며 "소호대출은 부동산이나 예금, 보증서 등을 담보로 잡기 때문에 그나마 리스크 관리가 수월하다"고 설명했다.

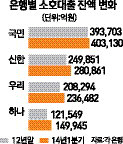

실제 은행의 소호대출 잔액 성장세는 눈에 띨 정도다.

지난 2012년 말부터 올 1ㆍ4분기 하나은행의 소호대출 잔액 성장률은 23.3%를 기록했다. 반면 가계대출은 4.8%, 기업대출(소호제외)은 10.2%에 그쳤다.

같은 기간 신한은행도 소호대출이 12.4% 커진 데 비해 가계와 기업대출은 각각 3.6%, 1.0%에 머물렀다.

성장세가 가장 낮았던 국민은행조차 2.4%로 가계와 기업보다는 높았다. 은행들이 부실 여파가 큰 기업대출 등을 기피하고 소호대출을 늘리고 있음이 수치로 입증되고 있는 셈이다.

◇창업 수요 가세하며 금리 덤핑까지=은행의 신상품 출시가 주춤해지는 것은 저금리 징후 중 하나로 꼽힌다. 예대마진이 줄어 자금이 밀려 들어오는 것을 은행이 달갑게 여기지 않은 데 따른 현상이다.

이런 가운데 꾸준히 선보이고 있는 게 소호대출 상품이다.

외환은행의 행보는 돋보인다. 지난해 프랜차이즈 가맹점을 대상으로 한 전용대출상품에 이어 2월에는 3,000억원 한도로 SOHO(소호)강호론도 내놨다. 소호강호론은 부동산 감정금액의 80%까지 지원이 되고 영업점장의 금리감면 재량권을 2.9%포인트까지 넓혔다. 이에 힘입어 외환은행의 소호대출 잔액은 1년 남짓 만에 2조원 가까이 늘었다.

우리은행도 올초 골목상권 자영업자를 위한 '우리 동네 사장님 대출'을 선보여 3개월여 만에 200억원 넘게 팔았다. 기업은행은 올해 소기업 및 소상공인에 총 7조8,000억원의 자금을 공급할 계획이다.

향후 일선 지점에서 금리할인 경쟁이 과열될 소지가 높다. 특히 창업 시장에 대기 수요가 많아 더 그렇다.

8,300여명에 이르는 KT의 명예퇴직 신청자에 구조조정 이슈가 물려 있는 씨티은행, 삼성생명, 대부분의 증권사 등 금융권만 합쳐도 대상자는 1만명을 너끈히 넘는다. 제조업 계열 대기업 감원을 더하면 많게는 2만명가량이 음식점 등의 창업에 나설 수 있다. 포화된 창업 시장에 빨간불이 켜졌다고 볼 수 있다. KB경영연구소는 2001~2012년 개인 창업자를 분석한 결과 4명 중 3명은 10년 내에 휴ㆍ폐업하고 절반은 3년도 못 버틴다는 보고서를 냈다. 은행들이 소호대출의 속도 조절에 초점을 맞춰야 하는 이유다.

◇지난 2009년 부실 재연 될 수도=한 대형 은행은 2009년 소호대출 악몽에 시달린 적이 있다.

소호 바람에 편승해 여신을 크게 늘렸다가 리먼브러더스 사태로 경기 추락의 직격탄을 맞은 것이다. 한때 이 은행의 소호대출 연체율은 3%를 넘었다. 당장 괜찮다고 강 건너 불 보듯 방심해서는 안 된다는 얘기다.

물론 아직 건전성에 무리는 없다. 신한은행의 지난해 4ㆍ4분기 소호대출 연체율은 0.33%이고 우리은행도 0.85%다. 하지만 일부 은행은 대출 경쟁이 확대될 조짐을 보이자 관리에 고삐를 바짝 죄고 있다.

우리은행은 타행 대환 목적으로 신규 대출을 받는 수요를 최대한 차단하고 있고 소호대출 외에 다른 대출을 보유한 다중채무자에 대한 관리를 강화하고 있다. 특히 부동산 임대업의 경우 공실률 관리에 신경 쓰고 있다. 우리은행 고위 관계자는 "올초부터 소호대출에 브레이크를 걸고 있다"며 "도소매·음식 등 경기민감업종에 대해서는 보수적인 여신 운용을 하고 업종별 쏠림도 없도록 주의하고 있다"고 전했다.

다른 은행의 고위 인사는 "가계대출보다 소호대출의 연체율이 더 낮아 보이지만 가계대출은 집단중도금대출에서 부실이 발생해 연체율을 끌어올리는 효과 때문에 그런 것"이라며 "과거 부실로 홍역을 치렀던 적이 있는 만큼 건전성 관리가 필요하다"고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >