중소기업 지원 기준을 ‘매출액’이나 ‘자산’ 등 규모가 아닌 ‘업력’으로 전환하고 구조조정 효율화를 도모하면 우리나라 총생산이 최대 0.7%까지 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

한국은행은 8일 ‘우리나라 중소기업 현황과 지원 제도 개선 방안’ 보고서에서 “현행 중소기업 지원 기준은 생산성과 연관이 적은 매출 지표에 의존해 선별보다 ‘보편’ 지원에 가깝다”며 이같이 밝혔다.

중소기업은 일자리 창출과 경제성장에서 중요한 역할을 맡지만 우리나라에서 성장과 혁신의 핵심 축으로 자리 잡기에는 여전히 미흡하다는 평가다. 한은에 따르면 중소 제조 기업의 노동생산성은 대기업의 약 32%로 경제협력개발기구(OECD) 평균(55%)에 못 미친다. 한계기업 비중도 2012년 12.6%에서 지난해 18%로 늘었다.

이에 정부는 다양한 중기 지원책을 펼쳤지만 △매출액 기준에 의존한 보편 지원 △중기들이 성장을 꺼리는 ‘피터팬 증후군’ 확대 △퇴출 관련 제도 미흡 △유사 사업 중복 지원 등이 문제점으로 지적됐다.

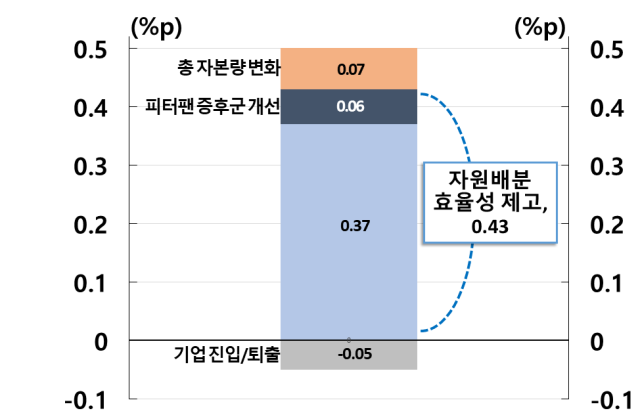

한은은 지원 정책의 비효율을 개선하는 것만으로도 경제적 효과를 상당히 높일 수 있다고 설명했다. 지원 규모를 늘리지 않아도 ‘누구를’ ‘어떻게’ 지원할지 조정하는 정도로 총생산이 0.4~0.7%가량 늘 것으로 전망했다.

우선 지원 기준을 매출액에서 업력으로 전환할 것을 제안했다. 생산성이 높은 저업력 기업으로 지원 자금이 재배분되면 총생산이 0.45% 느는 것으로 집계됐다. 매출액 규모에 지원금이 연동되지 않아 피터팬 증후군이 완화되는 효과(0.06%)도 있는 것으로 파악됐다. 한은 관계자는 “업력의 경우 규모에 비해 기업 생산성을 잘 반영하고 기업이 임의 조정하기 어려워 현실적인 대안이 될 수 있다”고 분석했다.

또 부실기업 조기 퇴출 등 구조조정 효율성을 미국·일본 수준으로 개선하면 총생산이 0.23% 증가하고 한계기업 비중은 0.23%포인트 감소하는 것으로 나타났다. 중소기업 지원 기준 변경과 구조조정 제도 개편만으로도 우리나라 생산 규모가 0.7% 정도 늘어날 수 있다는 뜻이다.

최기산 한은 경제연구원 과장은 “중소기업 지원 제도는 지원 사업 수나 예산 규모 등 ‘양’을 늘리기보다 대상 선별 및 인센티브 구조의 개선을 통해 생산성과 역동성을 높이는 방향으로 보완될 필요가 있다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hooni@sedaily.com

hooni@sedaily.com