도널드 트럼프 미국 대통령의 전방위 관세정책이 미국의 인플레이션으로 이어질 것이라는 우려에도 트럼프 행정부 안팎에서는 물가 영향이 생각보다 미미할 것이라는 반론이 나오고 있다. 스티븐 미런 백악관 경제자문위원회(CEA) 위원장 지명자가 내놓은 보고서 ‘글로벌 무역 시스템 재구조화를 위한 가이드’에 따르면 “관세를 부과하더라도 상대국의 통화가 하락하기 때문에 그 영향은 거의 완전히 상쇄된다”며 “미국에서는 인플레이션이 거의 발생하지 않는다”고 주장했다. 관세로 인해 달러 가치가 오르면 미국에서 수입품을 저렴하게 구매하는 효과가 나타나기 때문에 물가는 크게 오르지 않는다는 논리다. 이론적으로 미국이 관세를 부과하면 미국의 무역수지는 개선되는 반면 상대 국가는 악화될 가능성이 높기 때문에 미국 달러 가치는 상승한다.

미런 지명자는 트럼프 1기 행정부 당시의 대중 관세 조치를 사례로 들었다. 2019년 미국의 대중 관세율이 17.9%포인트 증가하는 동안 중국 위안화는 13.7% 평가절하됐다. 이에 관세 후 실제 수입 가격 상승 폭은 4.1%에 그쳤다는 것이다. 미런은 “환율 변동이 가격 상승의 4분의 3을 상쇄한 것”이라고 설명했다.

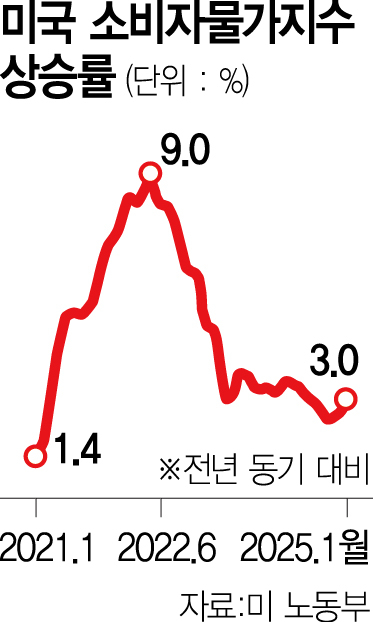

특히 전체 소비에서 수입품 비중이 10% 안팎에 불과하다는 점을 고려하면 10%의 보편 관세가 부과되더라도 실제 소비자물가지수(CPI)에 미치는 영향은 ‘0~0.6%’에 그친다는 것이 미런의 주장이다. 그는 오히려 “세제 개혁과 규제 완화, 에너지 생산 확대 등 트럼프 행정부의 다른 정책이 디스인플레이션을 유발할 가능성이 높다”고 판단했다.

다만 시장에서는 트럼프 행정부 자체가 중장기적으로 강달러를 지지하지는 않을 것이라는 분석이 지배적이다. 단기적으로 정책 불확실성에 따른 고금리 및 강달러 국면이 이어질 수 있으나 트럼프 대통령이 미국 제조업 약화와 고물가의 주요 원인으로 강달러를 지목하는 등 향후 정책 방향과 강달러 기조가 상충된다는 이유에서다.

스콧 베선트 재무장관도 이런 판단을 공유하면서 불공정거래 관행에서 환율 문제를 지목하고 있다. 베선트 장관은 23일(현지 시간) 인터뷰에서 “만약 그들(다른 나라)이 불공정거래 관행을 지속하고자 한다면 그들이 협상하려고 할 때까지 관세는 올라갈 것”이라며 “상호 관세 부과 기준이 비관세장벽 영역을 넘어 환율 문제까지 포함될 것”이라고 밝혔다. 구체적으로 △관세 △비관세장벽 △환율 조작 △중국의 자국 기업 자금 지원 △유럽연합(EU)의 미국 빅테크 소송 등을 살펴보겠다는 방침이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com