정부가 자동차 사고 시 단순 타박상 같은 경미한 사고를 당한 환자까지 필요 이상으로 치료를 받는 상황을 바꾸기 위한 방안을 추진하고 있지만 되레 장기 입원 환자만 늘릴 수 있다는 우려가 나온다. 경상 환자의 추가 진료 기간에 대한 명확한 기준 없이는 개선안이 효과를 내기 어렵다는 것이다. 일각에서는 경상 환자들이 장기 치료에 들어가면 기존보다 사회적 비용만 더 커질 수 있다는 지적도 제기된다.

17일 보험 업계에 따르면 국토교통부와 금융위원회, 금융감독원은 현재 자동차보험 개선 작업을 추진하고 있다.

정부는 자동차보험 누수 원인으로 지목받는 경상 환자 과잉 진료 문제를 근본적으로 해결하는 방향으로 잠정안을 마련했다. 피해가 경미한 환자의 경우 소위 사고 합의금으로 불리던 치료비를 없애는 방안을 들여다보고 있는 것이다.

구체적으로 상해등급 12~14급 경상 환자는 향후치료비(합의금)를 지급하지 않는 안이 유력하다. 일반적으로 교통사고가 나면 보험사는 피해자의 증상이 심하지 않을 경우 통원·입원 치료로 발생하는 비용을 고려해 일종의 합의금을 일시에 주고 사건을 합의 종결해왔다. 하지만 경상 환자가 병원을 계속 다니면서 필요하지 않은 각종 진찰과 치료를 받아 합의금을 올리는 사례가 반복되면서 해당 제도의 근본적 개선에 들어간 것이다. 제도 개선을 통해 합의금은 없애고 대신 병의원에서 치료를 받고 이에 따른 비용은 보험금으로 받는 방식으로 변경되는 방안이 유력하다. 당초 정부는 지난해 말 관련 내용을 발표할 예정이었지만 국토부 내부 인사와 비상계엄 사태, 탄핵 정국으로 발표 시기를 잡지 못하고 있다. 업계 관계자들 역시 “정부가 여러 변수를 따져보고 있는 듯하다”고 설명했다.

업계에서는 지금의 안대로 자동차 보험 개편이 이뤄질 경우 사회적 비용이 더 들 수 있다는 우려가 나온다. 정부는 2023년 1월 자동차보험 약관을 개선해 경상 환자는 4주 진단 후 추가 진료가 필요하면 2주씩 진단서를 추가로 발급 받도록 하고 있다. 그러나 제도가 바뀐 이후에도 경상 환자 일부는 계속 진단서를 발급 받아 사실상 무기한 치료를 받고 있다.

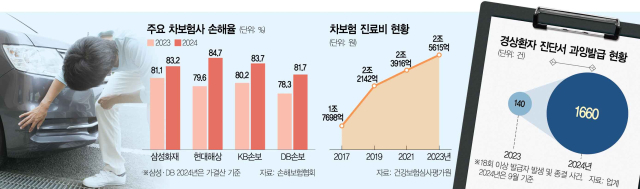

손보 업계에 따르면 2023~2024년 9월 전체 진단서 발급(41만 9607건) 중 10주 이상(진단서 3회 이상) 발급한 경우는 12만 8132건이었다. 진단서를 18회까지 발급한 사례도 2023년 140건에서 지난해(1~9월 기준) 1660건으로 10배 이상 급증했다. 보험 업계의 한 관계자는 “중상에 해당하는 다발성 늑골 골절(의과)이 통상 8주 이내에 치료가 종료되는데 경상 환자가 40주간 치료받는 행위는 비정상적인 행태”라고 강조했다.

한방 치료에 대한 명확한 지침도 필요하다는 지적이 나온다. 1인당 한방 치료 비용은 제도 개선 전인 2022년 100만 7000원에서 오히려 제도 개선 후인 2023년 104만 8000원으로 증가했다. 같은 기간 양방은 99만 9000원으로 변동 없었다. 다만 의료계와의 협의가 필요한 부분인 만큼 개편안에 담을 수 있을지는 미지수라는 분석이다.

업계에서는 ‘나이롱 환자’를 늘리는 주된 증상인 뇌진탕을 12급으로 높여 경상 환자 범위까지 넓힐 경우 사회적 비용은 지금보다도 더 늘어날 수밖에 없다는 분석이 나온다.

과도한 치료에 차 보험사들의 손해율은 증가세다. 손보협회에 따르면 차 보험 빅4(삼성화재·현대해상·KB손보·DB손보)의 지난해 평균 손해율은 83.3%였다. 보통 손해율이 80%가 넘으면 손실로 본다. 최근 늘어난 차 운행량, 올해부터 2.7% 인상되는 보험 정비수가 등으로 비용 부담은 커지고 있다.

하지만 정부 눈치에 보험료는 4년째 인하 중이다. 의무보험으로 가입자가 2500만 명에 달하는 데다 물가에 반영되는 지표여서다. KB손해보험과 현대해상 등은 이르면 이번 주 차 보험료 인하를 발표한다. 삼성화재는 올 4월 초 보험료 1%를, DB손보는 0.8%를 인하할 계획이다. 메리츠화재는 다음 달 중순부터 1% 내린다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >