불황 장기화로 어려움을 겪는 서민들이 늘어나는 가운데 급전이 필요한 이들을 노리는 불법 사금융 사례가 잇따르고 있다. 최근에는 상품권 거래를 빙자한 신종 불법 사채가 온라인 대출 커뮤니티 등을 중심으로 기승을 부리고 있다. 기존 사채와 다를 게 없으나 형식상으로는 소비자 간 거래 계약이기 때문에 대부업법 위반으로 처벌할 근거가 부족한 점을 악용한 것이다.

15일 서울경제신문 취재를 종합하면 최근 상품권 거래를 빙자한 신종 불법 사채가 성행하고 있다. 상품권 거래만 전문적으로 중개하는 한 네이버 카페를 접속해보니 ‘100만 원짜리를 60만 원에 판매한다’ 등 상품권을 헐값에 판매한다는 글로 게시판이 도배돼 있었다.

해당 카페는 이름·성별·휴대폰번호·거주지 등 신상 정보를 운영진에 공개해야만 가입할 수 있게끔 폐쇄적으로 운영되고 있었다. 비슷한 종류의 다른 네이버 카페의 경우 초대 링크 없이는 아예 접근조차 불가능했다.

눈에 띄는 점은 상품권을 입금한 직후가 아니라 짧게는 5일, 길게는 2주 뒤에 보내주겠다고 한 것이다. 일종의 예약 판매 개념이다. 일부 판매자는 본인의 급여일을 명시해두거나 ‘날짜가 안 지켜질 시에는 두 배 보상하겠다’고 약속한 경우도 있었다.

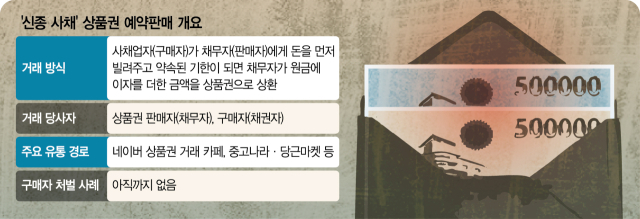

언뜻 보면 단순 ‘상품권깡(상품권 현금화)’처럼 보이지만 실상을 뜯어보면 불법 사채라는 게 관계자들의 지적이다. 사채업자(구매자)가 채무자(판매자)에게 돈을 먼저 빌려주고 약속된 기한이 되면 채무자가 원금에 이자를 더한 금액을 상품권으로 갚는 방식이라는 설명이다.

상품권 판매 경험이 있는 제보자 황 모 씨는 “실제 업자들이 상품권을 구매하기 전 판매자의 급여 날짜와 주민등록증 사본, 지인 연락처 등을 가져가고 상환일을 못 지킬 경우 지인들을 상대로 추심을 진행한다”며 “현금이 아닌 상품권으로 빌린 돈을 갚는다는 것만 빼고는 기존 사채와 다를 게 없다”고 설명했다.

그럼에도 “그래도 기존 사채보다는 이자가 저렴한 편이고 추심 강도가 비교적 약해서 상품권 사채를 몇 차례 사용했다”며 “사채업자들은 대부분 차용증을 들고 찍은 셀카를 요구하고 심지어 나체 사진까지 사전에 요구하는 경우가 있는데 상품권 거래는 그렇게까지는 잘 안 한다”고 덧붙였다.

문제는 외견상 상품권 거래이기 때문에 구매자를 상대로 대부업법 위반 혐의 적용이 불투명하다는 점이다. 금융감독원 측은 “아직까지 관련 민원이 들어온 적은 없다. 만약 (민원이) 들어올 경우 금융위원회와 협의해서 대부업 적용이 가능한지 여부를 따져봐야 할 것”이라고 했다. 그러면서도 “상품권 거래는 대부업으로 볼 수 없다는 과거 판례가 있는 것으로 안다”고 덧붙였다.

다만 일각에서는 판매자들을 단순 사채 피해자로만 보기는 어렵다고 지적한다. 기존 사채시장에서 수차례 돈을 갚지 못해 밀려난 이들이 상품권 예약 판매 시장에 포진해 있다는 이유에서다. 간혹가다 사채업자가 아닌 일반인들이 당근마켓·중고나라 같은 대중적인 중고 거래 사이트에서 이들로부터 상품권을 샀다가 낭패를 보는 경우도 종종 발생한다는 전언이다.

불법 사채 피해자들을 위한 법률 상담을 전문적으로 진행하는 한 법률사무소 관계자는 “사고자(돈을 상습적으로 제때 갚지 않아 사채업자들의 데이터베이스에 등록된 사람)들이 마지막으로 찾는 곳이 상품권 예약 판매 시장”이라며 “본인이 상품권을 발송해줄 여건이 되지 않는데도 스스로 판매 글을 올린 경우가 많아 무고한 피해자라는 주장에 동의하기 어렵다”고 주장했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

downright@sedaily.com

downright@sedaily.com