최근 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고금리 처방이 먹혀들지 않는 것은 미국 경제의 중립금리가 상승했기 때문이라는 분석이 힘을 얻고 있다. 중립금리는 경제를 부양하지도, 억누르지도 않는 수준의 금리를 말한다. 중립금리가 상승하면서 장기적으로 3~4%대의 높은 기준금리가 일상화할 것이라는 전망도 나온다.

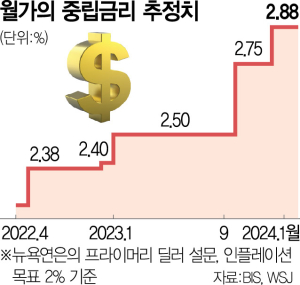

월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지 시간) “2008년 금융위기 이후 학자들은 미국의 중립금리 추정치를 꾸준히 하향 조정했지만 이제는 상승 가능성이 나타나고 있다”고 보도했다. 현재 연준의 중립금리 추정치는 2.5%다. 이는 기준금리가 2.5%보다 높아지면 경제를 누르는 효과가 있다는 의미다.

중립금리가 상승했다는 평가가 나오는 이유는 5.3%에 이르는 기준금리에도 불구하고 지난해 경제가 위축되지 않아서다. 현재 기준금리(5.3%) 환경에서 중립금리가 2.5%일 경우 경제에는 2.8%포인트의 금리 부담이 가해진다. 이와 달리 중립금리가 3%로 상승했다면 실제 경제가 받는 부담은 2.3%포인트에 그치게 된다. 뱅가드의 수석글로벌이코노미스트인 조 데이비스는 “경제는 (고금리를) 유난히 잘 견뎌냈다”며 “분기 경제지표가 나올 때마다 중립금리가 상승했다는 확신이 커지고 있다”고 말했다.

전·현직 경제 관료들도 중립금리가 팬데믹 이전보다 높아졌다고 보고 있다. 로레타 메스터 클리블랜드연방준비은행 총재는 최근 “수년간 장기금리 추정치를 2.5%로 계산했지만 지난달 전망을 3%로 수정했다”고 밝혔다. 래리 서머스 전 재무장관도 최근 3월 미국의 고용이 30만 개 넘게 급증했다는 점을 들어 “중립금리가 연준의 추정보다 훨씬 높다는 점이 명백하다”고 주장했다.

재정지출과 투자 수요 확대가 중립금리를 끌어올리는 요인으로 지목된다. 팬데믹 이후 정부의 재정지출이 늘고 그린에너지 전환을 위한 기업 투자가 증가했다. 최근에는 인공지능(AI) 열풍에 발맞춰 전력과 데이터센터 투자 수요도 늘었다. 투자가 늘면 기준금리가 예전과 같더라도 성장률이 오르고 인플레이션 압력은 커진다. 이를 누르려면 더 높은 금리가 필요하게 되는 원리다. 골드만삭스의 수석미국이코노미스트인 데이비드 메리클은 “정상적인 수준의 기준금리가 2.5%는 아닐 것”이라며 “3~4% 언저리에 와 있을 것”이라고 말했다. 금리 선물 시장에서는 장기금리가 약 4%일 것으로 보고 있다.

반면 경제가 지속 성장하고 있는 이유에 대해 금리 인상 효과가 아직 나타나지 않았거나 고정금리 대출 확산으로 소비자들이 이자 부담을 못 느끼기 때문이라는 분석도 있다. 헤지펀드인 디이쇼의 연구책임자 크리스 도시는 “최근 경제에 대한 한 가지 결론은 중립금리가 높아졌다는 것이지만 또 다른 타당한 결론은 경제가 그다지 금리에 민감하지 않다는 것”이라고 말했다. 중립금리 추정 모델을 개발한 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 지난달 “중립금리는 여전히 꽤 낮은 수준”이라고 주장했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

rok@sedaily.com

rok@sedaily.com