한국개발연구원(KDI)이 대기업 일자리 비중을 높여야 저출생·수도권집중과 같은 사회문제를 해결할 수 있다는 진단을 내놨다. 사업체 규모가 클수록 여성 근로자들이 쉽게 육아·출산 휴가를 사용할 수 있고 지역 내 대기업 고용 비중이 늘어날수록 평균 생산성이 높아진다는 이유에서다. 동시에 우리나라의 대기업 일자리 비중은 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 가장 낮은 수준인 것으로 확인됐다.

국책연구기관인 KDI는 26일 발표한 ‘KDI FOCUS, 더 많은 대기업 일자리가 필요하다’를 통해 “정부는 중소·중견기업의 ‘스케일 업(scale up, 기업규모 확대)’이 원활히 진행될 수 있는 여건을 마련해야 한다”고 제안했다. 고영선 KDI 선임연구위원은 “정부가 시행하고 있는 중소기업 지원정책들의 효과성을 점검하고 혹시 이들이 기업의 규모화를 저해하고 있다면 개선해야 한다”며 “중소기업 적합업종제도, 대형마트 영업시간 규제나 대기업의 경제력 집중 관련 정책도 이런 측면에서 재검토할 필요가있다”고 말했다.

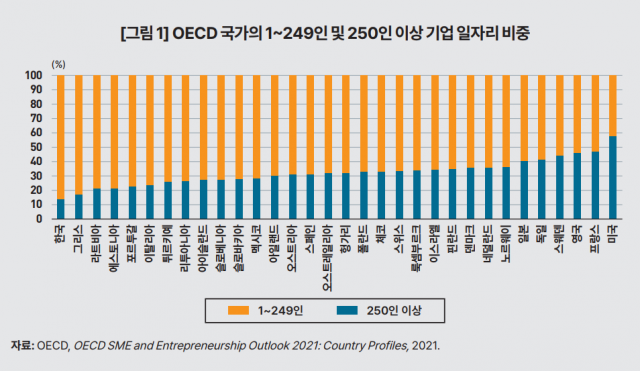

KDI에 따르면 우리나라의 250인 이상 기업의 일자리 비중은 약 14%로 관련 통계를 제출한 OECD 32개 회원국 중 가장 낮았다. 반면 우리나라와 함께 3050 클럽으로 분류되는 독일(41%), 영국(46%), 프랑스(47%) 등은 모두 40%대 비율을 보였다. 미국의 경우 250인 기업 일자리 비중이 58%에 달하기도 했다. 통계자료를 제출한 회원국 중 250인 기업 일자리 비중이 20%를 밑도는 나라는 우리나라와 그리스 뿐이었다. 통상 우리나라는 근로자 300인 이상 기업을 대기업으로 분류하지만 OECD는 근로자 250인을 기준으로 삼는다. 고 선임연구위원은 “2021년 전체 근로자 중 30인 미만 기업에서 일하는 비중이 51.6%에 달한다”며 “약 2700만 명에 달하는 우리나라 근로자의 절반이 30인 미만 기업에서 일하는 것”이라고 설명했다.

문제는 대기업 일자리는 상대적으로 적은데 기업 규모에 따른 임금 격차는 확대되고 있다는 점이다. KDI에 따르면 2022년 300인 이상 기업 대비 100~299인 기업의 임금은 71%, 5~9인 기업의 임금은 54%에 불과했다. 고 선임연구위원은 “2015년을 기점으로 격차가 다소 완화되기는 했지만 90년대와 비교하면 여전히 높은 수준”이라고 우려했다.

기업의 규모는 저출생과 직결되는 출산·육아휴가 사용 여건에도 영향을 미쳤다. 고용노동부 조사 결과 300인 이상 기업에 종사하는 근로자의 95.1%가 “육아휴직이 필요한 사람은 모두 쓸 수 있다”고 답한 반면 30인 미만 기업에서는 그 비중이 50% 내외로 급락했다. “출산전후휴가가 필요한 사람은 모두 쓸 수 있다”고 답한 비율도 300인 이상에서는 83.0%였지만 5~9인 기업에서는 66.1%로 떨어졌다. 고 선임연구위원은 “임금근로자의 절반이 30인 미만 기업에서 일하는데 이들 가운데 상당수가 출산·육아 휴가를 제대로 사용하지 못하고 있는 것”이라며 “법으로 출산·육아 환경을 보장한다 해도 규모가 작은 기업에서는 이를 보장하기 현실적으로 어려운 상황”이라고 지적했다.

여성가족부의 조사를 살펴보면 일자리의 질적 측면에서도 여성 근로자의 출산 전후 경력단절이 심각한 것으로 나타났다. 경력단절 이후 여성 근로자의 상용근로자 비중은 36.7%포인트 감소하는 반면 임시근로자 비중은 9.4% 포인트 늘었다. 직업 형태별로 살펴봐도 사무직(-23.7%포인트)과 전문직(-5.2%포인트)은 감소하는 반면 판매직(14.0%포인트)과 서비스직(12.5%포인트)은 상승했다.

대기업 일자리 부족은 수도권 집중 현상과도 관련이 있는 것으로 드러났다. KDI가 각 시·도의 기업규모별 일자리 비중과 생산성을 비교해 회귀분석한 결과 각 시·도의 300인 이상 사업체 고용 비중이 1%포인트 상승하면 지역의 평균 생산성이 연간 41만 원 증가했다. 20인 미만 사업체 비중은 1%포인트 하락할 때마다 평균 생산성이 연간 84만 원 개선됐다. 고 선임연구위원은 “결국 지역에 큰 사업체가 많을수록 임금 수준이 높아지고 수도권으로의 인구유출도 적어질 것”이라며 “수도권 집중이 계속되는 것은 비수도권에 생산성이 높고 규모가 큰 사업체가 적기 때문”이라고 해석했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

joojh@sedaily.com

joojh@sedaily.com