올해 국정감사에서 유통 업계의 신규 먹거리인 퀵커머스(즉시 배송)가 도마 위에 오르고 정치권에서는 이에 대한 규제 카드를 다시금 꺼낼 것으로 전망된다. 근거리 배송이 활성화되면서 골목상권이 피해를 보기 때문에 규제가 필요하다는 주장이 정치권에서 제기되고 있어서다. 하지만 업계에서는 코로나19 확산기 온라인 플랫폼의 급성장 속 오프라인 업체들이 퀵커머스를 새로운 먹거리로 낙점, 이제 막 사업을 시작하고 투자를 단행한 상황에서 규제는 과도하다는 주장이 이어지고 있다.

27일 정치권 및 유통 업계에 따르면 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 다음 달 4일부터 열리는 국정감사에서 주무 부처인 산업통상자원부와 퀵커머스 산업 관련 규제를 논의할 예정이다. 이동주 더불어민주당 의원실 관계자는 “퀵커머스도 사실상 유통업이기 때문에 주무 부처에서 현황을 파악할 필요가 있는데 퀵커머스의 경우 관련 법안이 없어서 제대로 이뤄지지 않고 있다”며 “특히 다크스토어로 불리는 마이크로풀필먼트(MFC)는 제도적 관리를 위한 명확한 업태 규정이 필요하다”고 말했다.

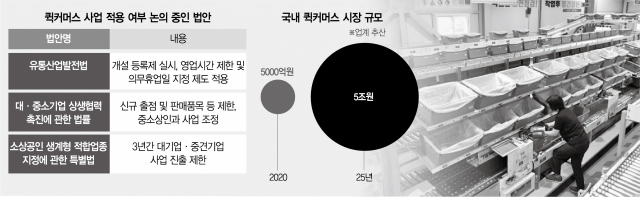

국회 입법조사처도 지난달 발간한 ‘2022 국정감사 이슈분석’ 보고서에서 유통산업발전법·상생협력법·생계형적합업종법 등에 따라 시행되고 있는 소상공인 보호 제도를 퀵커머스 업체에 적용할 수 있을지 검토할 필요가 있다고 밝혔다.

지역 소상공인들이 관련 규제의 필요성을 제기하는 데 드는 근거는 올해 상반기 나온 산업연구원의 연구용역 보고서다. 해당 보고서에 따르면 MFC가 입점한 지역 인근의 편의점, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 커피 전문점 매출은 각각 8.4%, 9.2%, 10.6% 줄어든 것으로 나타났다. 하지만 업계에서는 MFC의 존재가 인근 점포들의 매출 감소에 직접적인 영향을 줬다고 보기 어렵다고 주장했다. 특히 편의점의 경우에는 MFC보다 인접 점포의 꾸준한 출점이 매출 감소에 더 큰 영향을 줬다는 지적이다. 실제 편의점 업계에 따르면 2020년 전체 편의점 점포 수는 3만 9962개에서 2021년 4만 2277개로 증가했다. 업계 관계자는 “편의점은 대표적인 코로나19 수혜주로 전체 매출이 크게 증가한 유통 업태 중 하나”라며 “이 가운데 일부 점포들의 매출이 줄었다는 것은 인근 점포의 과도한 출점이 더 큰 영향을 미쳤다고 볼 수 있다”고 강조했다.

수익성 측면에서도 퀵커머스는 아직 규제 대상에 오르기에 이르다는 지적도 나온다. 대형 유통 업체들이 앞다퉈 관련 시장에 진출한 가운데 일부 업체들에서는 기대만큼 주문 수가 나오지 않아 서비스를 종료하고 있기 때문이다. 실제 롯데온은 롯데마트를 일종의 배송 물류센터로 활용해 주문 후 1~2시간 이내에 상품을 배송하는 퀵커머스 서비스를 운영 중인데 점포별로 해당 서비스를 잇달아 종료하고 있다. 이마트가 최근 론칭한 ‘쓱고우’도 강남권에서 수개월째 시범 운영만 할 뿐 서비스를 확장하지 못하고 있다. 오아시스마켓의 경우 메쉬코리아와 지난해 합작회사 ‘브이’를 설립하고 ‘브이마트’를 론칭하기로 했지만 10개월 가까이 서비스를 시작조차 못하고 있다. 선두 주자들도 서비스 지역을 확대하지 못하고 있다. 쿠팡이츠는 지난해 7월 ‘쿠팡이츠마트’를 시작했지만 1년이 훌쩍 지난 현재 서울 송파·강남·서초·강동·성동 일부 지역에서만 서비스를 운영하고 있다. 우아한형제들이 운영하는 ‘B마트’ 역시 적자를 이어가고 있다.

이 같은 상황에도 불구하고 대형 유통 업계들이 잇달아 퀵커머스 서비스에 진출하는 것은 온라인 플랫폼의 성장 속 오프라인 중심의 기존 유통 기업들의 미래 성장성에 중요한 카드라고 판단했기 때문이다. 업계에 따르면 국내 퀵커머스 시장 규모는 지난해 1조 2000억 원에서 2025년 5조 원을 넘어설 것으로 전망된다. GS리테일은 퀵커머스에 방점을 둔 모바일 애플리케이션 ‘우리동네GS’를 신규 론칭하고 이마트 에브리데이는 지난해 8월 선보인 퀵커머스 서비스 ‘스피드 e장보기’를 최근 전국 220개 점포로 확대 운영하기 시작했다.

지역 소상공인들과의 갈등 요소가 있기는 하지만 업계에서 이제 막 투자를 시작했고 서비스 자체가 초기이다 보니 정치권에서도 당장 규제를 마련하는 데는 다소 신중한 분위기다. 이 의원실 관계자는 “영업 제한 같은 규제를 당장 마련하기에는 아직 이르다”면서 “다만 허가제 차원의 논의는 필요하지 않을까 싶다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >