이른바 ‘존엄사법’으로 불리는 연명의료결정법 시행 1년 만에 본인이나 가족의 판단으로 연명의료를 중단한 환자가 3만5,000여명을 넘어섰다. 무의미한 연명의료 대신 존엄한 죽음을 맞이하겠다는 비중이 갈수록 늘고 있지만 조건과 절차가 까다로워 제도 개선이 시급하다는 지적이다.

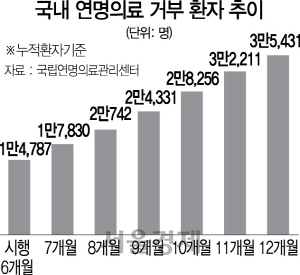

30일 국립연명의료관리센터에 따르면 지난해 2월 연명의료결정법 시행 이후 3만5,431명의 임종기 환자가 연명의료를 거부했다. 지난해 전체 사망자 28만5,534명 대비 12% 수준으로 남성이 2만1,291명, 여성이 1만4,140명이었다. 현재 연명의료에 포함되는 의료행위는 심폐소생술 시행, 인공호흡기 부착, 혈액 투석, 항암제 투여 등이다.

연명의료를 중단한 유형별로는 환자가 의식이 없는 상태에서 가족 전원이 합의한 사례가 1만2,731건으로 가장 많았다. 이어 가족 두 명 이상이 환자 의사를 확인한 경우(1만1,255건)와 임종 단계에 연명의료계획서를 작성한 경우(1만1,162건)이 뒤를 이었다. 환자 본인이 건강할 때 사전연명의료의향서를 작성한 사례는 283건에 불과했다.

연명의료에 대한 사회적 인식이 바뀌면서 불필요한 연명의료를 받지 않겠다고 미리 서약하는 사전연명의료의향서 등록자도 늘고 있다. 지난해 말 기준 10만명을 넘어섰고 매달 1만명 안팎이 새로 의향서를 작성하고 있다. 19세 이상이면 누구나 지정기관을 통해 등록할 수 있지만 실제 연명의료를 거부하려면 의료기관윤리위원회가 설치된 병원에서 의료진의 판단을 받아야 한다.

연명의료 대신 존엄한 죽음을 선택하겠다는 노인 역시 10명 중 9명에 달하는 것으로 나타났다. 앞서 보건사회연구원이 만 65세 노인 1만여명을 대상으로 실태조사를 실시한 결과 응답자의 91.8%는 무의미한 연명치료를 거부한다고 답했다. 최근 서울대병원과 국립암센터가 조사한 조사에서도 일반인의 46.2%는 사전연명의료의향서를 작성할 의향이 있다고 응답했다.

하지만 연명의료 거부를 선택하기까지 거쳐야 하는 절차가 복잡해 연명의료결정법의 취지를 가로막고 있다는 지적도 나온다. 현재 환자가 연명의료를 거부할 수 있는 방법은 크게 네 가지다. 환자의 의사 능력이 있는 경우에는 연명치료계획서를 제출하거나 사전연명의료의향서를 작성한 뒤 의사 1인의 확인서를 받으면 된다. 환자의 의식이 없다면 가족 2인이 연명치료 중단에 관한 환자의 의사를 진술하거나 환자 가족 전원이 합의함으로써 환자의 연명의료 중단을 결정할 수 있다.

허대석 서울대병원 종양내과 교수는 “심폐소생술과 인공호흡기 등은 임종기 환자의 생명과 직결된 의료행위인데 현재 제도에서는 연명의료를 거부하려면 가족관계증명서를 떼고 해외에 거주하는 손주의 서명까지 받아야 하는 상황”이라며 “연명의료에 국한해 가족의 범위를 1촌 이내의 직계로 좁히거나 미국처럼 법정대리인을 정하면 현장의 혼선을 줄이고 환자도 존엄한 죽음을 맞이할 수 있을 것”이라고 말했다.

/이지성기자 engine@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >