# 코스닥 시가총액 2위인 신라젠의 지난해 매출은 72억원이다. 전년보다 6억원 늘었지만 여전히 매년 500억원씩 영업손실을 기록하고 있다. 상장 1년여 만에 시가총액 7조원의 바이오 대표주로 올라섰지만 정작 출시한 제품은 없다. 글로벌 임상 3상을 진행 중인 간암 치료제 ‘펙사벡’이 가장 상용화에 근접한 신약이다. 그러나 임상시험의 제일 마지막 단계인 3상에서 실패할 확률도 절반에 육박해 누구도 성공을 장담하기는 이르다.

‘K바이오’를 둘러싼 거품론이 제기되면서 지금이라도 K바이오의 경쟁력을 냉철하게 평가하고 현주소를 되돌아봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. 바이오가 한국의 미래를 이끌 차세대 성장동력이라는 점에는 한 치의 의심도 없지만 바이오 사업에 발을 담그고 있다는 이유만으로 과대평가받는 행태는 국내 바이오 산업의 건전한 생태계와 발전을 가로막는 부메랑으로 돌아올 수밖에 없어서다. 일각에서는 최근 대두된 바이오 산업에 대한 우려는 기업의 옥석을 가릴 수 있는 성장통이 될 것이라는 분석도 나온다.

겉으로만 보면 K바이오의 위상은 예전과 확연히 다르다. 셀트리온의 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)가 유럽에서 사상 최초로 오리지널 의약품의 점유율을 넘어서는 쾌거를 거뒀고 삼성바이오로직스는 지난해 말 세계 최대 규모의 바이오의약품 생산공장을 준공했다. 메디톡스는 보툴리눔톡신의 세계적인 강자로 부상했고 메디포스트도 줄기세포 치료제 시장에서 독보적인 역량을 인정받고 있다.

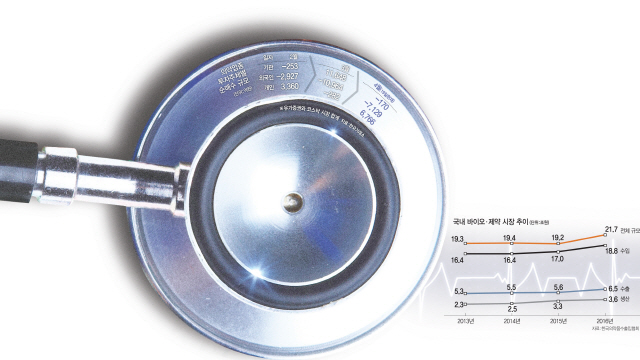

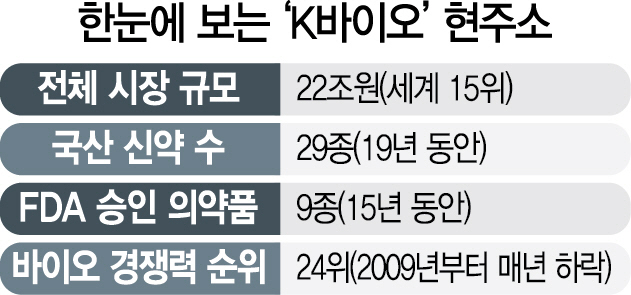

하지만 일부 기업을 제외하고 전체적인 K바이오의 경쟁력은 초라한 수준이다. 몇몇 기업들이 성과를 거두고 있는 것이 마치 국내 전체 바이오 기업의 경쟁력이 갑자기 높아진 것처럼 착시 효과를 내고 있다는 얘기다. 한국의약품수출입협회에 따르면 국내 바이오·제약산업 수출액은 지난 2012년 2조3,409억원에서 2016년 3조6,209억원으로 늘었다. 하지만 같은 기간 수입액도 5조8,525억원에서 6조5,404억원으로 증가했다. 수출액 못지않게 수입액이 느는 탓에 무역수지는 여전히 3조원대의 적자에서 벗어나지 못하고 있다.

세계 최대의 의약품 시장인 미국으로 눈을 돌리면 K바이오의 경쟁력은 더욱 확연히 드러난다. 지금까지 미국 식품의약국(FDA)의 허가를 받은 국산 의약품은 모두 10종에 불과하다. 2003년 LG화학의 항생제 ‘펙티브’를 시작으로 최근 휴온스의 국소마취제 ‘리도카인’이 FDA의 최종 관문을 통과했다. 하지만 대다수가 복제약이고 신약으로 기대를 모았던 제품도 후발주자에 밀려 별다른 성과를 거두지 못한 채 명맥만 유지하고 있다.

국산 신약의 글로벌 경쟁력도 갈 길이 멀다는 냉철한 분석이 많다. 1999년 SK케미칼이 국산 1호 신약 ‘선플라’를 출시한 후 지금껏 20개 회사가 29종의 국산 신약을 개발하는 데 성공했다. 하지만 국산 신약 9종은 생산이 중단됐고 그나마 생산실적이 있는 20종의 연평균 매출은 105억원(2016년 기준)에 그쳤다.

바이오벤처기업을 보더라도 글로벌 수준에 올라섰다고 보기는 아직 이르다. 국내 첫 바이오벤처로 불리는 바이오니아가 1992년 설립된 후 1,000여개가 넘는 바이오벤처가 탄생했지만 상장에 성공한 기업은 90여곳에 불과하다. 이 중 글로벌 시장에서 연매출 1,000억원 이상을 올리는 신약을 개발한 곳은 아직 한 곳도 없다.

미국 컨설팅 전문기업 푸가치컨실리엄은 최근 ‘2017년 바이오 신흥국 순위’에서 한국을 후발주자인 ‘추격그룹’으로 분류했다. 한국은 이란·대만 같은 국가보다 경쟁력이 떨어져 칠레·멕시코와 같은 그룹으로 묶였다. 미국 과학전문지 사이언티픽아메리칸이 선정하는 바이오 산업 경쟁력 순위에서도 한국은 매년 하락해 2016년 24위까지 떨어졌다.

하지만 일각에서는 최근 국내 바이오 업계에 불고 있는 거품론을 두고 K바이오가 한 단계 도약하기 위해 거쳐야 하는 과정이라는 분석도 나온다. 누구도 선뜻 나서지 못했던 전인미답의 영역에 도전장을 내밀었기에 자연스러운 시행착오의 과정이라는 얘기다. 증권사 리포트나 학회 보고서 하나에 바이오 기업의 주가가 급등락을 반복하는 것 역시 성장통의 하나로 봐야 한다는 얘기다.

국내 바이오 업계의 한 관계자는 “정작 바이오 분야에서 뚜렷한 실적이 없는데도 바이오 기업을 자처하는 이른바 ‘좀비 바이오 기업’이 갈수록 늘고 있다는 게 ‘K바이오’가 당면한 가장 큰 문제”라며 “결국 신약 개발을 통한 실적으로 글로벌 무대에서 경쟁력을 입증하는 것이 관건”이라고 말했다. /이지성기자 engine@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >