#상장 1년여 만에 코스닥 시가총액 3위의 대장주로 올라선 신라젠은 원래 부산대가 설립한 산학협력 벤처기업이었다. 신약 개발을 위해 설립됐지만 회사 규모가 영세해 글로벌 바이오기업의 임상시험용 시약을 대신 제작했다. 고객사 중에 면역항암제를 개발하던 미국 바이오벤처기업 제네릭스가 있었고 상용화 가능성을 엿본 신라젠은 제네릭스를 과감하게 인수했다. 제네렉스로부터 면역항암제 ‘펙사벡’을 확보한 신라젠은 오는 2020년 출시를 목표로 막바지 임상시험에 박차를 가하고 있다.

#코오롱생명과학이 지난해 출시한 국산 신약 29호 ‘인보사’는 세계 최초의 유전자 기반 퇴행성관절염 치료제다. 글로벌 제약사도 무수히 도전했다 고배를 마셨던 분야였지만 코오롱은 18년 만에 개발에 성공했다. 업계에서는 코오롱이 인보사를 한국이 아닌 미국에서 개발한 것이 ‘신의 한수’라고 평가한다. 임상시험이 길어지면서 자칫 개발이 수포로 돌아갈 수도 있었지만 미국 현지에서 우수한 인력을 꾸준히 확보하며 다양한 바이오기업과 협력한 것이 성공의 원동력이라는 것이다.

신약은 수많은 시행착오와 실패를 거쳐 탄생하지만 우연한 기회를 계기로 세상의 빛을 보기도 한다. 경쟁사가 연구 중이던 신약 후보물질을 도입해 상용화에 성공하거나 신약을 개발하던 벤처기업을 통째로 인수해 독자 개발에 나서는 경우가 대표적이다. 이 과정에 필수적으로 수반되는 것이 글로벌 네트워킹이다.

미국이 세계 최대 바이오 강국으로 자리잡은 배경에는 우수한 인력과 막대한 투자도 있지만 격식 없이 교류하는 네트워킹도 한몫 자리잡고 있다. 샌디에고·샌프란시스코·보스턴 등지에 있는 벤처기업들이 정기적으로 소통하고 협업하는 문화가 정착되면서 혁신을 이끄는 자양분이 되고 있다. 혼자가 아닌 여럿이 머리를 맞대야 성과를 극대화할 수 있는 바이오산업의 특성상 협업과 소통이 핵심 경쟁력이라는 얘기다.

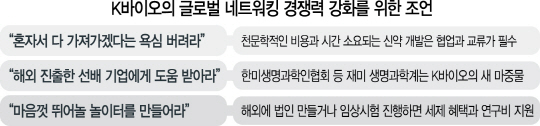

이 때문에 글로벌 무대에서 이제 갓 가시적인 성과를 거두고 있는 국내 바이오기업들이 한 단계 더 도약하려면 정부의 촘촘한 규제 개선과 함께 업계 스스로도 글로벌 네트워킹에 눈을 돌려야 한다는 지적이 나온다. 지리적 한계와 예산 부족으로 미국에 현지법인을 세우지는 못하더라도 정기적인 모임과 교류를 통해 시너지 효과를 창출하는 전략적 접근이 필요하다는 것이다. 전문가들은 재미 생명과학계와 연계한 K바이오 컨퍼런스를 개최한다거나 주요 글로벌 학회에 별도 부스를 마련해 지속적으로 네트워킹을 활성화하는 방안이 절실하다고 입을 모은다.

오윤석 한미생명과학인협회 회장은 “아무리 우수한 신약 후보물질을 찾았더라도 이를 제대로 알리지 못하면 천문학적인 시간과 비용을 혼자 감당해야 하는 만큼 어쩌면 신약 개발에 있어 기술보다 중요한 것이 인맥”이라며 “한국과 미국의 바이오기업인들이 수시로 교류하는 네트워킹 프로그램을 통해 시너지 효과를 창출해야 한다”고 말했다.

정부 차원의 바이오 수출 지원책을 마련해 한국 바이오기업이 글로벌 현지에 수월하게 뿌리내릴 수 있는 시스템을 구축해야 한다는 주장도 나온다. 바이오에 특화된 수출 프로그램을 마련하고 미국 현지에서 임상시험을 진행하는 기업에게는 연구개발비를 지원하는 식이다. 해외법인을 설립하는 기업에게는 파격적인 세제 혜택을 제공해 글로벌 진출을 앞당기는 것도 현실적인 지원책이다. 맹필재 바이오헬스케어협회장(충남대 교수)은 “국내 바이오벤처기업이 늘 고민하는 투자 유치와 해외 진출 같은 문제를 해결하는 가장 좋은 방법이 글로벌 네트워킹을 구축하는 것”이라며 “기업의 자생적인 노력과 의지도 중요하지만 정부도 기업들이 마음껏 글로벌 무대에서 소통하고 협업할 수 있는 생태계 조성에 관심을 기울여야 할 때”고 말했다. /이지성기자 engine@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >