국내 자산 110조원 규모의 BNK금융지주가 17일 회장 내정자 선임을 앞두고 낙하산 논란으로 극심한 내홍 위기에 몰렸다.

15일 금융권에 따르면 BNK금융 임원후보추천위원회는 17일 차기 지주 회장을 내정하고 계열사인 부산은행은 21일 행장후보추천위원회에서 차기 은행장을 선임할 예정이다. BNK금융 회장 후보는 김지완 전 하나금융 부회장과 박재경 BNK금융지주 회장대행, 정민주 BNK금융연구소 대표 3명으로 이 가운데 김 전 부회장과 박 회장대행의 2파전으로 굳어지고 있다.

김지완·박재경 2파전으로 압축

노조 ‘낙하산 인사’에 격렬 반대

누가 돼도 갈등 봉합 시간 걸려

하지만 김 전 부회장에 대한 낙하산 논란이 증폭되면서 조직 내부가 내홍에 휩싸이고 있다. 김 전 부회장은 최연소로 증권사 사장을 지낼 만큼 증권 업계에서는 신화적인 인물로 통한다. 부국증권·현대증권과 하나대투증권 대표를 거쳐 하나금융지주 부회장까지 역임했다. 하지만 은행업과는 업무 연관성이 떨어져 후보 선정 배경을 두고 뒷말이 무성한 상황이다. 일부에서는 김 전 회장이 고(故) 노무현 전 대통령과 부산상고 동기인데다 참여정부 당시 여권 핵심 인사들과 친분을 이어왔다는 점에서 자연스레 낙하산 논란이 확산되고 있다. 그의 나이도 논란이다. 국내 4대 금융지주의 경우 회장 후보의 나이를 70세로 제한해놓은 점을 감안하면 올해 72세인 김 전 회장은 상대적으로 ‘고령’에 속해서다.

이 때문에 BNK금융 노조는 지난 7일부터 김 전 회장을 낙하산 인사로 지목하며 무기한 천막농성에 돌입하는 등 강하게 반발감을 드러내고 있다. 노조 관계자는 “젊고 역동적인 BNK금융에 금융권 최고령 지주 회장은 어울리지 않는다”며 “신한·KB금융 등 4대 금융지주 모두 회장 연령을 최고 70세로 제한하고 있는 것과 완전히 대비된다”며 사실상 김 전 부회장 선임을 반대했다.

노조가 김 전 부회장에 대해 외부 낙하산 인사로 규정하면서 17일 임추위에서 내외부 인사를 놓고 격론이 벌어질 가능성도 점쳐진다. 김 전 부회장이 돼도 조직 내부 갈등을 봉합하는 데는 굉장한 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 나오는 이유다. 내부 인사인 박재경 대행은 4월 성세환 회장의 구속으로 BNK금융 비상경영위원회가 꾸려진 후 회장 직무대행을 맡아 조직을 이끌면서 차기 회장 후보로 유력하게 거론돼왔다. 정민주 BNK금융연구소 대표는 한국은행과 금융감독원을 거쳐 2010년 부산은행에 입행, 부산은행 상임감사와 BNK금융지주 부사장 등을 거쳐 마지막까지 남았지만 존재감이 떨어진다는 약점이 있다.

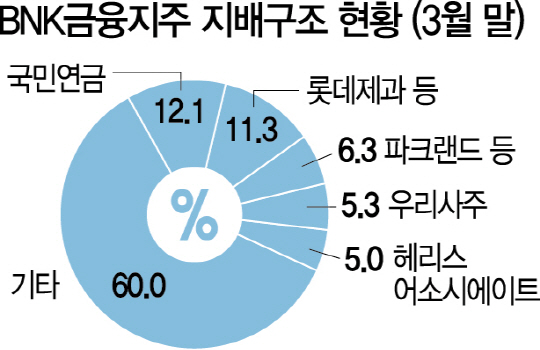

BNK금융지주는 2012년 이장호 전 회장의 갑작스러운 퇴진 당시에도 낙하산 논란에 휩싸인 데 이어 이번에 또다시 같은 일이 반복되면서 취약한 지배구조를 개선해야 하는 것 아니냐는 지적도 나온다. BNK금융은 1·2대 주주가 국민연금과 롯데그룹이지만 이들은 지분만 가지고 있을 뿐 경영에는 참여하지 않고 있다. 특히 국민연금은 기존에도 BNK금융 경영에 직접 참여하지 않았지만 최순실 사태 이후 운신의 폭이 더욱 좁아진 상태다. 롯데그룹 역시 BNK금융의 부산 해운대 엘시티 특혜 대출 논란에 휩싸이면서 더욱 몸을 사리는 분위기다. 이봉철 롯데쇼핑 경영혁신실 부사장이 등기 임원으로 이사회에서 등재는 돼 있으나 활동은 거의 하지 않고 있다. 주요 주주가 운신의 폭이 좁아지면서 BNK금융 지배구조는 사실상 무주공산인 상황이다. 국내 5대 금융지주라는 그럴듯한 외형은 갖췄지만 취약한 지배구조 때문에 후임 회장 선임 때마다 논란이 되풀이되고 있다.

BNK금융은 새 정부 출범 이후 금융공기관과 금융지주를 통틀어 첫 최고경영자(CEO) 인선이라는 점 때문에 정부의 인사 방향을 읽을 수 있는 바로미터라는 점에서 금융권의 관심도 집중되고 있다. /김보리기자 boris@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >