문재인 정부의 에너지정책이 신재생에너지 시설 건립을 반대하는 이른바 ‘그린포비아’를 증폭시킬 수 있다는 우려가 나오는 이유도 이 때문이다. 신재생에너지는 원전과 석탄·화력발전에 비해 막대한 규모의 땅이 필요한 만큼 광범위한 주민 갈등을 촉발시킬 수 있다.

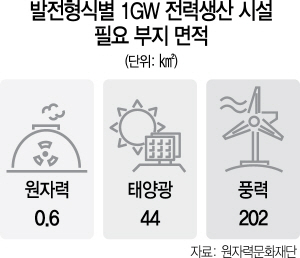

그렇다면 얼마의 땅이 추가로 필요할까. 20일 원자력문화재단에 따르면 1,000㎿ 발전 설비 용량에 필요한 부지면적은 풍력발전(202㎢)이 원자력의 336배, 태양광(44㎢)은 73배에 달한다.

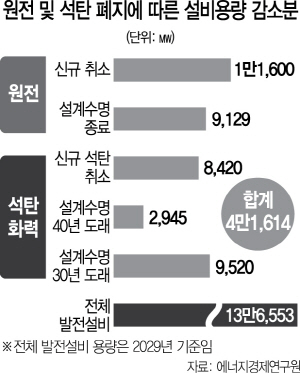

우선 신규 원전 계획 백지화와 설계수명이 종료되는 원전의 폐로, 그리고 석탄·화력발전의 감축으로 줄어드는 발전 설비용량은 4만1,614㎿에 달한다. 단순계산하면 태양광 발전으로 원전과 석탄·화력발전 감소분을 채울 경우 1,831㎢의 부지가 필요하다. 여의도 면적(2.9㎢)의 630배, 서울 면적(605㎢)의 세배에 달하는 땅이 필요하다는 계산이 나온다.

육상풍력 발전시설로 채울 경우 필요한 부지는 더 늘어난다. 풍력 발전시설로 원전·석탄·화력발전을 대체할 경우 8,406㎢의 부지가 필요하다. 이는 전라북도(8,061㎢) 전체 부지 면적을 웃도는 규모다.

지자체의 관련 규제도 넘어야 할 산이다. 주민 반대가 거세지면서 지자체의 발전 인허가 조례도 강화되는 추세다. 전북 고창군 폐염전 부지 990㎢에 58㎿ 규모의 태양광발전단지를 조성하려던 한 민간업체는 최종 허가에서 불허 결정을 내린 전북도와 소송전을 벌이고 있다. 개발행위 허가 운영지침에 태양광발전 기준을 별도로 마련한 지자체는 전남 9개 시·군, 충북 2개 시·군, 충남 6개 시·군 등 총 20여곳에 이르는 것으로 알려진다.

정부가 집중하겠다는 해상풍력도 어민 반발 등으로 사업 추진이 쉽지 않다. 대표적인 예가 2,500㎿로 규모로 조성되는 서남해 해상풍력단지다. 이 사업은 지역 주민과의 어업권 및 피해 보상, 지자체와의 인허가 갈등 등으로 7년간 사업이 표류했다. 조만간 착공식이 열리지만 갈등의 불씨도 여전하다. 부산 기장과 해운대 앞바다에 추진되는 540㎿급 ‘해기해상풍력’ 사업은 지난 1월 기장 군의회가 사업 추진 반대안을 의결했다. 제주 대정읍 해역에 100㎿급 해상풍력단지를 세우는 사업도 지역 환경단체 등의 반발로 진통을 겪고 있다.

익명을 요구한 한 국책연구원의 전문가는 “신재생에너지라고 주민 갈등이 없는 게 아닌데 태양광이나 풍력발전 설비 등을 계획대로 급격하게 늘리는 게 쉽지는 않을 것”이라며 “정책을 구체화하는 과정에서 속도 등을 조정하지 않으면 큰 부작용이 발생할 수 있다”고 말했다./세종=김상훈기자 ksh25th@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >