소비자들이 대형마트 점포를 찾아 자유롭게 물건을 고른다. 카트에 잔뜩 물품을 담은 소비자는 계산대를 거치지 않고 마트를 빠져나간다. 소비자가 쇼핑을 하는 사이 카트에 쌓인 물건을 자동으로 파악해 계산까지 끝난 것이다. 업체로서는 계산 인력을 둘 필요가 없고 소비자들은 계산을 위해 구입한 물품을 꺼냈다가 넣는 불편함이 사라져 ‘윈윈’인 혁신 유통의 현장인 셈이다. 아마존이 미국 시애틀에서 시범운영 중인 대형마트 ‘아마존고(Amazon Go)’로 사용자 중심의 마트를 구현하기 위해 컴퓨터 시각화와 인식 센서, 딥러닝(기계학습 기술) 등 인공지능(AI) 기술을 적용했다.

깊어지는 내수침체와 대내외적인 기술환경 변화에 발맞춰 유통산업이 새로운 플랫폼으로 탈바꿈해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 불황을 뚫기 위한 사용자 중심으로의 유통가 전반의 혁신은 물론 4차 산업혁명이 초래할 미래의 변화를 반영하는 신기술 적용 없이는 온오프라인을 막론하고 미래를 담보하기 어렵다는 평가다.

온라인서점에서 출발해 미국을 대표하는 종합 유통업체로 성장한 아마존의 행보는 이 같은 변화상을 십분 보여준다. 아마존은 삶의 가치를 더하는 ‘새로운 필요’를 창출하고 각종 기술혁신을 일구며 유통가의 핵으로 떠올랐다. 계산대 없는 대형마트와 드론을 활용한 문앞 배송 등은 물론 홈 자동화 허브 기기인 ‘에코와 에코에 내장된 음성 기반 디지털 개인비서 ‘알렉사’ 등을 선보이며 굴지의 정보통신기술(ICT) 기업 이상으로 주목받고 있다.

전문가들은 4차 산업혁명이 진행되면 인간의 라이프스타일과 관련된 소비 관련 전 산업이 결국 유통으로 모이는 미래상이 실현될 수 있다고 말한다. 안승호 숭실대 경영대학원장은 “굴뚝산업의 대변혁을 초래한 산업혁명처럼 4차 산업혁명은 인간의 라이프스타일과 관련된 전 소비산업을 유통으로 모이게 하는 혁신을 만들 것”이라며 “기존 유통의 틀을 허물고 기업이 소비자의 일상과 깊숙이 공유하는 변화에 나서야 유통의 미래를 논할 수 있다”고 말했다.

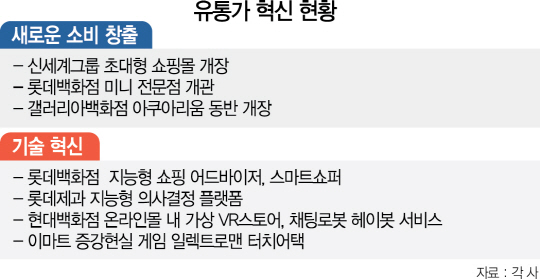

우리 기업들도 이를 반영한 다양한 변화에 나서고 있다. 최악의 불황에 따른 타개책으로 유통 플랫폼을 바꿔 신규 소비를 창출하고 내수 활성화와 일자리 창출에 기여하겠다는 취지다.

신세계그룹은 스파와 체험형 초대형 전문점 등을 갖춘 초대형 복합쇼핑몰 스타필드를 열고 고객의 라이프스타일을 반영해 체류시간을 늘린다는 목표를 실현해가고 있다. 갤러리아백화점도 오는 2019년 문을 여는 경기도 수원 광교점부터 그룹 아쿠아리움인 아쿠아플라넷을 설치할 방침이다. 롯데백화점은 백화점을 외면하는 20~30대 소비자들을 공략하기 위해 이들이 즐겨 찾는 홍대거리와 이대·가로수길 등에 패션 등으로 특화된 미니 전문점을 열었다. 업계 관계자는 “유통이 레저와 결합하고 빅데이터에 기반을 둔 특화 전문점을 선보이는 것 등은 ‘질적 소비’로 새로운 필요를 창출하고자 하는 현상”이라며 “기업이 고객 각자의 니즈 및 라이프스타일에 개입하고 공유한다는 점에서 사용자 중심으로의 변화를 일컫는 4차 산업혁명의 핵심과도 연결된다”고 설명했다.

빅데이터·사물인터넷(IoT)·인공지능(AI)·가상현실(VR)·딥러닝 등으로 대변되는 4차 산업혁명에 따른 기술혁신도 국내 유통가 전반에서 확산되고 있다.

신동빈 롯데그룹 회장은 신년사에서 4차 산업혁명의 새로운 영역을 개척하고 미래 성장을 준비하자고 강조했다. 지난 13일부터 롯데는 IBM과 손잡고 롯데백화점 고객들이 AI와 채팅을 하며 맞춤형 쇼핑 제안을 받는 ‘지능형 쇼핑 어드바이저’ 서비스와 롯데제과 등 식품 업체들이 신제품을 출시할 때 시행착오를 줄일 수 있는 빅데이터 기반의 ‘지능형 의사결정 플랫폼’ 서비스를 도입했다. 앞서 롯데백화점 분당점은 장바구니 없이 스캐너로 물건을 선택하면 집까지 자동으로 배송해주는 ‘스마트쇼퍼’ 서비스도 선보였다. 현대백화점은 온라인몰 더현대닷컴에 실제 매장을 360도로 회전해 살펴보고 구매할 수 있는 VR 스토어를 여는 한편 빅데이터에 기초해 채팅형으로 정보를 제공하는 ‘헤이봇’ 서비스를 운영하고 있다. 신세계그룹 이마트는 증강현실(AR) 게임 ‘일렉트로맨 터치어택’을 선보여 눈길을 끌었다.

하지만 유통가의 이 같은 혁신이 글로벌 표준으로 자리매김하기 위해서는 정부 차원의 종합대책 등이 필요하다는 게 업계의 중론이다. 실제 앞서 바코드를 대신할 것이라는 전망 하에 등장했던 ‘전자태그(RFID·극소형 칩에 저장된 정보를 무선 데이터로 송신하는 장치)’ 기술은 비싼 가격으로 업계 내 보편화에 못 미쳤다. 초대형 온라인 유통기업이 없는 국내 유통시장에서는 아마존 같은 막대한 기술투자도 쉽지 않은 상태다. 디지털 강국답게 ICT, 유통 등 각 산업 간 연결고리를 확보해 새로운 미래 시장을 창출하는 작업을 업계와 정부·전문가 등이 함께 진행해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.

익명을 요구한 한 업계 관계자는 “4차 산업혁명의 훼방꾼처럼 인식된 정부가 먼저 변하고 각 기업의 혁신적 진화가 맞물려야 글로벌 표준이 될 유통 플랫폼이 국내에서 나올 수 있을 것”이라고 말했다. /김희원기자 heewk@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >