|

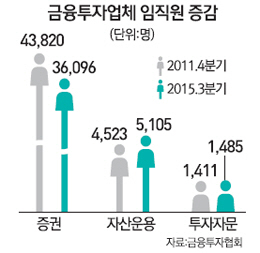

최근 4년간 증시가 박스권에 갇히면서 8,000명에 달하는 '증권맨'들이 직장을 떠난 것으로 나타났다.

반면 저금리로 자산운용에 대한 관심은 더욱 커지면서 자산운용사나 투자자문사의 임직원들은 오히려 늘었다.

6일 금융투자협회에 따르면 지난해 9월 말 국내 증권사 임직원은 3만6,096명으로 집계됐다. 국내 증권사 임직원 수가 가장 많았던 지난 2011년 말 4만4,060명과 비교하면 7,964명이나 줄었다.

반면 자산운용사와 투자자문사 임직원은 크게 늘었다. 2011년 말 4,658명이던 자산운용사 임직원 수는 5,105명으로 447명 증가했고 투자자문사는 1,485명으로 4년 전보다 61명 늘었다.

지난해까지 증시가 박스권을 맴돌며 침체에서 벗어나지 못한데다 정보기술의 발달과 증권사 간 인수합병 등으로 구조조정이 활발했기 때문으로 풀이된다. 반면 자산운용사와 투자자문사는 증시침체를 겪으면서 간접투자 등 자산관리(WM)에 대한 중요성이 더욱 커지며 인력이 오히려 늘었다는 분석이다. 실제 자산운용사들의 지난해 3·4분기 순이익은 총 1,549억원으로 2009년 2·4분기 1,731억원 이후 6년 만에 최대치를 기록했다.

이형기 금융투자협회 조사연구실 박사는 "증권영업 인력과 지점이 줄어드는 것은 미국과 유럽·일본 등의 선진국에서 이미 나타났던 모습"이라며 "2008년 세계 금융위기 이후 인터넷의 발달과 영업비용 축소 움직임, 저금리·고령화 등의 다양한 요인에 따른 것"이라고 분석했다. /박성호기자 junpark@sed.co.kr

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >