|

예금보험공사가 조세피난처인 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니(서류만으로 존재하는 유령회사)를 설립한 것을 두고 공방이 뜨겁다. 뉴스타파는 "부정적 거래에 사용됐을 가능성이 있다"고 주장한 반면 예보는 "공적자금 회수를 위한 조치였으며 탈세와는 상관이 없다"고 해명했다.

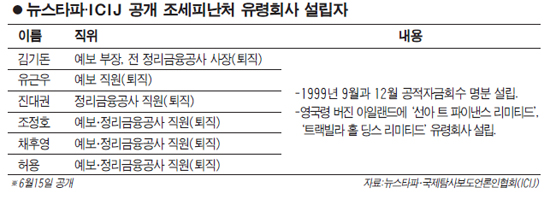

뉴스타파는 예금보험공사와 산하 정리금융공사 출신 임직원 6명이 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 확인됐다고 15일 밝혔다. 이들은 외환위기가 한창이던 1999년 9월과 12월에 두 개의 페이퍼컴퍼니를 설립한 것으로 나타났다.

예보는 부실 금융기관으로 퇴출된 삼양종금의 해외 자산을 회수하기 위한 방편으로 내부 절차에 따라 적법하게 페이퍼컴퍼니를 설립했다고 주장했다. 예보 측은 자료를 통해 "1999년6월 예보는 삼양종금의 5,400만 달러 규모의 역외펀드를 발견했다"며 "신속하게 대응하지 않으면 펀드 자산의 대부분이 은닉·멸실될 위험이 있어서 효율적인 자산 회수를 위해 담당 직원 명의로 2개의 페이퍼컴퍼니를 설립했던 것"이라고 설명했다. 이어 "파산관재인으로부터 자산회수위임장을 공사 회수 추진반 반장 개인 앞으로 발급 받아 현지 법인을 설립했다"고 말했다. 예보는 준거법인 예금자보호법상 정리금융기관 이외의 자회사 설립이 불가함에 따라 자산회수 담당자 개인 명의로 설립할 수 밖에 없었다는 것이다. 예보는 "이들 회사를 통해 그 동안 총 2,200만 달러를 회수할 수 있었다"고 강조했다.

뉴스타파는 그러나 "예보 이름이 아닌 직원 개인 명의로 페이퍼컴퍼니를 만든 점이 문제"라며 "아무리 외환위기 시기지만 순수하게 공적자금 회수가 목적이었다면 오히려 예보 이름으로 페이퍼컴퍼니를 만드는 게 정석"이라고 지적했다. 특히 "수천만 달러의 금융자산이 개인 명의의 페이퍼컴퍼니, 그리고 이와 연결된 해외계좌로 오갔다면 그 과정에서 금융사고가 일어났을 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다. 뉴스타파는 예보가 페이퍼컴퍼니 운영과 관련된 내역을 관리 감독 기관인 금융위원회는 물론 국회에도 제대로 보고하지 않았다는 점도 지적했다.

금감원은 이에 대해 "신고를 했다면 문제가 없을 것으로 본다"며 "다만 신고를 안 했다면 예보 직원이라고 (조사 여부가)달라질 것은 없다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >