|

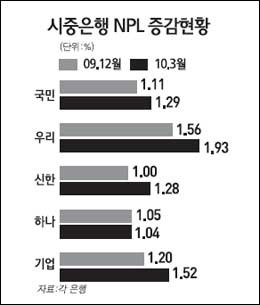

은행들이 부실채권(NPL) 정리에 온 힘을 쏟고 있다. 부도 또는 워크아웃(기업개선작업) 등을 코앞에 둔 한계기업이 늘고 있는 반면 은행들의 NPL 상각 및 매각 규모는 오히려 줄고 있어서다. 특히 지난 3월 실적을 기준으로 기업 신용재평가가 진행되면서 한계기업들이 속출할 것으로 보여 NPL비율의 상승은 불가피한 상황이다. 2일 금융계에 따르면 주요 5개 시중은행의 NPL비율은 1·4분기(3월 말) 현재 평균 1.41%로 전 분기 대비 0.23%포인트 상승했다. 은행별로는 우리은행이 1.93%로 지난해 말(1.56%)보다 0.37%포인트 올랐다. 국민은행 1.29%, 신한은행 1.28%, 기업은행 1.52%로 각각 0.18%포인트, 0.28%포인트, 0.32%포인트 상승했다. 반면 하나은행은 1.04%로 오히려 0.01%포인트 하락했다. 이처럼 은행들의 NPL비율이 지난해 말보다 오른 것은 금호아시아나그룹과 일부 조선·건설사의 워크아웃 추진 등으로 기업여신부실채권비율이 상승했고 부동산 경기침체 지속으로 가계여신 및 주택담보대출 NPL비율도 오르고 있기 때문으로 분석된다. 더욱이 은행들이 지난해 말 NPL비율을 맞추기 위해 이용했던 이자후취제와 대출 돌려 막기 등의 폐해가 기업들의 추가 부실 등으로 다시금 나타나고 있는 것도 비율 상승을 부채질하는 요인으로 지적되고 있다. 시중은행의 한 관계자는 "지난해 금융 당국이 제시한 NPL비율 1%대 유지를 위해 노력하고 있다"며 "아직까지는 NPL비율이 낮은 수준을 유지하고 있지만 지속적으로 상승할 가능성도 있어 현재 진행되는 기업신용평가 작업을 통해 부실 가능성이 있는 기업에 대해서는 선제적으로 대응할 계획"이라고 말했다. 금융감독 당국도 지속적인 모니터링을 통해 은행들의 신용리스크 관리 강화와 NPL 정리를 유도해나갈 계획이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >