|

죽기에 적당한 나이란 없다. 모든 죽음은 안타깝고 우리는 '죽음'앞에서 동등하며 '죽음'을 생각할 때 진정으로 겸손해질 수 있다. 그럼에도 죽음은 여전히 두렵고 슬프다. 더군다나 가장 사랑하는 가족을. 그것도 아직은 '젊다'고 말할 수 있는 가족을 잃는 과정을 견뎌내는 일은 아프고아프다. 그럼에도 우리는 그 과정 속에서 밥을 먹고 잠을 자고 사랑을 하고 웃기도 한다. 죽음을 겪어낸 후에도 그런 일상은 반복된다. 생각하면 어이없지만 그래서 삶이 이어지는 것이다. '애정의 조건'(1983년작)은 그런 우리의 인생을 참 촘촘하게 보여준다.

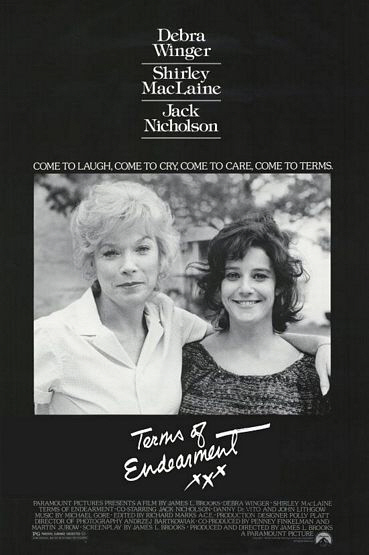

오로라(셜리 멕클레인)는 혼자 된 후 딸 엠마(데보라 윙거)과 함께 산다. 이 세상의 모든 모녀들이 그렇듯 가장 사랑하는 두 여자는 또 가장 서로에게 상처를 주며 티격태격 살아간다. 엠마는 엄마가 극력 반대하는 결혼을 한 후 멀리 떠나 가정을 이루지만 행복하게 살아가지 못한다. 엠마는 결국 암에 걸리고 사랑하는 아이 셋과 가족들을 남기고 젊은 나이에 세상을 떠난다. 자식 셋은 엄마, 오로라에게 맡겨달라는 유언을 남기고...자식이 먼저 세상을 떠나는 슬픔을 나는 상상할수도 없다. 남의 일, 뉴스에서 보는 사건, 영화에서조차 심장이 벌렁 거리고 눈물이 나서 볼 수가 없다. 32년전, 이 영화를 처음 봤을 때도 엠마가 어린 자식 셋과 마지막 대화를 하는 장면부터는 통곡에 가깝게 눈물이 흘렀다. 하지만, 정작, 오로라는 이 모든 과정을 의연하게 견뎌낸다. 그때만해도 딸과 연애 이야기를 서슴없이 나누고, 자식의 죽음에도 감정의 큰 기복을 보이지 않는 오로라를 보며 서양인들은 원래 저런가? 낯설기도 했었다. 그러나 엠마의 시선으로 영화를 봤던 철없는 여대생은 눈깜짝할 사이에 중년이 되었다. 이제는 오로라의 감정을 거의 이해한다. 눈에 뻔히 보이는 어려운 길을 가려하고, 최선을 다했으나 불평만 쏟아내는 자식을 바라보는 엄마의 마음...그 자식이 남긴 어린 손주들을 보듬어야하는 오로라에겐 통곡보다 더 깊은 슬픔이 있었을거라는 것도 이젠 안다. 비이성적인 희생을 유일하게, 기꺼이 하게 되는 부모-자식..더나아가 '가족'이라는 관계 속에서 이렇게 우리는 위치가 달라지며 상대방의 입장을 이해하게 되나보다. 우리 엄마는 나를 키우면서 얼마나 서운하고 억울했을까, 이제 내가 겪으며 회한이 밀려온다. 부모, 자식간 뿐 아닐것이다. 최초의 경쟁자이자 최초의 동지인 형제애도 마찬가지다. 특히, 가난을 함께 겪어낸 형제애는 남다르다. 이 영화는 영원히 함께 할 것 같았던, 때로는 족쇄같고 벗어나고 싶었던 부모, 형제의 인연이 생각보다 일찍 끝나버릴 수 있다는 걸 경고하는 것같다. 그러니 더 늦기 전에 가까이 가까이 더 다가가라고 오로라의 목소리를 통해 우리에게 말해준다. 이 영화에 쏟아진 수많은 상(賞)과 평단의 찬사는 결국 '가족'이라는 이름으로 인간이 이뤄낸 '사랑'에 대한 경외가 아닐까 싶다.

조휴정 KBS PD (KBS1라디오 '빅데이터로 보는 세상' 연출)

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >