|

한국의 근로자 1인당 노동생산성은 3년 연속 세계 평균을 밑도는 것으로 나타났다.

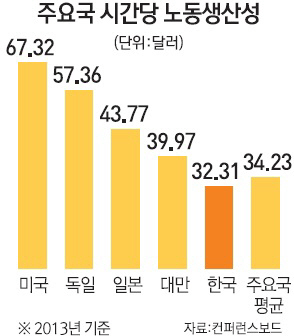

14일(현지시간) 미국의 싱크탱크인 컨퍼런스보드가 발표한 '2014 생산성 보고서'에 따르면 지난해 기준 한국의 시간당 노동생산성은 32.31달러로 미국(67.32달러), 독일(57.36달러) 일본(43.77달러) 등에 크게 뒤진 32위를 기록했다.

또 이 같은 생산성은 심지어 슬로바키아(33.44달러) 등 일부 동유럽 국가보다도 못한 것으로 드러났다. 주요 61개국 평균 시간당 노동생산성은 34.23달러였다.

지난해 기준 한국의 노동생산성 증가율은 전년 대비 1.73%로 나타나 세계 평균을 간신히 맞췄다. 이는 2012년(0.2%)보다는 반등한 수준이지만 최근 3년간 평균 생산성 향상률은 2% 미만에 머물러 주요 경쟁국을 따라잡지 못하는 실정이다.

한편 파이낸셜타임스(FT)는 이날 보고서를 인용해 전세계적으로 노동생산성 증가세가 둔화되고 있다며 이는 글로벌 경기에 새로운 리스크로 작용하고 있다고 보도했다. 보고서에 따르면 지난해 전세계 노동생산성은 전년 대비 1.7% 증가해 2012년(1.8%), 2011년(2.6%)에 이어 3년 연속 둔화추세를 보였다. 한국 역시 1.7% 증가율을 기록했다.

자본을 더한 총요소 생산성(TEP)의 세계 평균 증가율은 0.1%로 2004년 이후 지속적인 하향세를 기록하고 있다. FT는 "생산성 정체는 시민들의 삶의 질을 높이려는 부유국가나 이들을 따라잡으려는 개발도상국 모두에 찬물을 끼얹을 것"으로 우려했다.

생산성 둔화의 원인에 대해 컨퍼런스보드는 "최근 몇 년간 전세계적으로 수요가 부진하면서 생산성도 정체국면을 맞이했다"면서 "(불황으로 인한) 시장 경직과 지지부진한 기술혁신 때문일 수 있다"고 분석했다.

특히 이 같은 판단은 '장기침체(secular stagnation)'를 두고 벌어지는 논쟁을 반영하고 있다는 게 FT의 지적이다. 래리 서머스 전 미 재무장관 등은 침체의 원인을 수요 측면에 맞춰 유효수요를 되살리기 위해 추가 경기부양이 필요하다고 주장한다.

반면 로버트 고든 노스웨스턴대 교수 등은 현대 기술 발달의 제한적 효과를 거론하며 미국 등 선진국이 '근본적 성장의 한계'에 직면했다고 지적하고 있다. 일각에선 선진국의 공격적 양적완화가 연구개발(R&D)과 같은 장기 투자로 이어지기보다는 투기성 단기 투자를 유도하며 생산성의 발목을 잡고 있다는 비판도 나온다.

컨퍼런스보드는 "올해는 선진국 경제의 회복으로 글로벌 노동생산성 증가율이 2.3%를 찍으며 완만한 오름세로 돌아서겠지만 장기적으로 2000년대 초반과 같은 고공행진을 기대하긴 어렵다"면서 "당시 연 5~7%의 생산성 향상을 기록했던 신흥국 역시 3.6%에 머무를 것"이라고 내다봤다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >