|

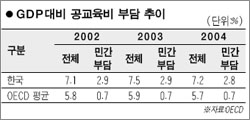

참여정부가 집권기간 내내 평준화 정책을 밀어붙였지만 국민들의 사교육비 부담은 갈수록 커지고 있다. 지난해 3ㆍ4분기 기준, 도시 거주 가구의 사교육비는 월평균 15만원을 돌파해 사상 최고 수준을 기록했다. 4년 전인 지난 2003년에 비하면 33%나 늘어난 규모다. 공교육비 부담도 상대적으로 높다. 지난 2007년 경제협력개발기구(OECD) 교육지표에 따르면 국내총생산(GDP) 대비 공교육비 비중은 7.2%, 민간 부담 비중은 GDP의 2.8%로 나타났다. 민간이 GDP의 0.7%만을 공교육비로 부담하는 OECD 평균보다 훨씬 높은 수준이다. 고등교육비 부담도 만만치 않다. OECD는 우리나라 4년제 사립대학의 수업료가 미국 구매력 기준으로 7,400달러를 기록, OECD 5위라고 공표했다. 이명박 대통령 당선인조차 국내 대학등록금이 ‘연간 1,000만원 시대’를 맞이했다고 지적하기도 했다. 이처럼 비싼 교육비 부담이 소득 수준에 따른 교육 양극화를 점차 가중시키고 있다. 공교육이 망가진 상황에서 대학교육 기회는 엄청난 사교육비를 감당할 수 있는 부유층 몫으로 돌아가고 사교육 경쟁에서 낙오되는 저소득층 자녀는 능력 제고의 기회를 누리지 못하고 빈곤을 대물림하는 구조가 굳어지고 있다. 한국개발연구원(KDI)은 “가계 소득 배경에 따라 교육기회 격차가 확대될 경우 경제의 효율성과 역동성, 사회적 안정성이 심각하게 잠식될 위험이 있다”고 경고했다. 개인의 잠재적 능력에 맞는 학습기회가 주어지지 않음으로써 우리나라 인적자원 활용의 효율성이 떨어지고 경제 전체의 혁신 기반도 약화된다는 것이다. 현재 실행되는 장학금 제도나 교육재정지원 역시 잠재 능력이 있는 저소득층 인재보다는 지원할 필요가 없는 부유층으로 상당 부분 흘러들어가고 있다. KDI에 따르면 국내 저소득층에 대한 학자금 지원은 GDP 대비 0.08%로 OECD 평균인 0.38%를 크게 밑도는 수준이다. 게다가 정부의 대학지원은 상대적으로 문턱이 높은 국립대학에 집중돼 있어 미래의 기대소득이 높은 고소득층 자녀들의 학비부담을 덜어주고 있다고 지적했다. 차기 정부에서 이 같은 교육 양극화가 어느 정도 해소될 수 있을지는 미지수다. 하지만 이 당선인은 “가난의 대물림을 교육으로 끊겠다”며 공교육 개혁과 사교육비 부담 절감, 저소득층에 대한 교육지원 확대 의지를 거듭 밝혀 기대를 모으고 있다. 이 당선인은 맞춤형 장학제도와 저소득층 지원 확대 등의 내용을 담은 ▦고교 다양화 300 프로젝트 ▦영어 공교육 완성 프로젝트 ▦3단계 대입자율화 ▦기초학력, 바른 인성 책임교육제 ▦맞춤형 학교지원 시스템 등 5대 실천 프로젝트를 통해 사교육비 부담을 반감한다는 방침이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >