|

|

정부가 매년 나라 살림을 짤 때 열 번 찍어 간신히 두 번 정도 맞춰온 지표가 있다. 환율이다. 경제의 수출ㆍ수입 의존도가 높은 탓에 원화 가치의 등락이 국가재정에 미치는 영향이 지대한데도 정부가 매년 예산안을 짤 때 전제조건으로 삼는 기준환율은 번번이 틀렸던 것으로 분석됐다. 심하게 표현하면 주먹구구라 해도 과언이 아니다.

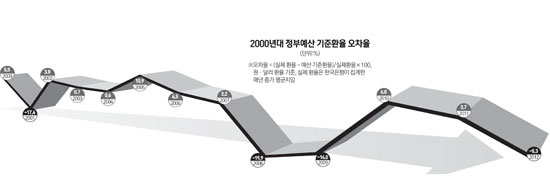

서울경제신문은 7일 지난 2000년대 들어 정부가 예산안으로 책정한 원ㆍ달러 기준환율과 각 연도별 실제 환율 평균치(종가 기준 한국은행 통계)를 비교해본 결과 지난해까지 모두 열세 번의 예산안 중 기준환율이 ±3% 미만의 오차율을 기록한 사례는 단 세 차례(2003ㆍ2004ㆍ2007년도 예산안)에 그쳤다.

열세 번 중 세 번이면 23.1%의 확률. 열 번을 예측해 두 번 정도만 근사치로 맞추고 여덟 번은 틀렸다는 얘기다.

이 같은 현상은 경제위기를 겪을 때 특히 심해 2008년도 예산안은 무려 -19.9%의 오차율을 기록했다. 2009년도(-16.0)와 2005년도(+10.9%), 2001년도(-17.4%)에도 오차율이 두자릿수에 이르렀다.

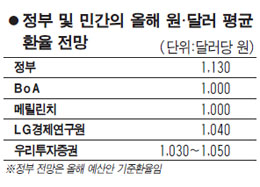

정부와 국회는 올해 예산안의 기준환율도 달러당 1,130원으로 높게 잡아 처리했다. 다시 한 번 대폭의 오차를 기록할 수 있다는 우려가 높다. 현재 국내외 주요 기관들은 대체로 올해 평균환율을 달러당 1,030~1,050원선으로 잡고 있다.

뱅크오브아메리카나 메릴린치 등은 아예 달러당 1,000원의 환율을 점치기도 했다.

기준환율의 오차가 커질수록 세금이 덜 걷히는 폭도 커져 나라 살림에 큰 구멍이 난다.

기획재정부가 최근 비공개로 시뮬레이션 해 국회에 제출한 결과를 보면 환율 10원씩 하락 때 세금수입(세수)은 1,400억원(관세ㆍ부가가치세 등), 세출(정부 지출)은 417억원이나 줄어든다. 따라서 환율이 10원씩 떨어지면 재정수지는 983억원(1,400억원-417억원)씩 악화된다.

더욱이 올해는 이 같은 국가재정 펑크를 막을 수 있는 비상금, 즉 예비비마저 빠듯하다. 여야가 통과시킨 올해 예비비 총액은 3조9,000억원. 지난해(2조4,000억원)보다 예비비 총액이 62.5%나 늘어난 것처럼 보이지만 이는 착시다. 올해 예비비 중에는 영ㆍ유아 무상보육 등으로만 용도가 제한된 목적예비비가 2조8,000억원이나 포함돼 총액이 늘어났을 뿐이다. 목적예비비를 제외한 일반예비비는 올해 1조1,000억원으로 전년보다 되레 1,000억원 줄었다.

일반예비비는 환율 급락, 재해 등 전혀 예상하지 못한 변수로 재정 손실이 발생할 경우 이를 메우는 데 자유롭게 쓸 수 있는 돈이다. 만약 환율 하락에 따른 재정 펑크 규모가 일반예비비(1조1,000억원)를 초과하면 정부는 적자국채를 발행해 돈을 꿔올 수밖에 없다. 나랏빚이 느는 것이다.

서울경제신문이 재정부의 시뮬레이션 결과를 기초로 역산해보니 올해 평균환율이 달러당 1,018원까지 추락하면 재정수지는 1조1,000억원 감소(세입 1조5,666억원 감소, 세출 4,666억원 감소)한다. 따라서 환율이 1,018원 밑으로 떨어지면 예비비로도 막을 수가 없어 나랏빚을 내야 하는 셈이다.

그나마 이는 올해 재난ㆍ재해 등이 발생하지 않고 오로지 환율만 하락한다는 비교적 낙관적 시나리오에 기초한 것이다. 만약 구제역ㆍ태풍 등 예기치 못한 사태가 터진다면 정부가 일반예비비 중 상당액을 소진해야 한다. 그만큼 환율 하락에 따른 재정수지 악화를 메울 예비비의 여력은 더 약해진다. 이 경우 환율이 1,018원을 웃돌아도 일반예비비 여력 감소로 정부가 적자국채를 발행할 수 있다.

재정부의 한 당국자는 "구제역 등이 광범위하게 발생하면 많게는 수천억원에서 조원대의 재정지출 요인이 발생한다"며 "이렇게 되면 1조1,000억원의 예비비도 금세 소진될 수 있다"고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >