경찰이 2년 전 광역 단위로 통합했던 정보 수집 기능을 다시 각 일선 경찰서로 배분하는 방향의 조직 개편을 검토하고 있다. 지역 주민들의 생활과 맞닿아 있는 세부적인 치안 정보 수집을 강화하겠다는 취지지만 수사기관 개편 국면과 맞물려 경찰이 정보 주도권을 선점하려는 움직임을 보이고 있다는 분석도 나온다. 이른바 ‘저인망식’ 정보 수집이 가능해진다면 경찰 비대화가 가속화될 수 있어 일각에서는 정보 수집의 목적과 범위를 명확히 구분할 수 있도록 별도의 견제 장치가 필요하다는 지적이 제기된다.

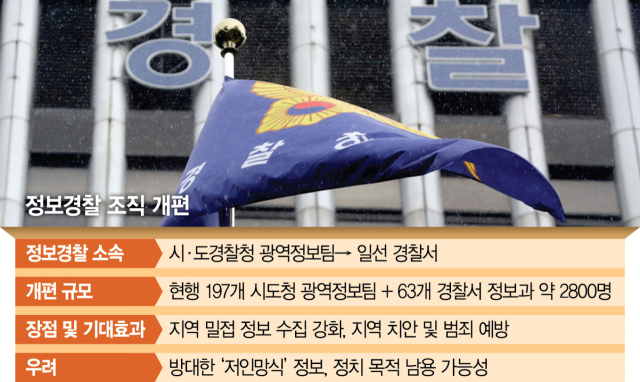

30일 경찰청 등에 따르면 경찰은 시도 경찰청이 ‘광역정보팀’으로 운영 중인 정보 기능을 다시 일선 경찰서 ‘정보과’가 수행할 수 있도록 조직 개편안을 논의하고 있다. 현행 197개 시도청 광역정보팀과 일선 경찰서 63개 정보과 소속의 정보 경찰 인력 2800여 명(IO)을 조직 개편을 통해 재배치할 방침이다. 지역 내 생활 치안 정보를 보다 촘촘히 수집해 민생 범죄 예방과 대응력을 강화하려는 목적이다.

앞서 경찰은 2023년 윤석열 정부 당시 분당 서현역 칼부림 사건 등 이상 동기 범죄가 잇따라 발생하자 ‘현장 치안 강화’를 이유로 전국 261개 경찰서 중 63곳을 제외한 나머지의 정보과를 폐지하고 시도 경찰청 등 광역 단위로 인력을 재편성했다. 보고 체계의 효율화와 현장 범죄 대응 강화가 주목적이었다.

하지만 개편 이후 현장에서는 지역 밀착 정보 수집 기능이 약해졌다는 지적이 끊이지 않았다. 시도청 관할인 광역정보팀은 경찰서 단위에서 관리하던 지역 위험 요인이나 갈등 상황 등의 정보를 과거처럼 신속하게 포착하지 못했다는 것이다. 동덕여대 시위 사태 늑장 대응와 경북 산불 예견 실패가 대표적인 사례다.

서울 일선 경찰서 정보과 출신의 한 경찰관은 “일선 서 단위에서 활동할 때는 지역 유지들, 각종 기업 관계자들과 ‘라포’를 쌓으며 지역 현안들을 파악했는데 광역 단위로 통합되면서 지역 밀착 정보 수집이 어려워졌다”며 “미리 집회·시위 정보나 각종 지역의 생생한 동향을 파악해 범죄 발생에 대비하기 어려워졌다”고 말했다. 또 다른 정보과 출신 경찰관도 “광역팀으로 정보과가 통합되면서 밑바닥을 훑으며 민심 정보를 파악하는 기능이 약해졌다”며 “광역정보팀 정보원은 일선 경찰서 소속이 아니고 서장의 지휘를 받지 않다 보니 정보 공유가 원활하지 않은 경우도 많다”고 했다.

지역 정보가 서 단위에서 수집되지 않다 보니 정작 관할서장이 해당 지역이 돌아가는 분위기를 파악하기 어려워 집회·시위 등의 돌발성에 대처하기 어려울 때가 많은 것으로 파악됐다. 한 일선 경찰서장은 “주요 사건이 발생하면 모든 책임은 다 서장이 져야 하는데 현재는 돌아가는 분위기를 알 수 있는 게 제한적”이라고 말했다. 그러면서 “정보 기능이 약하면 대응이 어려울 수밖에 없다”며 ”정보과는 일선 서 단위에서 운영해야 훨씬 효율적”이라고 덧붙였다.

이번 정보 경찰 개편안이 지역 치안 강화를 목표로 하지만 일각에서는 검찰청 폐지를 둘러싼 권력 지형의 변화를 틈타 경찰이 다시 정보 주도권을 가져오려는 것 아니냐는 시선 또한 있다. 정보 권력 강화는 자칫 시민단체 사찰, 정치 목적의 정보 수집 등으로 악용될 수 있다. 정보 수집의 세분화가 경찰 비대화를 우려하는 사회적 분위기를 고조시킬 수 있다는 긴장감이 경찰 내부에서도 나오고 있다.

전문가들은 지역 치안 강화를 위해서는 경찰서 단위에서 정보과를 운영해야 한다면서도 정보 수집의 방향성과 범위에 대한 일종의 견제 장치 역시 반드시 필요하다고 조언한다. 오윤성 순천향대 경찰행정학과 교수는 “지역의 생생한 정보는 지역 사람들이 제일 잘 알고 정보과는 곳곳에 신경세포처럼 퍼져 정보들을 수집해야 하는 것”이라고 말했다. 곽대경 동국대 경찰행정학과 교수는 “불필요한 목적으로 정보 수집 활동을 벌이지 않도록 수집의 범위나 업무 분담을 명확히 해야 한다”고 강조했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

real@sedaily.com

real@sedaily.com