“중국은 충분한 인적자원과 자본을 바탕으로 10개 화살을 쏴서 여러 과녁을 동시에 노리지만 한국은 화살 1개를 쏴서 10점에 맞혀야 하는 처지입니다.”

신민재 카이진 대표는 20일 “한국의 바이오 기술이 글로벌 시장으로 최대한 많이 나갈 수 있게 정부가 교두보를 놓아야 한다”며 이같이 토로했다. 인력과 자본 측면에서 한국보다 훨씬 앞선 중국의 공세에 맞서려면 정부가 직접 나서 K바이오의 글로벌 시장 진출을 지원해야 한다는 것이다. 신 대표는 한올바이오파마가 로이반트에 기술수출한 ‘HL161’ 개발에 참여했던 인물로 한올바이오파마 미국법인장을 거쳐 현재는 미국에서 신약 개발 회사 카이진을 운영하며 글로벌 트렌드를 직접 접하고 있다.

업계에서는 국내 당국의 규제 유연성이 하루빨리 개선돼야 한다고 입을 모은다. 중국을 비롯해 전 세계 제약·바이오 업계가 시장 선점을 위해 민관이 힘을 모아 치열한 속도전을 벌이고 있지만 유독 한국만 더딘 게걸음이라는 것이다. 실제 지난해 식품의약품안전처로부터 품목 허가를 받은 국산 신약은 온코닉테라퓨틱스의 위식도역류 질환 치료제 ‘자큐보’와 비보존제약의 비마약성 진통제 ‘어나프라주’로 2개뿐이다. 두 약을 포함해 이날까지 허가된 국산 신약은 총 39개에 불과하다. 2024년 한 해에만 40개의 혁신 신약을 허가한 중국에 비하면 초라하기 그지없다.

식품의약품안전처는 올해부터 신약 허가 수수료를 883만 원에서 4억 1000만 원으로 대폭 인상하는 대신 빠른 승인과 상업화를 지원하기로 했지만 ‘뒷북’ 비판을 면하기 어려운 게 사실이다. 업계의 한 관계자는 “국가별로 엄격한 규제가 적용되고 국가 안보라는 정치적 논리까지 작용하는 의약품 산업에서 민관 협력은 선택이 아닌 필수”라며 “민관이 원팀을 구성해 글로벌 시장을 효율적으로 공략하는 전략을 펴야 한다”고 강조했다.

전문가들은 미중 갈등을 전략적으로 활용해야 한다고 조언한다. 우리나라 입장에서는 광대한 내수 시장을 발판으로 급성장하고 있는 중국과 협력을 강화하는 동시에 중국을 견제하는 미국의 수요를 공략해야 한다는 것이다. 이승규 한국바이오협회 부회장은 “정치적으로는 미국 시장과 중국 시장을 분리해서 바라보지만 산업 측면에서는 의식 전환이 필요하다”며 “자금력과 내수가 탄탄한 중국을 바이오 산업의 파트너로 삼아 함께 발전해야 한다”고 강조했다.

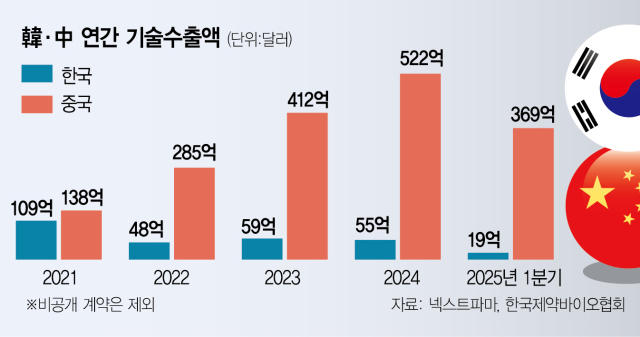

아울러 중국의 제약·바이오 산업 성장을 의식하고 있는 미국 시장에 진출하기에는 지금이 적기라는 분석도 나온다. 최근 미국 의회에는 ‘3년 내 대응하지 않을 경우 바이오 기술 분야에서 회복 불가능할 정도로 중국에 뒤처질 위험이 있다’는 내용의 보고서가 제출됐을 정도로 중국의 성장을 심각하게 바라보고 있기 때문이다. 바이오 전문 벤처캐피털 아델파이벤처스의 정태흠 대표는 “빅파마 간 중국 기술 도입 경쟁이 치열해지고 미국의 중국 견제가 강화되면서 한국 바이오텍들에 대한 글로벌 제약사들의 관심이 높아지고 있다”며 “정부와 바이오 업계, 투자 자본 등이 나서 한국의 기술력을 알릴 기회로 삼아야 한다”고 말했다.

미국·중국·유럽 등에 비해 내수 시장 규모가 작은 한계를 극복하려면 국내를 벗어나 아예 해외 현지에서 개발부터 사업화까지 완료하는 전략 변화가 필요하다는 목소리도 나온다. 영국 생명과학국에 따르면 2023년 중국의 생명과학 산업 주식 발행 자본 조달 규모는 124억 파운드(약 23조 3700억 원)로 미국(526억 파운드)에 이어 2위다. 한국은 22억 파운드(약 4조 2900억 원)로 6위에 머물렀다. 신 대표는 “자금 시장 규모가 제한적인 한국을 벗어나 글로벌 시장에서 더 많은 도전을 해야 한다”며 “신약 후보 물질을 중국과 미국 등 세계 시장으로 가져가 현지에서 개발을 위한 자본 조달부터 사업화까지 진행할 필요가 있다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

1min9@sedaily.com

1min9@sedaily.com