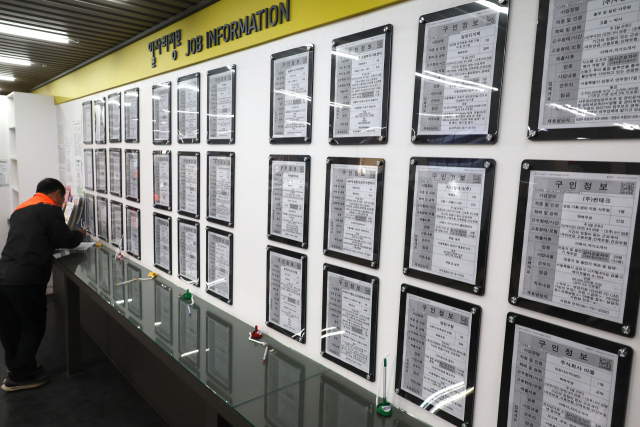

경기 한파가 길어지면서 청년층 고용 시장이 얼어붙고 있다. 9일 통계청에 따르면 올해 3월 취업자 수는 2858만 9000명으로 지난해 같은 달에 비해 19만 3000명 늘었다. 정부의 직접 일자리 사업 덕분에 60대 이상 취업자가 36만 5000명이나 증가한 영향이 컸다. 반면 15~29세 청년층 취업자는 1년 전보다 20만 6000명 줄었다. 청년층 ‘쉬었음’ 인구도 45만 5000명으로 3월 기준으로 2003년 관련 통계 작성 이후 가장 많았다. 청년층 실업률은 7.5%로 치솟아 2021년 이후 3월 기준 최고치를 기록했다.

청년 고용 악화의 주된 이유는 질 좋은 일자리가 부족해서다. 3월에도 양질의 일자리로 꼽히는 제조업 취업자 수가 1년 전에 비해 11만 2000명 줄어 4년 4개월 만에 최대 감소 폭을 나타냈다. 건설업 취업자도 1년 전보다 18만 5000명 급감했다. 내수 위축에 수출도 둔화되는 가운데 트럼프발(發) 관세 충격까지 본격화하면 일자리 한파가 더 혹독해질 수 있다. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 “관세 영향으로 제조업 등을 중심으로 고용 부진이 심화할 가능성이 있다”고 우려했다. 중소·지방 기업들은 일할 사람을 구하기 어렵다고 호소하지만 청년들 눈높이에 맞는 일자리가 부족한 ‘고용 미스매치’도 해소되지 않고 있다.

청년 일자리 문제의 근본 해법은 기업의 활력을 높여 질 좋은 일자리를 많이 창출하는 것이다. 이를 위해 기업들이 적극 투자할 수 있도록 규제 혁파와 노동 개혁을 서둘러야 한다. 기업들이 채용을 주저하게 하는 경직된 고용 시스템을 손질하는 것이 시급하다. 주52시간 근무제 등 획일적인 노동시간 제도를 유연하게 바꾸고 성과·직무 중심으로 임금체계도 개편해야 한다. 대기업·중소기업과 정규직·비정규직 등 노동시장의 이중 구조 개선도 꾸준히 추진해야 할 것이다. 기업의 고용 창출에 악영향을 미치는 노조의 불법 행위에 대한 엄정한 대응도 필요하다. 법원은 공장 불법 점거 등 노조의 불법 쟁의 행위로 인해 회사가 피해를 보면 면죄부를 주지 말고 법과 원칙에 따라 엄정하게 손해배상 책임을 물어야 할 것이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >