미국과 중국 간 긴장이 고조되면서 다국적 기술기업들의 ‘탈(脫)중국’ 움직임이 본격화하는 양상이다. 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 이후 미국의 대(對)중국 공세가 더욱 거세질 것으로 전망되는 가운데 기업들의 ‘중국 엑소더스’가 되돌릴 수 없는 흐름이 될 것이라는 관측도 나온다.

17일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 글로벌 기술기업 사이에서 ‘ABC’ 전략이 새로운 표준으로 자리 잡고 있다. ‘중국 말고 어디든(Anything But China)’이라는 의미로, 다국적기업들이 생산 시설을 중국에서 빼내 다른 곳으로 이전하려는 움직임이 확산하고 있는 것이다. 그간 중국 공급망을 다른 국가의 업체들로 보완하는 이른바 ‘차이나 플러스 원(China Plus 1)’ 전략을 채택해왔지만 최근에는 아예 중국에서 벗어나려는 움직임이 노골화된 셈이다.

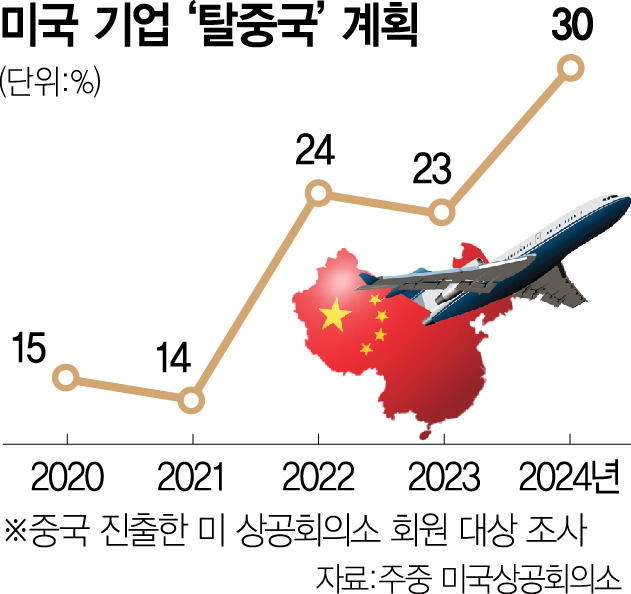

이 같은 움직임은 스마트폰·노트북 등 기술 산업 전반에 걸쳐 뚜렷해지고 있다. 노트북의 경우 그간 중국에서 대부분이 생산됐지만 올해 처음으로 중국의 생산 점유율이 80% 아래로 떨어질 것으로 전망된다. 미중 갈등, 코로나19 팬데믹 등을 거치며 기업들이 베트남과 태국 등으로 이전한 결과로 해석된다. 주중 미국상공회의소가 실시한 조사에서는 중국에 진출한 미국 기업 중 30%가 중국 탈출을 고려하는 것으로 나타났으며, 특히 연구개발(R&D) 기업은 41%가 중국을 떠나고 싶다고 응답했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌은 “제품 조립만 중국 외 지역으로 이전했던 과거와 달리 지금은 센서와 인쇄회로기판(PCB), 전력 전자장치와 같은 첨단 부품을 만드는 공장도 속속 이전하고 있다”고 짚었다.

특히 미중 기술 경쟁의 핵심으로 불리는 반도체 분야에서 이 같은 흐름이 두드러지고 있다. 미국이 중국을 겨냥해 연이어 규제를 내놓자 해당 기업들이 발 빠르게 움직이는 것으로 풀이된다. WSJ는 “중국은 글로벌 서버 생산의 가장 큰 허브 중 하나였지만 미국이 2022년 10월 첨단 칩의 중국 수출을 제한한 후 멕시코와 말레이시아 같은 곳에서 더 많이 생산되고 있다”며 “어플라이드머티어리얼즈와 램리서치 등 반도체 장비 업체도 중국 의존도를 줄이고 있다”고 분석했다.

여기에 중국 기업의 ‘탈중국’ 현상까지 합류하고 있다. 고객사의 요청에 따라 중국과 떨어진 곳에 자회사나 생산 설비를 마련하기 위해서다. 메타·아마존 등과 거래하는 중국 기업 에오프토링크는 최근 미중 갈등 리스크를 피하기 위해 태국에서 공장을 확장했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

kingear@sedaily.com

kingear@sedaily.com