1994년 8월 29일 경기 용인시 삼성전자(005930) 기흥캠퍼스의 한 팹(반도체 생산 공장)에 수십 명의 엔지니어들이 아침 일찍 모였다. 3년여간 개발해온 256메가(M) D램의 정상 작동 여부를 확인하기 위해서였다. 성공하면 일본을 따돌리고 256M D램 최초 개발이라는 신기원을 열 수 있었다.

하지만 7시간이 지나도록 100% 작동하는 반도체 웨이퍼가 나오지 않았다. 연구원들도 하나둘 실망스러운 표정이 감돌았다. 실패의 분위기가 짙어지던 순간 마지막 2개의 웨이퍼에서 2억 7000만 개 셀이 정확하게 작동하는 제품이 나왔다. 한국 반도체가 반도체 왕국 일본에 일격을 날린 이날은 경술국치 84년이기도 했다. 김광호 당시 삼성전자 대표이사 부회장은 “적어도 D램 기술에서는 한국과 일본의 관계가 평등했던 구한말 이전 상태로 돌아갔다는 것을 선언할 수 있어 뿌듯했다”고 말했다.

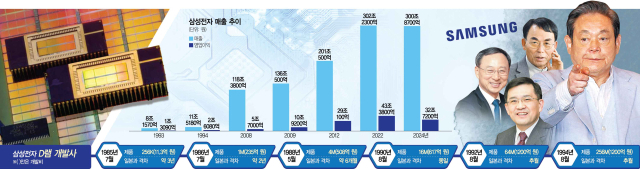

1980년대부터 1990년대 초반까지 D램을 포함한 메모리반도체 시장은 그야말로 일본 기업 천하였다. 1991년에는 NEC·도시바·히타치가 글로벌 1·2·3위를 나란히 휩쓸었다. 64M D램에서도 삼성전자의 개발 시계는 일본보다 빨랐지만 256M D램부터는 양과 질 모두에서 일본을 확실히 앞섰다는 평가를 받게 됐다. 삼성전자가 도쿄선언으로 반도체 사업을 본격화한 지 약 11년 만에 거둔 쾌거였다.

첨단 기술이 요구되는 반도체 산업에서 비교적 짧은 기간에 삼성전자가 업계 선두로 올라선 배경에는 과감한 결단들이 있다. 반도체는 여느 산업보다 축적된 노하우가 중요해 후발주자가 선도 기업을 따라잡기 어려운 분야다. 정기적으로 대규모 투자가 요구되고 ㎚(나노미터·10억분의 1m) 단위로 제품을 설계하는 기술은 하루이틀에 성숙될 수 없기 때문이다. 반도체 기술력은 제품을 실제 생산하면서 경험적으로 쌓이는 측면도 있다.

삼성전자는 사업 초기부터 물량 공세를 펼쳤지만 후발 업체의 한계를 쉽게 벗어나지 못했다. 1983년 단 6개월 만에 첫 제품 64K D램을 개발했지만 손해만 쌓였다. 어렵게 제품을 개발했지만 일본 기업들과의 경쟁 속에서 원가보다 낮은 가격을 받고 팔아야 했기 때문이다. 이건희 선대회장이 특단의 승부수를 던진 것은 이 같은 난국을 돌파하기 위해서였다.

선대회장은 투자와 개발 시간표를 과감히 미래로 돌려 차세대 제품에서 승부를 보기로 하고 상식을 뛰어넘는 투자를 단행했다. 한치 앞이 불투명한 경쟁 상황에서 수년 뒤 양산될 16M·64M·256M D램 개발에 최고 엔지니어들을 투입해 아낌없이 지원사격을 했다. 이들 제품은 이후 차례로 일본의 아성을 무너뜨리는 선봉장이 됐다.

현장 엔지니어의 목소리를 최우선에 둔 것도 결실을 앞당기는 데 디딤돌이 됐다. 이 선대회장은 반도체 사업에 모든 것을 베팅하는 절박한 시기에도 기술 분야만큼은 전적으로 엔지니어들의 의견을 신뢰했다. 연구개발(R&D) 프로젝트의 가능성이나 목표 설정, 속도 조절 등은 현장의 뜻을 존중해 결정했다. 256M D램 개발 과정 역시 마찬가지였다. 황창규 당시 256M D램개발팀장은 전권을 갖고 프로젝트를 이끌었는데 선대회장이 관여한 것은 투자 규모나 시기 정도였다고 회고했다.

권한과 책임이 주어지자 연구원들도 밤낮없이 기술 개발에 전력투구했다. 삼성전자의 반도체 사업 진출 초기 생산 현장에서 매일 이뤄졌던 ‘일레븐 미팅’이 대표적이다. 매일 오후 11시에 이뤄졌던 이 미팅은 현장 개발·생산 인력들이 하루 성과와 진척도를 당일 저녁 점검하고 종합 토론을 통해 이튿날 일정을 결정하는 식이었다. 수백 개 공정을 하나하나 검토해 해결책을 도출해내다 보니 시간과 집중력이 요구되는 고단한 작업이었지만 현장 인력들은 매일 오후 11시 이를 반복하며 기술력을 쌓았다. 황 전 사장은 “현장에서 사람을 만나고 회의하는 데 대부분의 시간을 쓰다 보니 목소리가 잠겨 있을 때가 많았다”고 했다.

인재 최우선 정책도 삼성 반도체 신화에서 빼놓을 수 없는 성공 요인이다. 최고를 고집했던 선대회장의 신념은 반도체 업계 선두 탈환 이후 30년간 1등을 유지하는 비결이 됐다. 인재 유치를 위해 ‘헤드헌터’를 자청하기도 한 선대회장은 “전자 산업에서 일본을 이기려면 반도체가 필수”라며 해외 인재들의 애국심을 자극하기도 했다. 그러면서 “반도체는 인류에 공헌하는 사업”이라며 사업 보국도 강조했다. 삼성 반도체 신화의 주역들인 황창규·진대제·권오현 박사가 해외의 안정된 생활을 포기하고 귀국을 결심한 것도 선대회장의 끈질긴 설득 때문이었다.

송성수 부산대 교수는 “요즘 삼성이 톱다운식 의사 결정, 재무팀 주도 경영 판단이 보편화한 것과 달리 1990년대는 기술자들이 발언권을 갖고 토론하며 중요 결정에도 참여했다”며 “지속적 기술 향상이 중요한 반도체 산업에서 삼성은 총수의 결단과 지원으로 과감한 투자로 기술을 선점하고 1위에 오른 뒤에도 초격차를 유지하려 근성을 발휘해 수십 년간 왕좌를 지킬 수 있었다”고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

hjin@sedaily.com

hjin@sedaily.com