기업 인수합병(M&A) 시장의 주도권이 올해 들어 빠르게 MBK파트너스 등 대형 사모펀드(PEF)로 넘어가고 있다. 주요 PEF는 이달까지 국내에서 4건, 7조 5000억 원 규모의 경영권 인수에 성공했다. PEF들은 보유 중인 투자 기업들도 매물로 내놓으며 매수(buy)와 매도(sell) 양측에서 M&A 시장의 리더로 우뚝 섰다. 고금리로 유동성 축소 국면이 장기화하자 대기업의 투자가 신중해진 반면 PEF들은 적극적으로 신규 펀드 조성에 나서며 투자 본능을 가동하는 것으로 분석된다.

22일 서울경제신문 시그널의 리그테이블에 따르면 올 들어 이날 현재 5000억 원 이상 경영권 거래는 모두 PEF가 주도했다. 동북아 최대 PEF인 MBK파트너스가 1월 3차원 구강 스캐너 제조사인 메디트를 2조 5000억 원에 사들인 것이 신호탄이었다. MBK는 뒤늦게 인수전에 참여했지만 미국 3대 사모펀드인 칼라일그룹과 손잡은 GS그룹을 제치고 최종 승자가 됐다.

MBK는 이후 한 달 만에 메디트를 매각한 PEF인 유니슨캐피탈과 손잡고 오스템임플란트(048260) 경영권을 2조 2000억 원에 사들이며 시장을 놀라게 했다. 그간 PEF가 꺼리던 상장사 인수를 소액주주들에게도 경영권 프리미엄을 제공하며 공개 매수로 통 크게 인수한 때문이다. MBK는 이달 들어서는 두 번이나 주인을 찾지 못하던 넥스플렉스도 5300억 원에 인수하면서 김병주 회장의 “위기일수록 투자를 늘릴 기회”라는 말을 지켜내고 있다.

경영난을 겪던 기업에 활력을 가져오는 중견 PEF의 활약도 두드러지고 있다. VIG파트너스는 저비용항공사(LCC)인 이스타항공을 올 초 인수하면서 신규 자금 1000억 원을 투입해 재비행에 날개를 달아줬다. SBI인베스트먼트는 보유 중이던 2차전지 장비 기업 CIS를 중견 반도체 기업인 SFA로 매각하려 시장가보다 낮은 매각가(1700억 원)를 감수하기도 했다. 투자금 대비 수익을 낼 수 있는 수준이 되자 욕심을 부리기보다는 기업의 향후 성장을 더 고려한 결정이었다. 최근 PEF에 경영권을 매각한 한 중견기업 회장은 “승계 과정의 비용 문제나 신사업 및 해외 진출 전략 등에 대한 컨설팅과 해결책을 제시해 믿고 기업을 매각할 만했다”고 설명했다.

경영권 인수에 특화된 PEF들은 투자금 회수를 위해 보유 중인 투자 기업 매각도 활발히 진행하며 M&A 시장을 전방위로 주도하고 있다. 한앤컴퍼니는 2조 원 규모의 SK해운 유조선사업부 매각을 위해 잠재 인수 후보들의 의향을 타진하고 있다. 한앤코는 또 이전부터 매각을 추진하던 한온시스템(예상 매각가 5조 원)의 새 주인 찾기를 계속 진행하며 복수의 대기업들과 협의를 벌여왔다. IMM 프라이빗에쿼티(PE) 역시 산업용 가스 공급 업체인 에어퍼스트 지분 30% 매각을 1조 원 이상에 진행 중인데 글로벌 PEF가 몰리며 흥행하고 있다.

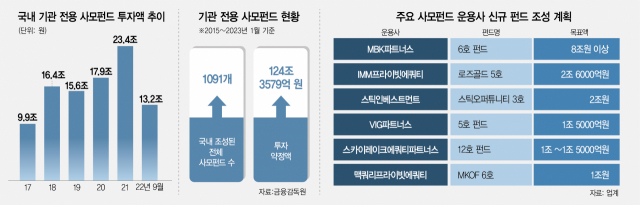

금융감독원에 따르면 2015년부터 올해 1월까지 경영권 거래나 대규모 기업 투자를 하는 기관 전용 PEF의 자금 조성 규모는 124조 3579억 원에 달하며 매년 증가 추세를 보인다. 신규 투자액을 보면 지난해만 9월까지 국내 PEF들이 13조 2000억 원을 기업 M&A에 투입했다.

대기업도 PEF의 적극적 투자 성향을 전략적으로 활용하고 있다. PEF와 함께 기업 성장을 도모해온 SK그룹은 상장을 통한 투자 회수가 막히자 또 다른 PEF를 찾는 묘수를 내기도 했다. 최근 국내에 본격 진출한 스웨덴계 사모펀드인 EQT를 SK쉴더스의 새 파트너로 끌어들인 것이다. EQT는 2조 원에 SK쉴더스 경영권에 해당하는 지분 68%를 인수하면서도 낯선 한국 시장에서 시너지를 내기 위해 SK와 공동 경영을 이어가기로 했다.

EQT 덕분에 SK쉴더스는 기존 투자자인 맥쿼리자산운용의 투자금을 넉넉히 돌려주는 한편 4000억 원의 신규 자금을 확보해 재무 구조를 개선할 수 있게 됐다. SK그룹은 H&Q코리아의 투자를 받은 11번가 역시 새 투자자를 찾아 기존 투자금을 돌려주고 추가 실탄을 마련할 계획이다.

GS그룹도 휴젤(145020)과 요기요 인수를 위해 싱가포르계 펀드인 CBC나 미국계 퍼미라 등 복수의 해외 PEF와 컨소시엄을 맺은 바 있는데 인수 작업을 주도하지 않고 뒤에 머물렀다. 대기업의 한 관계자는 “파트너가 된 글로벌 PEF의 해외 네트워킹과 기업을 빠르게 되살리는 경영 능력을 활용하는 것이 더 좋은 선택이었기 때문”이라고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

why@sedaily.com

why@sedaily.com