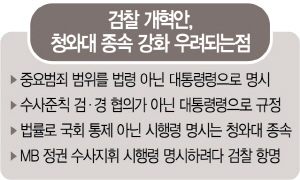

국회 패스트트랙(신속처리안건)에 올라탄 여야 4당의 검·경 수사권 조정안이 검찰에 대한 정권의 장악력을 높이는 방향으로 추진된다는 우려가 나오고 있다. 지금 상정된 법안에서 검찰의 직접 수사 범위와 검·경의 수사 실무 관계를 대통령령으로 정하게 했기 때문이다. 법안이 이대로 통과될 시에 검찰의 정권 눈치 보기가 심화할 수 있다는 지적이다.

12일 법조계에 따르면 백혜련 더불어민주당 의원이 대표 발의한 검찰청법 개정안에선 검찰이 수사를 개시할 수 있는 ‘중요범죄’의 범위를 대통령령으로 정하도록 했다. 애당초 검찰은 정부가 죄명이나 범죄유형으로 수사 범위를 정하는 방식은 실무적으로 적용이 불가능하다며 반대해왔다. 수사를 하다 보면 새로운 혐의가 발견될 수도 있고, 어떤 죄명으로 조율해야 할지도 수사를 해봐야 알 수 있기 때문이다. 하지만 법안은 검찰의 지적을 받아들이지 않은 데서 한 발짝 더 나아가 구체적인 수사 범위 설정을 대통령령에 위임했다. 이는 지난해 6월 발표한 검·경 수사권 합의안에서는 정해지지 않은 방식이었다. 이에 오신환 바른미래당 의원은 “검찰의 직접 수사권 범위를 대통령령에 위임한 것은 꼼수로, 시행령은 얼마든지 바꿀 수 있다. 이는 국회 입법권을 침해하는 것”이라고 지적했다.

검·경 수사 실무에서 세부적인 관계를 규정하는 ‘수사준칙’도 합의안과 달라진 대표적인 조항으로 꼽힌다. 정부 합의안은 수사준칙을 법무부 장관이 검찰총장·경찰청장과 협의해 정하도록 했으며, 지난해 11월 백 의원 안은 이를 그대로 반영했다. 하지만 사법개혁특별위원회 논의 과정에서 이를 대통령령으로 정하기로 방향을 틀었다. 검찰 관계자는 “패스트트랙의 수사권 조정안은 영장청구권을 제외하곤 경찰이 요구하던 것이 모두 받아들여진 것”이라고 말했다.

이에 문재인 정권이 검찰에 대한 독립성·중립성을 보장한다고 해놓고선 오히려 종속성을 더 심화시킨다는 지적이 나온다. 특히 수사준칙의 경우 지난 2011년 김준규 검찰총장 사퇴까지 이어진 상황과 겹쳐서 주목된다. 당시 검찰과 경찰은 사법제도개혁특별위원회의 수사권 조정 논의 과정에서 검사 지휘의 세부 내용을 법무부령으로 정한다고 합의했는데, 국회 법제사법위원회가 대통령령으로 뒤집었고 그대로 본회의에서 통과됐다. 이에 합의에 관여한 대검 간부들이 반발하며 대거 사표를 냈고, 김 총장은 간부들의 사표는 반려한 뒤 사퇴했다. 법조계 관계자는 “현재 검찰은 ‘조직 이기주의’ 논란을 의식해 이 부분을 문제 삼고 있지 않지만, 패스트트랙 시한이 줄면서 법안 통과가 가시화되면 반발이 거세질 것”이라고 전망했다.

다만 경찰 관계자는 “수사준칙은 행정 각 부간 권한의 획정에 대한 사항이기에 국무회의 심의를 거쳐 대통령령으로 제정하는 것이 헌법적으로 맞다”며 “2011년 당시 국회 법제사법위원회도 이런 이유로 수사준칙을 법무부령이 아닌 대통령령으로 정하도록 한 것”이라고 강조했다./조권형기자 buzz@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >