내년 7월부터 장애인을 1~6급으로 구분 짓던 장애등급제가 폐지된다. 장애인은 ‘장애의 정도가 심한 장애인’과 ‘장애의 정도가 심하지 아니한 장애인’으로만 나뉘고, 활동지원급여나 보조기기 교부 등 지원서비스는 개인별 종합조사를 통해 수급자격과 급여량이 결정된다.

보건복지부는 이런 내용을 담은 장애인복지법 시행령 및 시행규칙 일부개정안을 오는 10월2일까지 입법 예고한다고 22일 밝혔다.

개정안에 따르면 정부는 내년 7월 장애등급제를 없애고 대신 ‘장애의 정도가 심한 장애인’과 ‘장애의 정도가 심하지 아니한 장애인’으로만 등록장애인을 구분한다.

1988년 도입된 장애등급제는 장애의 유형과 의학적 상태에 따라 1~6급까지 등급을 부여하고 이에 따라 차등적인 서비스를 일괄적으로 지급했다. 이 때문에 각자 필요한 지원이 다른데도 등급에 따라 정해진 서비스만 받을 수 있어 현실과 동떨어진 제도라는 지적이 많았다. 장애인단체는 장애등급제가 ‘낙인 효과’를 심화하고 비인간적이라는 등의 이유로 완전 폐지를 주장해왔다.

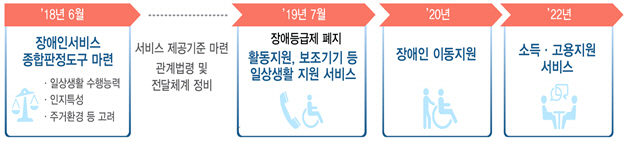

이에 따라 정부는 앞으로 서비스 수급자격과 급여량을 결정할 때 장애인 개인의 일상생활 수행능력, 인지특성, 주거환경 등을 종합적으로 들여다보는 ‘서비스 지원 종합조사’를 거치기로 했다. 지원이 꼭 필요한 장애인이 자신에게 맞는 서비스를 제공 받을 수 있도록 하기 위해서다.

장애 정도는 심한 경우와 그렇지 않은 경우로 단순화해 참고자료로만 활용한다. 종전 등급제상 1~3급의 중증 장애인은 ‘심한 장애인’으로 분류해 기존 우대혜택과 사회적 배려를 최대한 유지하기로 했다.

복지부는 구체적으로 내년 7월부터 활동지원급여, 장애인 보조기기 교부, 거주시설 이용, 응급안전서비스 등 일상생활지원 분야 4개 서비스를 신청하는 경우에 대해 종합조사를 우선 적용한다. 이동지원과 소득·고용지원 분야 서비스 제공을 위한 종합조사는 각각 2020년, 2022년에 시작한다.

장애등급이 없어진다고 해도 기존 등록장애인이 장애심사를 다시 받거나 장애인 등록증을 새로 발급받을 필요는 없다.

복지부는 이와 함께 장애인의 지역사회 자립생활을 돕기 위한 ‘장애인 맞춤형 전달체계 구축’ 사업도 함께 추진 중이라고 밝혔다. 거동이 불편하거나 서비스 내용을 알기 어려워 서비스를 받을 수 있는데도 신청을 하지 못하는 중증장애인, 발달장애인 등을 위해 읍면동 맞춤형 복지팀과 장애인복지관, 발달장애인지원센터를 중심으로 ‘찾아가는 상담’을 확대한다는 계획이다. 또 읍면동에서 문제를 해결해주기 어려운 장애인 가구를 지역사회가 함께 도와주기 위해 시군구에 장애인 전담 민관협의체를 설치한다.

이번 개정안에 대해 의견이 있는 단체나 개인은 10월2일까지 복지부 장애인정책과로 의견을 제출하면 된다.

/세종=빈난새기자 binthere@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >