|

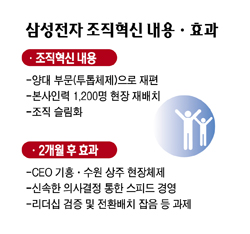

지난 1월21일 삼성전자는 6대 총괄체제를 업(業)의 본질에 따라 부품(DS)과 세트(DMC) 등 2개 사업 부문으로 재편하는 대대적인 조직혁신을 단행했다. 또 글로벌 불황을 극복하기 위한 현장경영체제 구축을 위해 본사 인력의 상당 부분을 현장에 재배치했다. 당시 이인용 삼성 커뮤니케이션팀 부사장은 "관리의 삼성에서 효율의 삼성으로 변모할 것"이라고 설명했다. 조직개편 후 2개월이 흐른 지금 눈에 띄는 변화는 서초동 사옥에서 최고경영자(CEO)를 보기 어려워졌다는 점이다. 이윤우 부회장의 경우 조직개편 이후 기흥 반도체공장을 베이스로 삼고 있다. 최지성 DMC부문장도 수원 사업장에서 거의 생활하고 있다. 그룹의 한 관계자는 "조직개편 이후 CEO와 임원들이 현장중심으로 움직이고 있다. 특별한 일이 아니면 서초 사옥에는 오지 않고 있다"며 "서초 사옥이 썰렁할 정도"라고 분위기를 전했다. 경영에 스피드도 붙고 있다. 삼성전자의 한 관계자는 "구체적인 성과물이 나오기는 이르지만 (조직개편에 따라) 회의를 하면 한꺼번에 관련 파트를 다 모을 수 있다"며 "그 안에서 논의하고 협의함에 따라 경영 스피드가 한층 빨라지고 있다"고 말했다. 1월 개편 이후 정기적이 아닌, 이슈가 생길 때마다 경영계획을 검토ㆍ수정하는 등 예전과 다른 모습을 보이고 있다는 게 증권가의 분석이다. 송종호 대우증권 연구위원은 "조직 슬림화는 긍정적"이라며 "구체적 성과는 2ㆍ4분기 이후에 나올 것으로 보이지만 2개월간 흐름을 지켜본 결과 잘 이뤄지고 있는 것 같다"고 전했다. 김현중 동양종금 연구원도 "현재까지 흐름을 볼 때 특성에 맞게 조직을 개편하고 있는 것 같다"며 "일단 경쟁력 강화라는 큰 차원에서 접근하고 있다"고 말했다. 하지만 우려의 시각이 전혀 없는 것은 아니다. 재계의 한 관계자는 "본사 인력 1,200여명의 현장배치와 연구소 통합 등은 아직 진행 중"이라며 "조직개편 과정에서 잡음도 적지 않은 것으로 알고 있다"고 전했다. 양대 부문이 유기적으로 협력할 수 있느냐는 문제 또한 관심을 끄는 대목이다. 삼성전자는 감사팀 등 이윤우 부회장 직속의 본사 조직을 강화해 DS와 DMC 조율의 한 축을 담당하게 했다. 특히 삼성전자의 올해 전략사업인 LED TV 분야에서 DMC와 DS의 시스템반도체 개발팀이 공동 연구에 성공한 것은 양대 부문의 협력이 무리 없이 이뤄질 수 있다는 점을 단적으로 보여줬다. 그러나 양대 부문이 어떤 식으로 협력하게 될지는 여전히 과제로 남아 있다는 평가다. 삼성의 한 고위 관계자는 "서로 다른 두 개의 회사처럼 운영하는 구상은 처음 시도하는 시스템이어서 경영진도 확언할 수 없다"며 "지금부터 모델을 만들어가야 할 문제"라고 말했다. 한편 삼성전자의 현장 중시 인사ㆍ조직 현신은 재계에도 상당한 영향을 미치고 있다. 주요 기업들도 위기 대응의 일환으로 삼성전자식 시스템을 잇따라 도입하면서 현장경영 등이 글로벌 불황 타개의 주요 방안으로 자리잡는 데 일조했다는 평가도 나오고 있다. 배상근 전국경제인연합회 상무는 "기업의 최고 화두는 생존이고 전자의 인사ㆍ조직 혁신은 (삼성전자가) 생존을 위해 노력하고 있다는 한 단면으로 볼 수 있다"며 "평시 시스템에서 전시체제로 전환된 것으로 이해하고 있다"고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >