이와 관련해 일련의 과학자들이 소규모 국제커뮤니티를 구성해 세포, 동물 등의 생명체를 컴퓨터 소재로 활용할 방안을 찾고 있다. 이들의 연구 중 일부는 극히 이론에 국한돼 있지만 대부분은 실질적인 생체컴퓨터 개발을 향해 첫발을 내딛은 상태다.

이들의 궁극적 지향점은 하나다. 바로 마이크로칩과 회로기판의 역할을 생명체가 수행토록 하는 것이다. 실제로 작년 웨스트잉글랜드대학 앤디 아다마츠키 박사팀은 일본연구팀과 공동으로 호주산 솔저 크랩(soldier crab)으로 작동되는 논리 게이트를 개발했다.

컴퓨터 논리 케이트의 회로 모양을 닮은 미로를 만든 뒤 두 무리의 크랩을 각각 두 곳의 입구(입력)로 넣고 각기 반대쪽 입구로 몰아간 것. 두 무리는 미로 중앙에서 만나 새로운 한 무리(출력)를 이뤘다.

이렇게 합쳐진 무리(출력)는 그들이 지닌 벡터값의 총합이 가리키는 방향으로 진행하는 경향이 있다. 예를 들어 두 입구에 각기 10마리와 20마리의 크랩을 넣으면 중앙에서 만난 30마리는 20마리의 진행방향으로 함께 움직일 가능성이 크다. 연구팀은 바로 이를 이용해 유용한 명령을 내릴 수 있는 무작위 생체 시스템을 선보인 것이다.

크랩이 군집이동에 특화됐다면 썩은 나무에서 발견되는 단세포생물인 점균류는 지도 제작 능력이 뛰어나다. 앤디 박사팀은 이 분야에도 뛰어들어 지난 수년간 캐나다 퀸스대학셀림 아클 박사팀과 점균을 가지고 네트워크 매핑을 연구 중이다.

"한번은 캐나다 지도의 각 대도시 위치에 점균의 먹이인 오크나무 조각을 떨어뜨린 다음 토론토에 점균을 올려놓았어요. 점균들은 먹이를 향해 최적 경로로 자라났죠. 이 경로는 도시를 잇는 가장 효율적 도로망인 셈이에요. 캐나다의 실제 고속도로망과도 거의 완벽히 일치하더군요."

작년 4월에는 스위스의 생체공학자들이 이진수 수준의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있도록 인간 세포를 프로그래밍하기도 했다. 이들은 유전자 조작 기술을 동원, 세포에 유전자로 그린 회로를 형성시켜 각 세포가 다른 세포의 회로를 작동 또는 정지시킬 수 있게 했다. 이 능력에 기반해 세포들은 자신에게 뿌려진 것(입력)이 항생물질인 에리트로마이신인지 산화방지제인 플로레틴인지를 구별, 적색과 녹색 형광 단백질로 답을 표시(출력)했다.

그런데 이런 연구의 가치는 뭘까. 앤디 박사는 점균으로 도로, 무선통신 네트워크, 정보처리 회로 등을 설계할 수 있다고 설명한다. 최신 컴퓨터를 사용한 것 보다 더 뛰어나게 말이다. 점균과 전자기술의 접목도 잠재적 효용성이 크다고 한다. 때문에 그는 이미 점균의 학습능력과 전기통신 시스템의 속도를 융합한 컴퓨터 칩의 개발에 돌입했다.

"이 하이브리드 칩은 컴퓨터라기보다 인간의 두뇌에 가까운 방식으로 정보를 처리하게 됩니다. 생체전자공학과 컴퓨터 산업에 혁명이 일어나는 거죠."

그의 동료인 에이클 박사는 기존 전자제품이 불가능했던 기능의 구현이 생체 컴퓨터의 진정한 가치라고 강조한다.

"실리콘이 녹고, 얼고, 부서지는 곳에도 생명은 존재합니다. 외계행성, 심해, 인체 내부 등 지금의 컴퓨터는 작동할 수 없었던 가혹한 환경에서 컴퓨팅이 가능해진다고 생각해보세요."

물론 최대 수혜자는 의학계일 것이다. 세포는 다른 세포와의 상호작용이 용이하기 때문이다. 스위스연방공대(ETH)의 '세포 계산기(cell-calculator) 프로젝트' 수석 연구원인 마르틴 휘세네거 박사에 의하면 세포를 프로그래밍해 지능형 임플란트를 제작, 질병 진단과 맞춤형 치료에 이용할 수 있다. 특정 암이 발병할 때 나타나는 분자를 탐지하거나 암세포를 사멸시킬 치료제를 전달시키는 것이다. "병든 세포는 버그가 있는 프로그램과 같아요. 컴퓨터공학자들은 버그를 찾아 없애는 데 일가견이 있죠."

"점균에 기반한 생체 컴퓨터가 개발되면 생체전자공학과 컴퓨터 산업 전반에 혁명이 일어나게 됩니다."

논리 게이트 (logic gate) 디지털 회로를 만드는 데 가장 기본적인 요소. 대부분은 두 개의 입력과 한개의 출력을 가진다.

벡터 (vector) 힘, 속도, 가속도 등 크기와 방향을 동시에 나타내는 물리량. 두 정보를 모두 포함한 화살표로 표현할 수 있다.

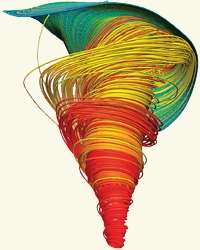

| 태양 사이클론 최근 한 유럽 연구팀이 미 항공우주국(NASA)의 태양관측위성(SDO)과 1m급 해상도의 태양망원경 데이터를 활용, 태양의 회전 자기장을 3D 시뮬레이션[좌측]했다. 태양의 상층 대기가 표면보다 수백 배나 뜨거운 이유를 규명하기 위해서였다. 연구결과, 이는 태양 표면에서 뜨겁게 대전된 기체가 자기 폭풍에 의해 상층부로 뿜어지기 때문이었다. 태양에는 항상 1만1,000여개의 거대 폭풍(최대 직경 1,450㎞)이 불고 있다. |

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >