폐수 속 질산염을 고부가가치 에너지원인 암모니아로 바꾸는 기술이 나왔다. 생산과정에서 이산화탄소 배출이 없는 그린 암모니아를 만들고, 폐수 속 오염물질도 정화할 수 있게 됐다.

울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 서관용·장지욱 교수팀은 햇빛을 이용해 폐수 속 질산염에서 암모니아를 얻는 기술을 개발했다고 23일 밝혔다.

암모니아는 연간 1억 5천만 톤 이상 소비되는 산업·농업 필수 화학물질이자, 수소 함량이 높아 차세대 에너지 저장·운송체로 주목받고 있다. 하지만 현재 암모니아는 그 생산량의 90% 이상을 고온·고압 조건의 하버-보슈 공정에 의존하고 있어 막대한 온실가스가 배출된다.

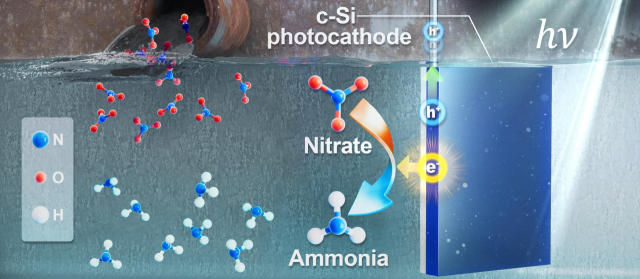

연구팀은 태양광으로 이산화탄소 배출 없이 암모니아를 만드는 광전기화학(PEC) 시스템을 개발했다. 폐수 속 질산염을 원료로 하는 기술이다. 질산염은 고농도일 경우 청색증, 위장암 등을 유발하는데, 이 시스템은 질산염을 선택적으로 환원시켜 암모니아로 바꾼다.

시스템은 실리콘 광전극과 니켈포일촉매로 구성돼 있다. 실리콘 광전극이 햇빛을 받아 전자를 만들면, 이 전자가 니켈 촉매를 통해 질산염 환원 반응을 유도하게 된다.

니켈 촉매 표면에 얇게 생기는 니켈 하이록사이드가 수소 발생 같은 경쟁 반응을 억제하고 암모니아 선택성을 높이는 데 주효한 것으로 이 분석됐다. 이 반응 메커니즘은 실험뿐 아니라 양자역학 기반 계산(DFT 시뮬레이션)을 통해서도 입증됐다. UNIST 물리학과 최근수 교수는 Ni와 Ni(OH)2 표면에서의 질산염 환원 경로와 에너지 장벽을 비교 분석해, Ni(OH)2가 암모니아 생성에 유리한 활성점을 제공한다는 사실을 확인했다.

실험 결과, 이 시스템은 외부 전원 없이도 554 ㎍ ㎠ h⁻¹의 암모니아를 생산해, 광전기화학(PEC) 기반 기술 중 세계 최고 수준의 성능을 기록했다. 이는 기존 최고 성과(353 ㎍ ㎠ h⁻¹)보다 57% 이상 향상된 수치다. 또 25㎠ 규모의 대면적 장치에서도 동일한 성능이 유지돼, 실제 응용 가능성도 입증됐다.

서관용 교수는 “오염물질인 질산염을 차세대 에너지원인 암모니아로 바꾸면 수질 정화와 탄소중립을 동시에 달성할 수 있다”며 “향후 실리콘 기반 광전기화학 장치를 실제 야외에서도 암모니아를 생산할 수 있는 대면적 장치로 제작해 실증하는 연구를 계획 중”이라고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 한국연구재단, 한국에너지기술평가원, UNIST 연구지원본부의 지원으로 수행됐으며, 국제 학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’에 6월 22일 온라인 공개됐다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jjs@sedaily.com

jjs@sedaily.com