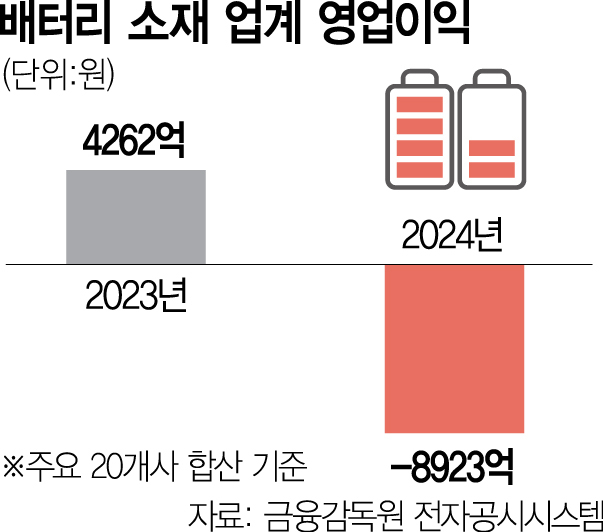

국내 주요 배터리 소재 기업 20개사의 지난해 적자가 약 9000억 원에 달하는 것으로 나타났다. 전기차 수요 둔화 등 여파로 인해 2023년에 비해 1조 3000억 원의 손실을 낸 것이다. 중국의 저가 공세로 수익성이 악화하고 있는 만큼 미국 현지에 생산 거점을 세워 중국 업체들과의 경쟁을 피하겠다는 전략이다.

15일 서울경제신문이 각사 사업보고서 또는 감사보고서를 분석한 결과 배터리 소재 기업 20곳의 합산 영업손실이 8923억 원으로 집계됐다. LG화학(051910)(첨단소재 부문), 포스코퓨처엠(003670)(배터리소재 부문), 에코프로비엠(247540), 엘앤에프(066970), 코스모신소재(005070), 더블유스코프코리아, 더블유씨피(393890), SKIET, 대주전자재료(078600), 솔루스첨단소재(336370), 롯데에너지머티리얼즈(020150), SK넥실리스, 엔켐(348370), 동화일렉트로라이트, 후성(093370), 천보(278280), 에코앤드림(101360), 켐코, 에코프로머티(450080)리얼즈, 율촌화학(008730)이 집계 대상이다.

이들 기업 중 지난해 흑자를 낸 기업은 LG화학·코스모신소재·대주전자재료·켐코·에코앤드림 등 5곳에 불과했다. 2023년만 해도 전체 20개사의 합산 실적은 4262억 원 흑자였다. 1년 만에 손실 규모가 1조 3185억 원이나 불어난 셈이다.

지난해 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)에 따른 2차전지 시장의 전반적인 침체에 더해 수입 의존적인 원자재 수급 구조가 실적 부진의 주된 원인으로 지목된다. 과거 비싸게 들여온 리튬·니켈 등 주요 재료로 생산하고 낮은 가격에 판매하는 탓에 적자를 볼 가능성이 높았다는 얘기다. 특히 과잉 생산에 직면한 중국 배터리 소재 업계도 저가 밀어내기 방식으로 물량 공세를 펼치면서 국내 소재 업계가 고객사로부터 판가 인하 압박에 시달리게 됐다. 업계 관계자는 “음극재의 경우 중국산 가격이 한국산의 절반에 불과하다”면서 “여전히 핵심 원재료인 리튬 가격이 2년 전에 비해 반토막 수준이라 재고 평가손실도 실적에 악영향을 끼치고 있다”고 설명했다.

이런 와중에 도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책으로 인해 불확실성은 더욱 커졌다. 일단 중국을 제외한 나머지 국가에 대한 상호관세가 90일간 유예됐지만 생산량을 대부분 수출하는 2차전지 소재 업계로서는 대응책 마련이 시급한 상황이다. 대(對)중국 견제 기조로 인해 중국 배터리 업계가 미국에 생산 거점을 마련하기 어려운 만큼 중국과의 직접적인 경쟁을 피할 수 있는 북미 시장에 공장을 세울 필요성이 높아졌다는 분석이 나온다.

실제로 올해 2월 미국 테네시 공장을 완공한 동화일렉트로라이트는 최근 3500억 원 규모의 전해액 공급계약을 따냈다. 아직 북미 거점이 없는 엘앤에프는 현지 파트너사인 미트라켐과의 협력을 통해 2027년부터 미국에서 LFP(리튬·인산·철) 양극재를 생산할 계획이다. 또한 엔켐은 미 조지아주에 위치한 전해액 공장의 연간 생산능력을 기존 10만 5000톤에서 내년 20만 톤으로 확대할 예정이다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

coldmetal@sedaily.com

coldmetal@sedaily.com