도널드 트럼프 미국 대통령의 대규모 관세정책으로 거둬들일 수 있는 세수 규모가 당국이 기대하는 수치에 미치지 못할 것이라는 분석이 제기됐다. 트럼프 대통령은 “관세가 미국을 부유하게 만들 것”이라고 자신하고 있지만 미국 경제에 미칠 충격 등을 감안하면 최종적으로 확보될 세수는 훨씬 적을 것이라는 관측이다. 경제학자들은 소비자 가격 상승과 수입 위축으로 실제 세입 효과는 제한적이며 과거 사례도 이 같은 주장을 뒷받침하지 않는다고 반박하고 있다.

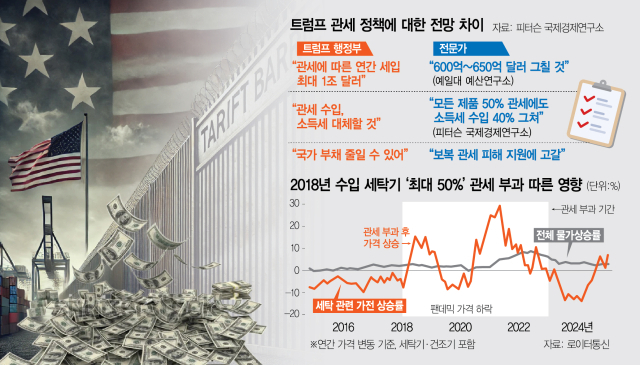

1일(현지 시간) 미 CBS방송에 따르면 예일대 예산연구소는 자동차 관세로 1년이 아닌 10년에 걸쳐 6000억 달러(약 880조 원)에서 6500억 달러(약 953조 원)의 세입을 기대할 수 있다고 추정했다. 트럼프 행정부는 관세 부과에 따른 연 세입을 6000억 달러에서 1조 달러(약 1467조 원)로 추산하고 10년간 세입이 최소 6조 달러(약 8800조 원)에 이를 것이라고 주장했는데 이에 턱없이 모자라는 수치다. 어니 테데스키 예산연구소 경제학 부문장은 “연평균으로 따지면 약 600억~650억 달러(약 88조~95조 원) 수준”이라며 “트럼프 대통령이 말한 수조 달러와는 차원이 다른 수치”라고 지적했다.

예일대는 관세로 인해 자동차 가격이 평균 13.5% 오르고 신차 1대를 살 때 약 6400달러(약 938만 원)의 추가 비용이 발생할 수 있다고 분석했다. 관세의 세입 효과가 일어나기도 전에 기업과 소비자의 부담으로 돌아가고 이는 곧 소비 위축과 경제성장 저해로 이어진다는 것이다.

트럼프 대통령이 주장하는 소득세 대체 주장에도 허점이 있다는 지적이다. 미 재무부에 따르면 2023년 미국의 연간 소득세 세입은 2조 달러 이상이었지만 수입품에 대한 전체 관세 수입은 약 837억 달러, 연방 세입의 1.7%에 불과했다. 미 의회 조사국도 “지난 70년간 관세가 연방 세입에서 차지한 비중은 단 한 번도 2%를 넘은 적이 없다”고 지적했다.

피터슨 국제경제연구소는 더 나아가 “모든 수입품에 50%의 고율 관세를 매긴다고 해도 최대 세입은 연간 7800억 달러 수준”이라며 “이는 소득세 수입의 40%에도 미치지 못한다”고 분석했다. 킴벌리 클라우싱 선임연구원은 “제품 가격이 50% 오르면 누구도 같은 양을 소비하지 않는다”며 “세입은 절대 선형적으로 늘지 않는다”고 강조했다.

미 행정부의 과거 관세정책 실패는 이 같은 주장에 신빙성을 더한다. 트럼프 대통령은 첫 임기였던 2018년 수입 세탁기에 최대 50%의 관세를 부과했고 일부 국내 고용이 늘어났지만 소비자 부담은 훨씬 컸다. 연구에 따르면 약 1800개의 일자리가 창출된 반면 소비자들은 세탁기 가격 상승으로 연간 15억 달러 이상을 추가 지출했다. 세탁기·건조기를 함께 판매하는 유통 구조에서 제조 업체들이 관세 손실을 건조기 가격 인상으로 보전하며 부담이 확대된 탓이다.

이전 행정부에서도 관세를 활용한 적이 있지만 결과는 비슷했다. 2009년 버락 오바마 행정부는 중국산 타이어에 35% 관세를 부과했지만 수입은 제3국으로 우회됐고 미국 소비자는 더 비싼 가격을 감수해야 했다. 오바마 대통령은 당시 이 조치로 1000개 이상의 일자리를 지켰다고 자평했지만 피터슨 국제경제연구소는 2011년 한 해 동안만 소비자들이 11억 달러의 추가 비용을 부담했다고 지적했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

diver@sedaily.com

diver@sedaily.com