법무부가 교육부와 보건복지부에 대한 검사 파견을 전면 중단하기로 했다. 최근 장기 미제 사건이 늘고 중견 검사들의 퇴직이 이어지면서 수사 인력 확보가 시급하다는 판단에서다. 두 부처는 법률 자문 공백을 메울 대책을 마련해야 하는 상황에 놓였다.

24일 관련 부처에 따르면 법무부와 교육부는 최근 협의를 거쳐 교육부에 검사를 추가 파견하지 않기로 결정했다. 이에 따라 현재 교육부에서 법률 자문을 맡고 있는 우재훈 울산지검 검사(사법연수원 41기)의 후임은 배정되지 않는다. 우 검사는 지난 2023년 2월 6일 교육부로 파견돼 오는 3월 10일 임기를 마친다. 우 검사는 그동안 이주호 부총리 겸 교육부 장관의 법률 자문을 맡아 교육 정책 전반에 대한 법적 검토를 수행해왔다. 지난해 의사 집단행동 등 관련 신속한 법률 자문을 제공하기 위해 복지부에 파견됐던 검사 역시 후임 없이 검찰로 복귀할 예정이다. 법무부 관계자는 “관계 부처와 협의를 거쳐 결정한 사항”이라며 “올해는 우선 교육부와 복지부에 대한 검사 파견만 중단하기로 했다”고 밝혔다.

이번 결정의 배경에는 검찰 내 인력난과 사건 적체 심화가 자리하고 있다. 검경 수사권 조정으로 검찰의 수사 지휘권이 폐지되면서 경찰의 보완·재수사 기간이 길어졌고 이로 인해 장기 미제 사건이 늘어나는 문제가 불거졌다. 여기에 중견 검사들의 퇴직이 이어지면서 수사 인력을 외부로 내보내기 어려운 현실이 반영된 것으로 보인다.

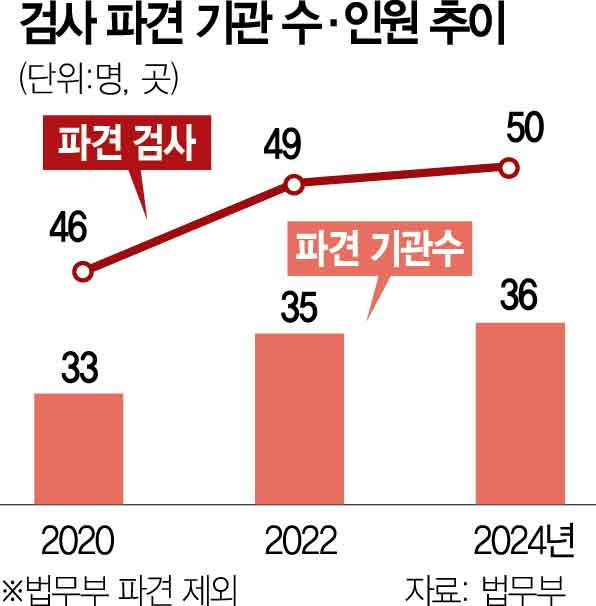

또 검사 파견 규모가 꾸준히 증가하면서 그 필요성에 대한 논란이 커진 점도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 특히 최근 4년 사이 감사원·보건복지부·교육부 등이 새롭게 검사 파견 기관에 포함돼 검찰 내부에서도 파견 확대를 두고 부담이 커졌다는 말이 나온다. 법무부에 따르면 2020년 33곳이었던 검사 파견 기관 수는 2022년 35곳, 지난해 36곳으로 늘었다. 파견 검사 수도 2020년 46명에서 지난해 50명으로 증가했다. 서울중앙지검의 한 부장검사는 “현재 일선 검찰청에서도 부부장검사가 부족할 정도로 인력난이 심각하다”며 “검찰과 직접 협력이 필요한 기관이 아니라면 자체적으로 법률 전문가를 채용하는 것이 바람직해 보인다”고 말했다.

특히 교육부는 검사 파견이 필요하다는 입장을 거듭 밝혔지만 법무부가 “인력이 없다”며 이를 받아들이지 않은 것으로 전해졌다. 대학 권한 지방 이양(RISE·지역 혁신 중심 대학 지원 체계)과 교육감 러닝메이트제 도입 등 주요 교육 개혁이 법 개정을 전제로 하는 만큼 상시적인 법률 검토가 필수적이라는 게 교육부의 주장이다. 또 학교 내 법적 분쟁 증가, 사교육 카르텔 문제, 대학 입시 공정성 논란 등으로 법률 자문 수요가 더욱 커지면서 검사 파견이 절실하다는 입장이다.

교육부 관계자는 “파견 검사가 있어서 의대 정원 증원과 연대 논술 논란 같은 사안에서도 즉각적인 법률 검토가 가능해 정책 추진이 원활했다”며 “파견이 중단돼 아쉽지만 결국 외부 법률 자문 기관과 유료 계약을 맺을 수밖에 없다”고 전했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

chae@sedaily.com

chae@sedaily.com