지난해 국내 부동산 신탁사들의 총 영업이익이 14년 만에 적자 전환한 것으로 나타났다. 건설경기 악화에 수수료 경쟁이 치열해진 데다 ‘고위험 고수익’ 상품인 책임준공형 관리형 토지신탁 부실이 본격적으로 반영된 결과로 풀이된다.

17일 금융투자협회 등에 따르면 주요 부동산 신탁사 총 13곳은 지난해 총 5157억 원의 영업손실을 기록했다. 이들 신탁사는 2023년에 총 영업이익으로 3311억 원을 거뒀다. 연간 기준 신탁사들의 총 영업이익이 적자를 기록한 건 2010년 이후 약 14년 만이다. 영업이익이 크게 감소하면서 총 당기순손실 규모는 6417억 원에 달했다.

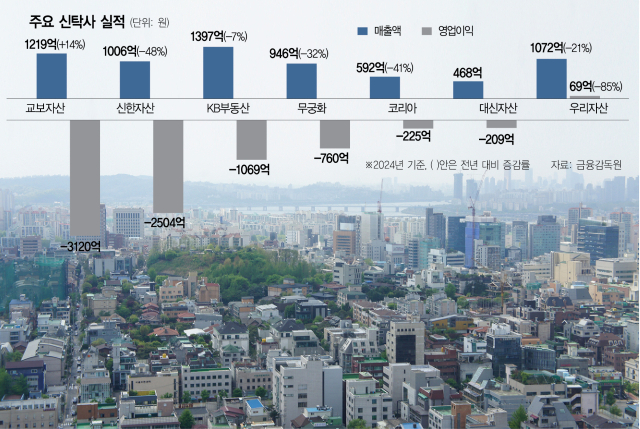

기업별로 보면 교보자산신탁의 영업손실 규모가 3120억 원으로 가장 컸다. 이어 신한자산신탁(-2504억 원)·KB부동산신탁(-1068억 원)·대신자산신탁(-209억 원) 등 금융계열 신탁사들의 실적 악화가 두드러졌다.

무궁화신탁은 2023년 164억 원의 흑자를 기록했지만 지난해에는 760억 원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 흑자 기조를 이어왔던 코리아신탁도 지난해 225억 원의 손실을 내며 적자 전환했다.

신탁사 13곳 중 7곳이 흑자를 기록했지만 그마저도 영업이익이 감소했다. 우리자산신탁은 2023년 448억 원에서 지난해 69억 원으로 줄었다. 같은 기간 하나자산신탁도 1064억 원에서 787억 원으로 27% 감소했다. 반면 대한토지·코람코·한국토지신탁 등 비금융계열 신탁사들은 영업이익이 증가세를 보였다.

건설 업계는 책임준공형 토지신탁 사업이 신탁사 실적 발목을 잡은 것으로 분석하고 있다. 책준형 신탁은 건설사가 약속한 기한 내에 공사를 마치지 못하면 일종의 보증을 선 신탁사가 금융비용 등 모든 책임을 떠안는 구조다. 특히 후발주자인 금융계열 신탁사들은 건설경기가 좋을 때 책준형 신탁 영업을 확대해 고액의 수수료를 챙기면서 몸집을 불려 왔다. 하지만 건설경기 위축에 부도를 이유로 책임준공을 지키지 못하는 건설사가 늘어나면서 부실이 신탁사로 전이되고 있는 상황이다.

실제로 KB부동산신탁은 지난해 10월 경기도 평택의 물류센터 시공을 맡은 새천년종합건설의 부도로 책임준공을 이행하지 못해 대주단으로부터 104억 원의 손해배상 소송을 당한 바 있다. 여기에 금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 건전성 강화 방안의 일환으로 부동산 신탁사에 대손충당금을 추가로 쌓게 한 것도 실적 악화의 폭을 키운 것으로 풀이된다. 무궁화신탁의 대손충당금 규모는 2023년 223억 원에서 지난해 900억 원으로 4배가량 증가했다.

이에 정부는 책임준공 계약 유연화를 통해 건설사와 신탁사 연쇄 부실을 막겠다는 방침이다. 책임준공 기간 연장사유에 태풍·홍수 등 기상 변화 등을 포함하고, 위반 기간에 따라 부담해야 하는 금융비용을 달리하겠다는 계획이다. 다만 신탁 업계에서는 실효성에 대한 의문이 제기된다. 한 부동산신탁사 관계자는 “현행처럼 PF 대출 원리금 전액을 인수하는 건 무리한 요구”라며 “직접적인 손해액을 추산해 배상할 수 있도록 하는 안전장치 마련이 절실하다”고 지적했다.

올해 실적 전망도 ‘먹구름’

국내 부동산신탁사들이 지난해에 이어 올해도 부진한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 책임준공형 관리형 토지신탁과 관련한 소송전이 본격화되는 데다 경영 악화 리스크에 신규 수주 역시 감소할 것으로 예상되면서다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 부동산신탁업계 1위 한국자산신탁이 지난해 1~3분기 중 계약을 체결한 신탁 수수료의 약정액을 뜻하는 신규 수주액은 498억 원으로, 전년 동기(604억 원) 대비 약 18% 감소했다. 이는 관련 수치를 공시한 2017년(1~3분기) 이래 역대 최저 규모다. 한국자산신탁의 신규 수주액은 2017년 2000억 원에 육박했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기가 현실화한 2023년 1000억 원을 처음으로 밑돌았고, 지난해에는 500억 원을 간신히 넘은 것으로 추정된다.

책준형 신탁을 둘러싼 소송전도 잇따르고 있다. KB부동산신탁은 이달 서울 서대문구 도시형생활주택과 부산 오피스텔 개발 사업 대주단으로부터 각각 책임준공의무 미이행을 사유로 손해배상 소송을 당했다. 2건의 소송 가액을 합하면 436억 원에 달한다. 신한자산신탁도 지난해 말 세종시의 한 숙박시설 개발사업 대주단으로부터 600억 원대 청구 소송을 당했다. 팬데믹과 자잿값 상승 등 여파에 시공사가 책임준공 약정일보다 약 1년을 지난 시점에 준공을 마치면서 불똥이 보증을 선 신탁사로 튄 것이다.

개발 업계의 한 관계자는 “책준형 신탁 문제가 본격적으로 2023년부터 불거졌고, 올해 줄줄이 소송 결과를 앞두고 있는 상황”이라며 “만약 신탁사가 패소할 경우 비용부담이 실적에 미치는 영향은 매우 클 것”이라고 말했다. 건설 경기 악화에 올해 건설사 부도가 늘어날 것으로 전망되는 것도 신탁사에 부담이다. 지난해 부도를 신고한 국내 건설업체는 총 29곳으로 2019년(49곳) 이후 5년 만에 최대를 기록한 바 있다.

나이스신용평가는 지난해 하반기 정기평가에서 신한자산신탁의 단기신용등급을 A2에서 A2-로 하향 조정했다. 코리아신탁 장기 신용등급도 기존 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮춰 잡았다. 윤기현 나이스신용평가 선임연구원은 “책준형 토지신탁 신규 수주가 감소하면서 외형이 축소될 가능성이 존재한다”며 “사업장 관련 우발부채 현실화로 자산 건전성도 다소 저하될 것”이라고 밝혔다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

mjshin@sedaily.com

mjshin@sedaily.com