10여 년 전만 해도 스코어카드를 모으는 골퍼들을 어렵지 않게 볼 수 있었다. 지금 종이 스코어카드에 대해 언급하면 ‘라떼는 말야~’ 같은 느낌이 돼 버렸다. 전자기기에 입력하는 시대다. 최근 2~3년 사이 골프에 입문한 젊은 골퍼들이 종이 스코어카드를 한 번도 못 봤을 확률은 거의 ‘백퍼(100%)’다. 물론 라운드 후 원하면 스코어를 프린트할 수는 있지만 그것과 종이 스코어카드는 전혀 다르다.

골프는 원래 매치플레이였다. 한 홀에서 4타를 치든, 10타를 치든 상대보다 1타라도 덜 치면 이기는 상대적인 개념의 게임이었다. 벌타를 받을 때도 자신의 스코어에 합산을 하는 게 아니라 상대에게 이득을 줬다. 예를 들어 1744년 만들어진 13개로 이뤄진 최초의 규칙을 보면 이런 내용이 있다. ‘볼을 분실한 경우 원래 샷을 했던 지점으로 되돌아가서 다른 볼을 드롭해야 한다. 자신의 불운에 대해서는 상대방에게 1타의 우위를 허용한다’(8조).

당시 매치플레이에서는 타수를 세는 게 아니라 상대와 자신의 우위 관계만 따지면 됐다. 상대와 동타일 때는 ‘라이크(like)’, 1타 많을 때는 ‘오드(odd)’, 2타 많을 때는 ‘투 모어(two more)’, 3타 많을 때는 ‘스리 모어(three more)’ 등과 같은 식이었다. 타수를 셀 필요가 없으니 스코어카드도 굳이 필요 없었다.

홀의 타수를 누적 합산해 승자를 정하는 스트로크플레이 방식이 처음 개발된 건 1759년 스코틀랜드의 세인트앤드루스에서다. 당시로서는 혁신적인 변화였다. 하지만 귀족이나 상인 등을 제외하면 간단한 덧셈 교육조차 받지 못했던 시절이었다. 자기 타수를 세는 것도 힘겨운데 남의 타수까지 세야하는 건 큰 고역이 아닐 수 없었다. 각자 타수를 종이쪽지나 수첩에 적었다. 심지어 와이셔츠 소매에 적기도 했다. 라운드 후에는 타수를 클럽의 경기 장부에 옮겨 적었다.

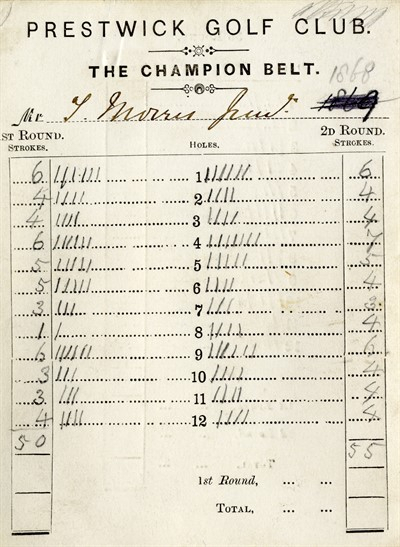

1869년 디 오픈(브리티시 오픈) 우승자 영 톰 모리스의 스코어카드를 보면 1타를 칠 때마다 홀 번호 빈칸에 연필로 빗금을 그었다. 그런 뒤 그 옆에 숫자를 써 넣었다. 8번 홀(파3)에는 빗금이 하나밖에 없다. 디 오픈 첫 홀인원이었다.

진지한 골퍼들은 스코어 적는 행위를 신성시했다. 타수뿐 아니라 파 온 여부, 퍼트 수 등 경기 내용을 꼼꼼히 기록했다. 스코어카드는 단순히 타수만 기록하는 종이가 아니었다. 연필로 꾹꾹 눌러 쓰면서 코스에 대한 기억, 동반자와의 추억도 함께 새겼다. 캐디들은 버디에는 예쁜 하트 모양의 스티커를 붙여주기도 했다. 그러한 스코어카드를 보면서 당시의 추억을 되살렸다. 가끔 외국 유명 코스에 가면 라운드를 하지는 못하더라도 기념품으로 스코어카드를 챙겨오곤 했다. 스코어카드에는 골프장마다의 개성이 담겨 있었다. 지인 중에는 타수를 적을 때 사용하는 작은 연필만 수집하는 이도 있다.

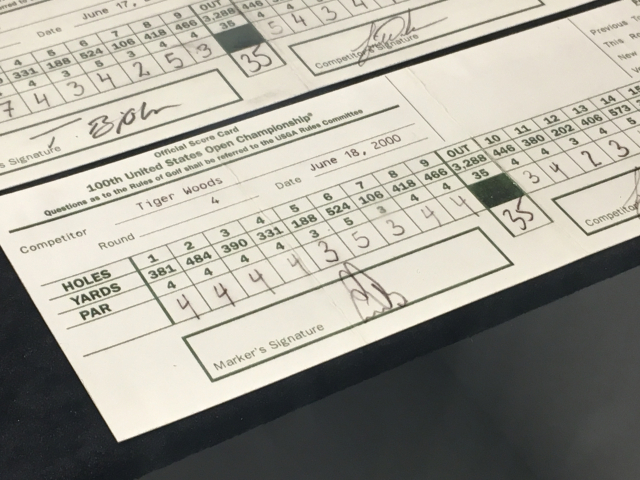

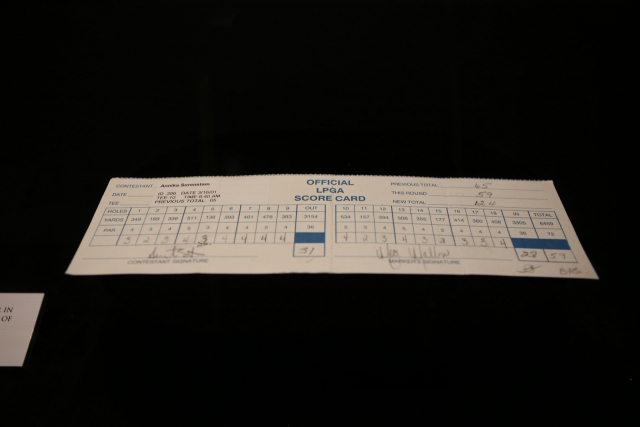

세계 골프 명예의 전당에도 몇 장의 스코어카드가 보관돼 있다. 미국프로골프(PGA) 투어 사상 최초로 59타를 친 알 가이버거의 스코어카드를 비롯해 여자골프 사상 최초이자 유일하게 59타를 친 안니카 소렌스탐의 것, ‘골프 황제’ 타이거 우즈의 100회 US 오픈 제패 당시의 것 등이다.

종이 스코어카드는 점차 소멸하고 있다. 외국에 비해 한국의 속도가 훨씬 빠르다. 전자 스코어카드는 환경 이슈를 등에 업고 더욱 힘을 받고 있다. 각국 골프협회의 공인 핸디캡 산정을 위한 시스템도 디지털화 되면서 종이 스코어카드의 설 자리는 줄고 있다. 작지만 소중한 골프문화와 낭만이 역사의 뒤안길로 사라지고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

sygolf@sedaily.com

sygolf@sedaily.com