1990년대 말 수단계 영국 기업인 모 이브라힘의 눈에 아프리카 대륙이 들어왔다. 아프리카에서 휴대폰 사업을 하겠다고 하자 주변 사람들은 아연실색했다. 아프리카는 위험한 곳이고 사람들은 반쯤 이상하며 어딜 가나 독재와 부패가 판을 치고 마실 물조차 부족한 곳이라고 했다.

사실 맞는 말이었다. 가난과 부족한 인프라, 불안정한 정부, 질 낮은 교육과 보건 등 모든 경제·사회 지표가 기업의 아프리카 진출을 ‘미친 짓’이라고 경고했다. 심지어 휴대폰사업이라니. 빈곤 때문에 끼니도 거르기 일쑤인 사람들이 휴대폰을 어떻게 사겠는가.

아프리카에서 휴대폰은 사치품인가 |

‘파괴적 혁신’의 창시자인 클레이튼 크리스텐슨이 에포사 오조모, 캐런 딜론과 함께 쓴 책 ‘번영의 역설’은 빈곤 해결의 근본 해결책으로 셀텔과 같은 기업의 시장 창조 혁신을 강조한다. 국제사회의 ‘나라님’들이 나서서 엄청난 원조개발 자금을 쏟아부어도 빈곤 지역의 가난은 쉽게 사라지지 않고, 정부 주도의 인프라 투자가 쉽게 실패하는 이유를 알려주면서 기업 주도 경제성장의 필요성을 다양한 사례를 통해 설명한다.

물건 팔아 이윤만 남긴 게 아니었다 |

기업들이 외면하는 곳이야말로 삶의 질 개선을 위한 소비 욕구가 그 어떤 곳보다 강하다. 다만 그 욕구에 부합하는 간편하고 저렴한 해결책이 없을 뿐이다. 책은 이런 상태를 ‘비소비’라고 정의한다. 기업은 비소비를 소비로 전환할 수 있는 물건이나 서비스를 찾아내서 팔면 된다. 셀텔이 그랬듯이 말이다.

관련기사

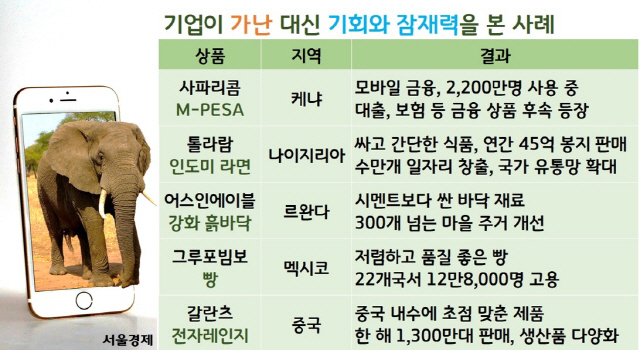

이미 몇몇 기업은 셀텔과 같은 도전에 나서 성공의 길을 가고 있다. 싱가포르 식품기업 톨라람은 수천만 나이지리아인들의 배고픔에 주목했다. 싸고 조리가 간편한 인도미 라면을 들고 나이지리아로 들어갔고, 현재 연간 45억 봉지를 판매한다. 그 전까지 나이지리아인들은 라면이란 음식을 몰랐다. 멕시코의 안경 회사 옵티카스 베르 데 베르다드는 레이밴과 같은 고급 브랜드와 경쟁하는 대신 일반 멕시코인들을 공략하기로 했다. 국민의 43%가 시력 교정이 필요한 멕시코에서 박리다매가 가능할 것이라는 예상은 그대로 들어맞았다. 세계적인 가전 기업이 된 중국의 갈란츠, 시멘트를 못사는 르완다 사람들을 위해 저렴한 강화 흙바닥을 들고간 어스인에이블도 비슷한 성공 사례다.

세상의 가난한 청년들에게 희망을 주려면... |

이들 기업은 이윤 창출에만 성공한 게 아니라 일자리를 만들어 사회를 안정시키고, 인프라를 강화했다. 나아가 이런 변화는 만연했던 부패를 줄이고, 정부의 법·제도 개선 필요성을 자극했다. 공짜로 파준 우물은 관리 능력 부재로 결국 망가진 채 방치되지만, 기업이 시장을 만들어 소비를 자극하면 사회 개선을 주도할 수 있다고 책은 강조한다.

공저자 중 한 명인 크리스텐슨은 지난 1월 타계했다. 그는 생전 한국의 발전을 여러 차례 높이 평가했었다. 이 책에서도 한국이 믿을 수 없는 번영에 이르게 된 과정을 좋은 선례로 강조한다. 삼성이나 기아차, 포스코 등이 과거 가난한 한국의 ‘비소비’ 상태를 ‘소비’ 로 바꿨고, 후속 변화도 이끌었다고 말한다.

어쩌면 이 책은 ‘혁신의 구루’로 불렸던 크리스텐슨이 마지막으로 세상에 남긴 선물 같은 유언일지도 모른다. 더 많은 청년들이 가난 때문에 삶을 포기하기 전에 기업가, 투자자, 정책 입안자 등이 가난에 대한 정의와 관점을 바꾼다면 함께 번영의 길로 나갈 수 있을 것이라고 말이다.

/정영현기자 yhchung@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yhchung@sedaily.com

yhchung@sedaily.com