엄청난 변화의 소용돌이가 시작되는 개띠해, 그것도 황금 개의 해를 맞아 뒤늦게나마 오래전부터 인간과 생활해 온 개에 관련된 이야기들을 풀어보려 한다.

그 중에서도 개와 얽힌 고사와 생활 속 얘기를 중심으로 형식에 얽매이지 않고 틈틈이 자유롭게 풀어보는 기회를 가져 보려 한다.

◇견(犬)과 구(狗)는 어떻게 다른가

우리는 일상에서 개를 지칭하는 한자는 犬과 狗를 어떻게 구별해서 쓰고 있을까.

이와 관련해선 다양한 주장들이 존재하고 있다. 우선 어린 개, 즉 강아지를 일컫는 말이 狗이고 다 큰 개를 犬이라고 불러왔다는 주장이다. 큰 개를 성견이라 부르지 성구(成狗)라 하지 않으니 맞는 말이다. 그런데 통상 똥개(便犬)를 부를 경우엔 이런 주장이 맞지만 누런개(黃狗)나 흰개(白狗)는 이미 다 컸음에도 황견, 백견이라 하지 않으니 맞지 않는다.

그래서 이를 다시 식용과 식용이 아닌 개로 구분해 부른다는 주장이 오래전부터 있어 왔다. 개고기(狗肉), 개고기탕(狗湯)은 모두 황구와 백구, 흑구 등 다 큰 개가 대상이었다. 즉 먹기 위해 기르던 개에는 狗라는 단어가 따라붙는다. 식용이 아닌 경우엔 대부분 犬이 붙는다. 애견, 군견, 맹인견, 탐지견 등등.

개를 먹는 일이 반문화적이라는 국내외의 비난이 쏟아지면서 요즘엔 ‘식구(食狗)’ 인구가 많이 줄어든 것은 사실이다. 하지만 개가 식용으로 아주 오래전부터 길러져 왔다는 것은 되돌릴 수 없는 사실이다. 논어(論語)에도 제사에 개고기를 쓴다는 기록이 있을 정도였으니 말이다. 개의 식용은 유교의 기초적인 예를 가르친 소학(小學)에서도 등장한다. 여기선 아예 사회적 지위에 따라 제사와 손님 접대에 올리는 고기의 종류를 구분하고 있다. ‘군자는 소, 대부는 양, 선비는 개고기를 올린다’고.

웰시코기를 반려견으로 키우고 있는 필자의 입장에서는 끔찍한 일이지만 인간이 개를 키우기 시작한 이유이기도 했으니 어쩔 수 없는 일이다. 그래서 가축으로서의 개와 애견(반려동물), 실험용 개로 구분하고 이를 관리하는 법규도 따로 만들어 관리하고 있다.

◇고구려 벽화속 개는 풍산개일까?

우리 민족이 개와 함께한 역사는 아주 오래됐지만 눈으로 확인할 수 있는 것은 고구려 벽화를 통해서이다. 우리는 부여를 통치한 5부족은 왕을 배출한 부족과 마가, 우가, 구가, 저가라는 4출도라는 부족장이 대표한다는 사실을 배웠다. 4출도의 하나인 구가는 바로 개를 뜻한다. 자료가 남아있진 않지만 부여의 부족장 구가가 이끄는 부족엔 개와 관련 있는 다양한 그림이나 장식 등이 존재했을 것이 분명하다.

우리의 눈으로 확인할 수 있는 개 그림이 고구려 벽화에서 여러 점 모습을 나타낸다.

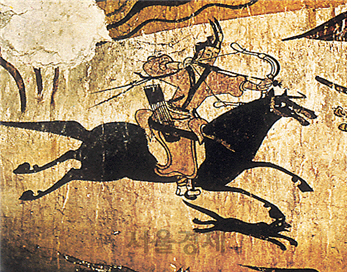

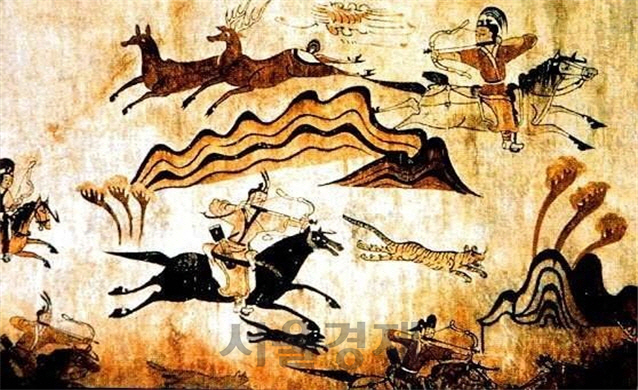

고구려인들의 역동적인 사냥 모습을 묘사한 것으로 유명한 무용총 수렵도엔 주인공이 말타고 호랑이를 뒤쫓으며 활시위를 겨누고 있다.

그때 말 바로 옆에서 용맹스럽게 함께 달리는 동물, 바로 검은개다. 귀가 쫑긋 섰고 꼬리가 두툼하다. 우리나라 토종개가 분명한데 풍산개를 닮은 듯하나 알 수 없다. 풍산개의 용맹함에 대해선 많은 일화가 있다. 사로잡은 호랑이 우리에 풍산개를 먹이로 산 채로 넣어주었는데 다음날 되레 호랑이가 죽어있었다는 얘기를 옛날이야기처럼 들었던 기억이 있다.

아무튼 고구려 귀족이 수렵을 나갈 때 같이 들판을 함께 내달렸던 씩씩하고 겁없는 사냥개가 고구려에 있었음을 알 수 있다.

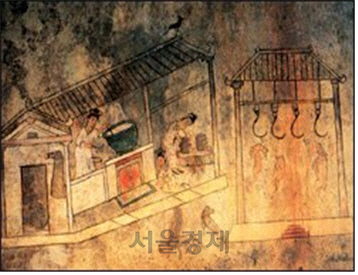

또 고구려 고분 안악3호분에는 당시 부엌 풍경을 그린 벽화가 있는데 고기들을 걸어놓은 푸줏간 앞에, 한창 요리하느라(시루에 떡을 찌는 것 같은) 바쁘게 움직이는 부엌 앞에 두 마리의 가축이 어슬렁거리고 있다. 줄에 매어놓은 듯한데 틀림없는 강아지다. 집지키는 강아지들. 이들도 귀가 쫑긋하고 몸이 길쭉해 날렵한 고구려의 토종개임이 분명하다. 풍산개의 늠름한 모습과 진돗개의 영민한 자태가 오버랩되는 그림이다.

지금은 중국땅 집안현에서 발견된 각저총에도 개 그림이 등장한다. 무덤 앞방과 통로에 나무와 함께 그려진 맹견인데 목줄을 하고 앉아 짖고 있는 모습이 위압감이 느껴진다. 주인의 무덤을 목숨 걸고 지켜낼 것 같은 충성심이 느껴지는 게 영락없는 풍산개다. 1,500년전이나 지금이나 풍산개의 혈통이 그대로 이어져 오고있다는 사실이 새삼 놀랍다. 한국 고유의 견종인 풍산개, 진돗개의 선조들이 혈통을 유지해 오고 있음이다. 외래종들이 애견인들의 안방을 차지하고 있는 현실과 격세지감을 느끼게 된다./서동열기자 drsuh@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >