수도권에 있는 A대학은 평소 현장실습 계약을 맺은 기업 30곳으로부터 무더기로 계약 취소 통보를 받았다. 알고 보니 열정페이 논란을 잠재우기 위해 기업에 요구한 인건비를 두고 인근의 한 대학에서 무급 현장실습을 제안하자 기업들이 계약을 깬 것으로 드러났다. A대학 관계자는 “아무리 협력기업을 찾기 어렵다고 해도 학생들 급여를 주지 않아도 되는 조건을 내세워 다른 대학의 협력기업을 빼앗아갈 줄은 몰랐다”며 “대학들이 실적에 눈이 멀어 애꿎은 학생들만 열정페이 현장으로 내몰리고 있다”고 토로했다.

재정난을 넘어 폐교 위기에 직면한 일부 대학이 취업률을 끌어올리기 위해 학생들을 저임금 노동 착취 현장으로 떠밀고 있다.

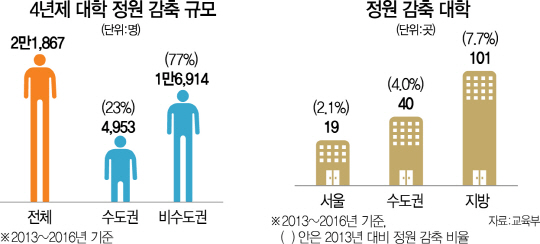

25일 대학가에 따르면 재정절벽에 내몰린 대학들이 정부 재정지원사업 평가요소인 취업률 등을 높이기 위해 각종 꼼수를 부리고 있다. 특히 정원 감소로 재정수입이 해마다 줄어들고 있는 지방대학을 중심으로 학생들을 편의점이나 열악한 환경의 중소기업으로 등을 떠미는 실정이다.

수도권의 한 전문대학 산학협력단장은 “취업률이 중요하다 보니 학교에서 일감을 어느 정도 약속하면서 1년에 40~50명의 학생들에게 사업자등록증을 내라고 권유하는 게 관행”이라며 “브로커를 통해 학생을 허위로 입사시키고 1년 동안 받은 지원금을 나중에 회사에 되돌려주는 사례도 있다”고 말했다. 특히 “4대 보험을 받으면 취업률 지표에 잡히다 보니 장기 취업준비생에게 편의점 아르바이트를 권하는 대학은 부지기수”라고 덧붙였다.

교수들 사이에서도 학교 압력을 견디지 못하고 학생들을 어디든 취업시키고 보자는 분위기가 확산되고 있다. 교수 재임용 및 승진을 평가할 때 강의 만족도와 논문 게재실적 등을 평가하지만 상당수 지방 사립대학은 학생 취업률을 가장 중요한 평가요소로 삼기 때문이다.

경남 지역의 한 사립대학 교수는 “제자들 손잡고 산업단지를 떠돌아다니는 교수들이 늘고 있다”며 “기업체도 학교의 집요한 요구에 손사래 치며 ‘잡상인과 교수는 출입금지’라는 표지판을 붙여놓을 정도”라고 푸념했다.

대학도 억울하다는 입장이다. 정부가 야심 차게 사업을 추진한 뒤 실적이 미미하면 애꿎은 학교만 독촉하다 보니 어쩔 수 없이 학생들을 등 떠밀게 되는 측면이 있다는 얘기다. 경북 지역의 한 전문대학 취업센터장은 “고용노동부 현장실습이나 직무체험 프로그램 실적이 목표치보다 낮으면 대학 입장에서는 최소한의 성의라도 표시하기 위해 학생들을 떠미는 무리수를 둘 수밖에 없다”고 전했다.

교육부를 비롯한 고용노동부·중소기업청 등의 사업 단위 규모가 커지면서 지방 소규모 대학들이 사업 대상에서 제외된다는 것도 한 원인으로 꼽힌다. 한 전문대학 관계자는 “취업지원사업 규모가 커지면서 지방의 소규모 대학은 신청조차 하지 못한다”며 “이처럼 주요 재정지원사업에서 소외되다 보니 나머지 사업예산이라도 따내려는 절박감에 학생들에게 무리수를 두게 된다”고 설명했다.

/박진용기자 yongs@sedaily.com

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

yongs@sedaily.com

yongs@sedaily.com