|

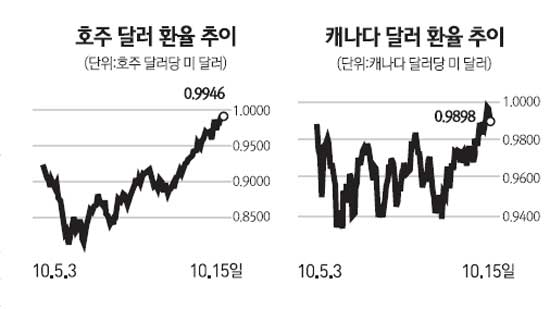

자국 통화 방어나서지 않아. 자원 수출 관광업계는 울상. 호주와 캐나다가 지난주 말 자국통화 가치가 기축통화인 미국 달러화가 같아지는 통화 등가(parity) 시대를 맞았다. 이는 미국이 주도하는 달러 약세기조가 지속되고 흐름에서 자원부국인 두 나라가 최근의 글로벌 상품시장의 강세에 힘입어 경기회복에 속도를 내고 있기 때문이다. 두 나라가 높은 기준금리를 유지하면서 일부 신흥국과는 달리 통화절상을 막기 위한 외환시장 개입에 나서지 않는 점도 통화강세에 한몫하고 있다. 두 나라는 실제 통화강세를 사실상 용인하면서 약달러와 신흥국 수요 증가에 따른 상품시장 강세를 최대한 이용하고 있다. 미 달러로 벌어들인 자원 수출액을 자국 통화로 환산할 때 더 큰 수익을 기대된다. 또 내부적으로는 자국 통화 강세를 통해 인플레이션을 차단하려는 의도도 있다. 호주 달러화는 미 뉴욕 외환시장에서 지난 15일 오전(현지시간) 한때 1.0003 달러에 거래되어 변동환율제가 도입된 지난 1983년 이후 28년 만에 호주 달러와 미 달러의 가치가 같아지게 됐다고 이날 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했다. 호주 달러는 이날 0.9946 달러로 장을 마감했다. 호주 달러는 지난주 내내 0.99 달러선을 오가면서 1 달러 돌파를 눈앞에 뒀다. 호주 달러는 지난 5월 말 올해 최저점인 0.8109 달러를 기록한 이후 가파르게 상승해 통화가치가 지금까지 20% 이상 올랐다. 호주가 이날 통화 등가를 맞은 것은 미 연방준비제도이사회(FRB)가 추가 양적완화 정책을 사실상 확정하면서 약달러 흐름이 지속될 거라는 관측이 확산된 데 따른 것이다. 내부적으로는 호주 경제가 중국의 엄청난 수요에 힘입은 광산붐으로 기초체력을 회복했고 여기에 지난 1년간 6번이나 인상한 기준금리가 현재 4.5%로 매우 높은 편이어서 외국자본의 유입이 현격히 늘고 있기 때문이다. WSJ은 특히 철광석과 석탄 등 호주의 광산붐을 주목하며 “(호주 달러가) 추가적으로 더 올라갈 잠재력이 있다”고 내다봤다. HSBC의 폴 블록스햄 수석 이코노미스트는 “호주 중앙은행은 보통 환율변동 범위를 넓게 잡는다”며 “호주 경제가 광산붐의 혜택을 충분히 누릴 때까지 통화가치 절상을 용인할 것”이라고 말했다. 캐나다 달러의 가치도 지난 14일 장중 1.0001 달러까지 상승하면서 지난 4월(1.0006 달러)에 이어 또다시 통화 등가를 기록했다. 블룸버그통신에 따르면 캐나다 달러의 지난 10년간 평균치는 0.78 달러였다. 캐나다 달러는 미 달러에 견줘 지난해 16% 올랐으며 올해도 5% 상승했다. TD증권의 숀 오스본 수석 통화전략가는 “약달러와 상품시장 강세가 캐나다 달러를 강하게 만들고 있다”면서도 그러나 “캐나다 달러의 가치가 미 달러 보다 월등히 높아질 지는 장담할 수 없다”고 말했다. 캐나다도 석유와 천연가스, 우라늄 등을 풍부하게 보유한 대표적인 자원부국이다. 또한 지난 6월 주요 7개국(G7) 국가 중 처음으로 기준금리를 올리기 시작, 주요 선진국들 가운데 현재 가장 높은 1.0%를 유지하고 있다. 두 나라의 급격한 환율상승은 한편으로는 일부 산업들에 큰 재앙이 되고 있다. 통화강세가 제조업의 수출 경쟁력을 떨어뜨리고 해외 관광객 유치에 큰 걸림돌로 작용하는 것이다. WSJ은 “호주의 수출업체들이 글로벌 수요의 위축으로 힘든 상황에서 (환율문제로) 어려움이 가중되고 있다”며 “일부 산업의 경우 공동화(생산기지 해외이전)가 불가피한 것으로 보인다”고 전했다. 퀸케언스 상공회의소의 샌디 화이트는 “호주 달러의 강세로 구매력이 높아지면서 호주인은 해외여행을 선호하는 반면 외국 관광객에게는 호주가 더욱 비싼 곳이 되어 버렸다”고 불만을 터뜨렸다. 캐나다 역시 관광산업 등을 중심으로 침체 가속화를 걱정하고 있다. 두 나라는 그러나 통화흐름 조정을 위한 외환시장 개입에 나설 의도가 없다. 호주중앙은행은 지난 주 이 같은 방침을 밝히면서 “기업들은 강한 통화에 스스로 적응할 필요가 있다”고 강조했다. 캐나다 중앙은행도 지난 3개월간 연이어 인상해온 기준금리를 이번에는 동결하는 수준에 머물고 있다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >