|

|

이게 터지면 한국 끝장 나는데… 무서운 경고

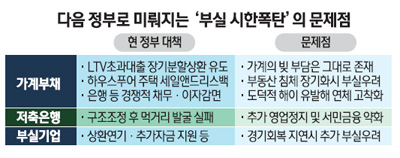

[심층진단] 수술보다는 시간벌기 급급… 실기 땐 시한폭탄 터질수도[대선후로 부실 넘기는 정부] 가계빚·저축은행·부실기업 정리 등 경제 현안선거·불황에 손도 못대고 줄줄이 차기 정부로부처간 조율로 시나리오별 대책이라도 짜둬야

김민형기자 kmh204@sed.co.kr

김석동(가운데) 금융위원장이 지난달 21일 서울 은행회관에서 금융지주회사 회장들과 가진 회동에 앞서 모두발언을 하는 동안 권혁세(오른쪽) 금융감독원장이 뭔가를 골똘히 생각하고 있다. 금융당국은 경기하강에 따라 부실이 현재화하는 것을 막기 위해 다양한 대책들을 줄지어 꺼내고 있다. 서울경제DB

"지금은 경제관료들이 할 수 있는 정책이 없습니다."

최근 민간으로 자리를 옮긴 한 전직 고위관료. 대통령선거를 석달반 앞둔 상황에서 정부의 경제정책 방향성에 대해 묻자 대뜸 이런 대답이 돌아왔다. 그는 "경기부양이든 선제적 구조조정이든 미래에 대한 판단이 먼저 서야 하는데 그걸 할 수 없다"며 "대선 결과가 예측불허이고 유럽 등 해외 경제상황도 너무 유동적인데 어떤 관료가 책임을 지고 처방을 내릴 수 있겠느냐"고 반문했다. 그러면서 그는 "지금 정부, 특히 금융당국이 하는 일들은 현재의 부실을 미래로 일단 이연시켜놓는 것"이라고 평가했다.

현 정부가 해결하지 못한 '부실 시한폭탄'이 줄줄이 차기 정부로 넘어가고 있다.

사상 최대 규모인 가계부채는 결국 변죽만 울린 채 다음 정부가 해결해야 할 몫이 됐다. 저축은행에 대한 대대적인 구조조정 후 먹거리를 찾지 못해 또다시 고사 직전에 와 있는 곳들이 수두룩하다.

당장 응급실 수술대에 올라야 할 문제들이지만 정부는 메스를 들기보다 진통제 처방으로 시간만 벌고 있는 양상이다. 정치권은 현안처리를 모두 대선 이후로 미루라고 압박하고 관료들도 대선 동향을 살피느라 중요한 정책결정을 차일피일 미루고 있기 때문이다.

정권 교체기에 나타나는 전형적인 현상이지만 그 결과는 심히 우려된다. 치료시기를 놓치면 환자의 병은 점점 악화돼 결국 치료비와 고통이 더욱 커질 수밖에 없기 때문이다.

◇다음 정부로 넘어간 '가계부채 시한폭탄'=국내 가계부채는 지난 6월 말 기준 922조원에 달한다. 우리나라 경제성장의 가장 큰 장애물이다. 규모도 커서 대규모 디폴트(채무불이행)가 일어날 경우 과거 '카드대란'을 능가하는 국민적 고통을 가져올 수 있다. 서둘러 막지 못한다면 문제가 더욱 커질 수밖에 없는 것이다. 그런데도 정부는 이 시한폭탄을 근본적으로 해결하기보다 '민생고통 완화'를 명분으로 시간 벌기에 급급하다.

정부는 집값 하락으로 대출금 상환 압박에 시달리는 '하우스푸어'의 부담을 덜어주기 위해 주택담보인정비율(LTV)을 넘어서는 대출에 대해서는 장기분할상환으로 유도하도록 했다. 대출자들은 상환할 수 있는 시간은 벌었지만 빚은 그대로 남는다. 최근에는 은행이 대출자의 주택을 사들인 후 다시 원주인에게 임대해 주는 '세일앤드리스백' 방안도 추진하고 있다. 당장에 원금 상환 압박은 벗어날 수 있지만 부동산 경기침체가 장기화하면 더 큰 손해를 볼 수도 있다. 최근에는 은행 등 금융기관들이 경쟁적으로 신용불량자 등에 대한 채무 감면 및 이자율 인하 방안을 내놓고 있다. 하지만 '돈을 빌리면 갚아야 한다'는 대전제가 흔들리면서 대출자들의 '도덕적 해이'를 부추길 요소가 다분하다.

결국 쏟아지는 대책들 대부분이 대출자들이 직면한 당장의 고통은 줄여줄 수 있지만 가계의 재무건전성을 높이는 근본적인 치료는 아니다. 고통을 잠시 덜어줄 뿐 핵심적인 문제는 여전히 남아 다음 정부로 넘어가는 것이다.

금융권의 한 관계자는 "최근 나오는 각종 '푸어'들에 대한 대책은 언젠가 치러야 할 고통을 잠시 늦춰주는 역할 그 이상도 이하도 아니다"라며 "선거를 앞두고 표심을 잡기 위한 정책이라는 비난도 이 때문에 나온다"고 지적했다.

◇해법 없는 문제는 다음 정권으로=김석동 금융위원장은 '대책반장'답게 신속하고 과감하게 저축은행에 대한 구조조정을 실시했다. 환부는 도려냈지만 새살이 잘 붙지 않는 것이 문제다. 신뢰에 금이 가면서 서민금융의 한 축을 담당했던 저축은행 업계가 먹거리를 찾지 못해 고사위기인 것. 일각에서는 몇몇 저축은행들이 올해 말이나 내년 초 추가로 영업정지될 것이라는 전망도 나온다.

정부가 지분을 갖고 있는 과거 부실기업들에 대한 처리도 일부 다음 정부로 넘어갔다. 최근 매각에 실패한 쌍용건설의 경우 유동성에 문제가 있어 추가 지원이 불가피하다. 현재의 부동산 경기를 감안할 때 언제 매각이 성사될지도 불투명하다. 자금지원을 통해 경영정상화가 진행 중인 중소 조선ㆍ건설업체들에 대한 처리도 미뤄졌다. 지속적으로 자금을 지원해 위기를 버텨내도록 도울 것인지, 과감한 구조조정을 통해 산업구조를 개편할지에 대한 판단은 다음 정부의 몫이 됐다.

정부 당국의 한 고위관계자는 "현실적으로 정권 말기에 과감한 정책을 펼치기에는 동력이나 여론 등 여러 측면에서 어려움이 많다"며 "상대적으로 시장에 영향이 큰 문제들은 대부분 차기 정부와 협의해야 할 사안으로 보고 있다"고 전했다.

◇장단기 시나리오 정책개발 서둘러야=물론 현 상황에서 부실 덩어리들에 대해 과감하게 구조조정을 하기는 쉽지 않다. 막대한 재원이 필요한데다 경기의 향방을 뚜렷하게 알 수 없는 상황에서 섣불리 구조조정의 칼을 댔다가 오히려 일만 그르칠 수 있는 탓이다. 그렇다고 지금처럼 무조건적으로 부실을 이연시키는 것 또한 환부의 혹을 걷잡을 수 없이 키울 수 있다고 경제 전문가들은 경고하고 있다.

전문가들은 그러나 차기 정부를 위해서라도 관료들이 장단기 정책을 마련하고 경기상황에 따른 시나리오별 대책을 마련해야 한다고 지적한다. 특히 경제상황에 따라 적기에 정책을 내놓아야 실기하지 않는 만큼 사전에 예상정책에 대해 각 부처들이 프로그램을 만들기 시작해야 한다고 강조한다.

김선빈 삼성경제연구소 수석연구위원은 "경제상황 시나리오별로 내놓을 수 있는 대응책을 미리 마련해야 한다"며 "시기를 놓치면 좋은 정책도 효과를 발휘할 수 없기 때문에 단계별 대응책이 신속하게 정책에 반영될 수 있도록 각 부처 간 공감대를 만드는 작업도 반드시 병행해야 한다"고 말했다.

신석하 한국개발연구원(KDI) 선임연구위원은 장단기 정책의 조화를 주문했다. 신 위원은 "장기적인 구조개혁이 단기간의 경제에 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 있지만 잠재성장력을 높이기 위한 정책은 흔들리지 말아야 한다"고 강조했다. 그는 이어 "가계부채의 경우 유동성이 부족한 가계에 통로를 열어주는 것은 필요하지만 회생 가능성이 희박한 가계에 유동성만 공급하면 결국 빚만 늘어난다"며 "재무건전성이 나빠져서 회생 가능성이 없는 가구인지, 재무건전성은 있는데 단기적으로 유동성 문제가 있는지를 세심하게 살펴봐야 한다"고 말했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >