정부가 급등하는 서울 집값을 잡겠다며 단행한 ‘6·27 대출 규제’가 아파트 청약부터 재건축·재개발 등 주택 공급 시장 전반에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 서울과 경기도 일부 선호 지역의 아파트 청약은 사실상 4억 원 이상의 현금을 쥔 사람들만 도전할 수 있기 때문이다. 이에 따라 ‘분양가 거품’을 뺀다는 정부의 의도에도 불구하고 분양 사업이 위축될 수 있다는 우려가 제기된다. ‘이주비 6억 원’ 폭탄이 떨어진 서울 핵심지 재건축·재개발 조합에서도 이주비 부족으로 인한 사업 지연 우려가 확산하고 있다.

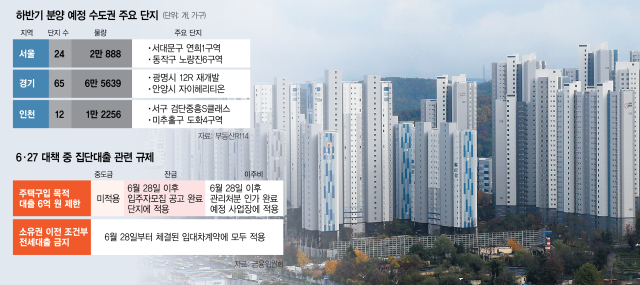

2일 부동산R114에 따르면 올해 하반기 분양이 예정된 수도권 단지는 총 101곳, 9만 8783가구다. 서울은 2만 888가구(24곳), 경기도는 6만 5639가구(65곳), 인천은 1만 2256가구(12곳)가 분양을 앞두고 있다. 이 중 지난달 28일 전에 입주자 모집을 공고한 서울 성동구 오티에르포레, 영등포구 리버센트푸르지오 등을 제외한 모든 단지는 이번 대출 규제의 적용을 받게 됐다.

이번 규제의 핵심인 ‘수도권 주택담보대출을 최대 6억 원 제한’ ‘소유권 이전 조건부 전세대출 금지’는 6월 27일 이후 입주자 모집 공고를 내는 모든 분양 단지에도 적용된다. 즉 수분양자는 6억 원까지만 잔금 대출을 받을 수 있고, 세입자의 전세 보증금으로 잔금을 내는 것이 불가능해졌다. 분양가의 약 60%를 차지하는 중도금의 경우 6억 원 한도 규제를 적용받지 않지만, 입주 직전 잔금 대출로 전환할 때는 6억 원까지만 허용된다. 결국 분양가에서 6억 원을 뺀 금액을 보유한 사람들만 큰 리스크 없이 아파트 청약에 도전할 수 있게 되는 셈이다.

이에 따라 분양가가 10억 원 안팎인 서울 외곽과 경기 일부 지역의 청약 열기가 급격히 식을 것이라는 전망이 나온다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 올해 5월 서울 민간아파트의 평균 분양 가격(전용 84㎡ 기준)은 15억 7800만 원에 달한다. 박지민 월용청약연구소 대표는 “수만 명이 참여하는 강남 등 서울 핵심지는 ‘현금 부족 수요’를 제외하더라도 청약 경쟁률이 충분히 높을 것”이라며 “반면 2000~3000명이 청약했던 서울 외곽은 신청자가 많이 빠질 수밖에 없어 초기 미분양 가능성이 크다”고 지적했다. 이어 “경기도 역시 분양가가 6억 원 전후인 곳들은 영향이 없겠지만 10억 원 넘어가는 선호지역들은 타격이 클 것”이라고 덧붙였다.

실제로 경기도는 전용 84㎡의 5월 평균 분양가가 7억 5297만 원으로, 주담대 한도인 6억 원과 큰 차이가 없다. 하지만 성남시, 광명시, 안양시 등 서울 접근성이 우수한 곳들은 분양가가 10억 원을 웃도는 상황이다. 지난해 공급된 광명 유승한내들 라포레, 안양 평촌자이퍼스니티는 전용 84㎡ 분양가가 각각 9억 원, 13억 원대였다.

정부는 수요 감소에 따른 분양가 하락을 기대하고 있지만 이 같은 압박이 오히려 분양사업 추진에 악영향을 줄 것이라는 우려도 적지 않다. 하반기 분양을 앞두고 있는 서울의 한 재건축 조합 관계자는 “중도금 대출은 6억 원 규제와 관계없이 나온다고 해서 일단 분양을 진행하려고 한다”면서도 “공사비가 높아진 시기에 힘들게 사업을 끌고 왔는데 분양 성적이 안 좋게 나오면 조합원 갈등도 심해질 수 있어 걱정”이라고 말했다. 대형 건설사의 한 관계자도 “어느 지역 분양까지 영향이 미칠지 미지수이기 때문에 조만간 진행하는 (타사) 청약 결과들에 촉각을 곤두세우고 있다”고 전했다.

특히 재건축·재개발 사업은 이주비 대출도 이번 규제의 영향을 고스란히 받게 돼 이중고를 호소하고 있다. 정부는 이주비도 주택 구입 목적 대출이라 보고 6억 원 제한, 다주택자 대출 금지 규정을 적용하기로 했다. 조합원들은 이주비를 공사 기간 동안 살 집을 구하거나 세입자의 보증금을 갚는 데 쓴다. 하지만 서울 강남 3구처럼 전세값이 높은 지역은 6억 원으로 이주 주택을 구하기가 쉽지 않다. 건설사가 별도로 제공하는 ‘추가 이주비’를 활용할 수도 있지만 금리가 6% 정도로 높다. 한국주택협회의 한 관계자는 “서울은 정비사업이 공급의 절대다수를 차지하는데 이주가 늦어질수록 사업엔 차질이 생기는 것”이라며 “정부의 목표인 ‘공급 확대’를 저해할 수 있는 규제들은 합리적인 수준에서 풀어줄 필요가 있다”고 설명했다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

youngkim@sedaily.com

youngkim@sedaily.com