“대학수학능력시험은 시험을 본 후 길어도 10년이면 잊어버릴 지식을 암기하고 1점 단위로 평가해 우열을 가리는 허무맹랑한 시험이 돼버렸습니다.”

현행 수능 시스템 개발을 이끈 박도순 초대 한국교육과정평가원장(고려대 명예교수)의 지적이다.

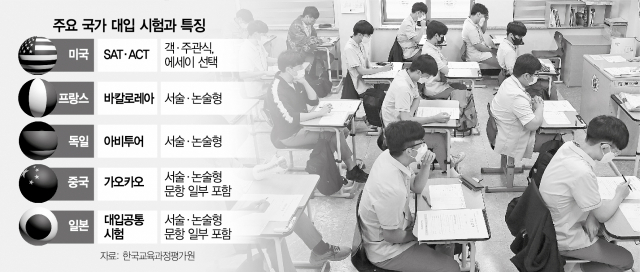

수능이 내년이면 서른 살을 맞는다. 수능은 1993년(1994학년도 대입) 도입된 후 크고 작은 변화가 있었으나 오지선다형 객관식 문제라는 큰 틀은 바뀌지 않았다. 이미 오래전 사고력이나 창의성보다는 ‘정답 감별 능력’ ‘정답 찍기 기계’만 키운다는 지적이 쏟아졌지만 4차 산업혁명 시대인 지금도 이 같은 비판은 유효하다. 오히려 최근에는 수시 학생부종합전형 공정성 논란을 계기로 정시가 대폭 확대되면서 수능의 영향력이 다시 커졌다. 전·현직 대학 총장 등 교육 전문가들은 창의 인재를 육성하려면 프랑스의 바칼로레아와 같은 논술·서술형 수능으로 대입 제도가 개편돼야 한다고 입을 모았다.

◇4차 산업혁명 시대에 30년 전 수능 그대로=수능은 대학 교육을 잘 배울 수 있는지를 평가한다는 취지로 1993년 도입됐다. 단편 지식 평가 위주인 학력고사를 지양하고 종합적 사고력을 측정하는 데 주안점을 뒀다. 암기 위주의 교육과 입시 경쟁 과열, 사교육 문제 해결과 같은 효과도 기대했다. 하지만 수능도 완벽한 해결사 역할을 하지 못했다. 객관식 시험은 공정성 측면에서 높은 평가를 받았지만 사고력을 키우는 교육 대신 정해진 정답을 맞히는 문제 풀이식 교육을 유발했다. 사교육 시장 과열과 강남 8학군 쏠림 현상 등의 부작용도 나타났다. 널뛰는 난이도와 반복되는 출제 오류 등으로 신뢰도마저 하락했다.

도입 30년이 흘렀지만 큰 틀이 바뀌지 않은 만큼 미래 인재를 길러내는 역량을 측정하는 데 수명을 다했다는 지적이 나온다. 대구교육감을 지낸 우동기 대구가톨릭대 총장은 “수능은 이제 한계에 도달했다”며 “4차 산업혁명 시대에 어떻게 ‘오지선다’식 문제로 창의 인재를 발굴하겠느냐”고 지적했다.

◇“바칼로레아 같은 논술형 도입해야”=현재 중학교 1학년에게 해당하는 대입 제도가 곧 모습을 드러낼 예정인 가운데 수능 제도를 개선해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 교육부는 올해 2022 교육 과정 개정을 완료하고 이를 근간으로 내년 상반기 중 2028학년도 대입 제도를 발표한다. 이들이 고1이 되는 2025학년도에는 고교학점제도 도입돼 큰 변화가 예상된다. 윤석열 정부 역시 미래 교육 수요와 사회 변화를 반영하는 새로운 대입 제도를 마련하겠다고 약속한 바 있다.

전문가들은 프랑스의 바칼로레아, 독일의 아비투어와 같이 논술형 수능을 도입해야 한다고 지적했다. 서울경제가 전·현직 대학 총장 등 교육 전문가 40명을 대상으로 ‘대학 입시 제도의 개선 방향’을 물은 결과 ‘논술형 도입 등 수능 개편’이 37.5%로 가장 많았고 ‘대학의 학생 선발권 보장(27.5%)’이 뒤를 이었다.

서울대 등 일부 대학은 국제바칼로레아(IB) 연구를 진행 중이며 대구·제주 등 일부 교육청은 시범 도입해 운영 중이다. 이혜정 교육과혁신연구소 소장은 “사회 변화를 반영해 수능도 논리력과 사고력을 확장시키는 쪽으로 변화해야 한다”며 “논술형 수능은 채점 문제가 지적되지만 유럽에서는 수십 년간 공정한 채점 시스템을 유지하고 있고 우리도 시간을 들여 채점관 양성에 노력하면 해결될 문제”라고 설명했다.

◇7월 출범 국가교육위 ‘미래형 대입 제도’ 마련 기대=논술형 수능이 능사만은 아니라는 시각도 있다. 학종 설계자로 불리는 김경범 서울대 교수는 “논술형 수능의 도입 취지는 공감한다”면서도 “고교 내 수업·평가 방식도 그에 맞춰져야 하는데 갑작스러운 도입은 혼란을 일으켜 사교육에 의존하게 할 수 있다”고 지적했다.

근본적으로 정부가 각종 전형을 개발하는 역할을 하고 대학이 채택할 수 있도록 선발권을 더욱 보장해야 한다는 목소리도 나온다. 교육계는 다음 달 출범하는 국가교육위원회에서 10년, 20년을 내다보는 미래형 대입 제도를 수립해야 한다고 입을 모았다.

< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >

jseop@sedaily.com

jseop@sedaily.com